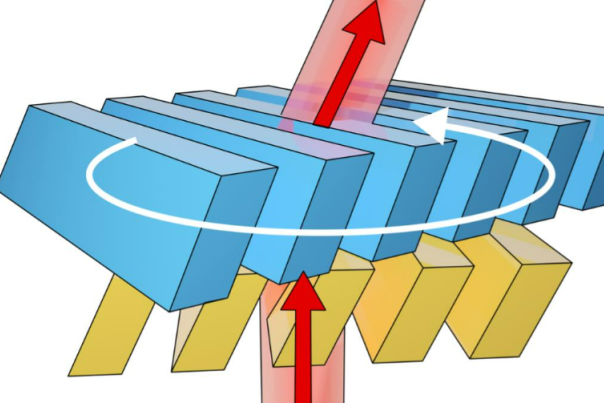

Tout a commencé par le voyage de Nicolas Roy à Stanford. Nicolas est doctorant au sein du Département de physique et membre des Instituts NISM et NaXys. La visite à Stanford avait pour objectif de développer une expertise à l’UNamur sur une méthode nouvelle de simulation de cristaux photoniques twistés, récemment publiée par la prestigieuse université. À la suite des discussions lors du séjour à Stanford, des pistes de collaborations sont apparues, notamment celle de poursuivre les recherches relatives à l’une de leurs publications afin de tenter de rendre un dispositif qui permet de manipuler la direction du faisceau lumineux le plus efficace et compact possible.

Pari réussi puisque l’étude théorique prévoit un dispositif de 6 microns (soit la taille d’un cheveu) ! De plus, il est très économe en énergie. Concrètement, il peut permettre de suivre des satellites par exemple, sans bouger l’émetteur ou le récepteur, ce qui est compliqué dans un circuit photonique. Une autre application concrète est à l’étude pour la société Meta, qui souhaite réduire la taille des casques de réalité virtuelle à une simple paire de lunettes…

Durant sa thèse de doctorat, et en s’appuyant sur une publication de l’équipe de Stanford intitulée “Theory for Twisted Bilayer Photonic Crystal Slabs”, Nicolas a reproduit la méthode de simulation et mis au point un modèle analytique des simulations numériques. L’emploi de ces simulations peu coûteuses a permis de trouver les structures photoniques les plus capables de dévier la lumière de manière contrôlée. Le modèle analytique quant à lui permet de fournir une explication à ce qui a été observé et donc de mieux comprendre ce qu’il se passe. En bref, cela donne des perspectives de fabrication plus simples pour les futurs dispositifs.