Bienvenue au Département de physique !

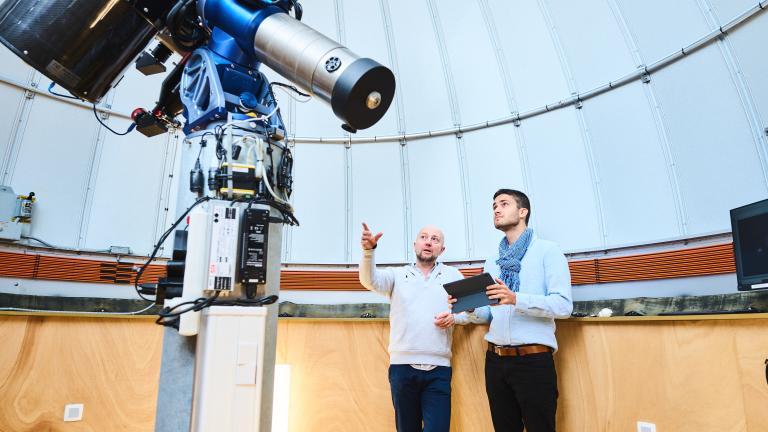

Comment produire de l’énergie sans épuiser la planète ? Qu’est-ce que l’exploration de l’espace peut encore nous apprendre ? Comment soigner plus efficacement par protonthérapie ? L’intelligence artificielle, amie ou ennemie ? Et le chat de Schrödinger, finalement, comment va-t-il ?

Vous vous posez ce type de questions et vous aimeriez pouvoir y répondre. Vous aimeriez comprendre, connaître, résoudre, expérimenter, tester, coder, appliquer. Vous aimeriez vous engager pour préserver la planète, pour la santé, pour la société. Vous aimeriez relever le défi de la recherche en entreprise, ou vous préférez mettre vos compétences au service de la connaissance plus fondamentale. En rejoignant le Département de physique de l’Université de Namur, vous serez rassasié et nous vous accueillons avec enthousiasme.

En savoir plus sur le Département de physique

Le service à la société au Département de physique

À la une

Actualités

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

La délamination, quesako ?

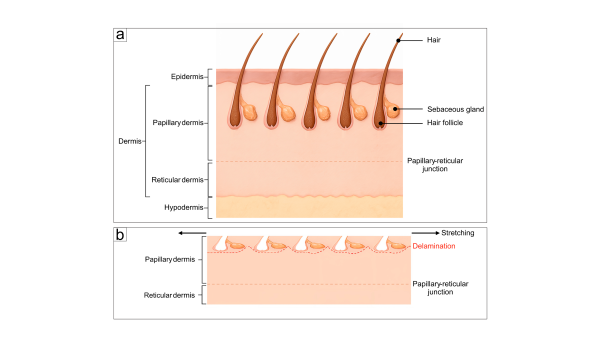

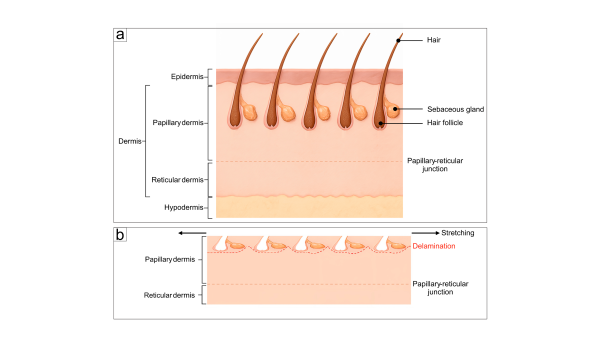

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

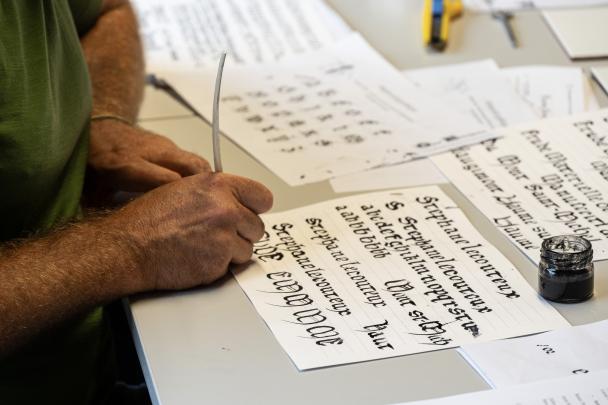

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

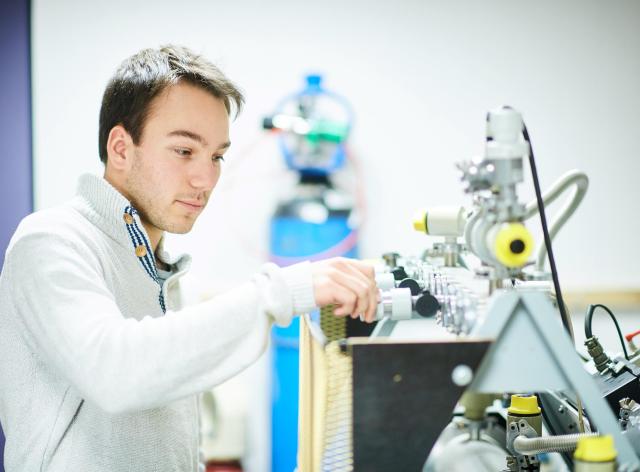

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

La délamination, quesako ?

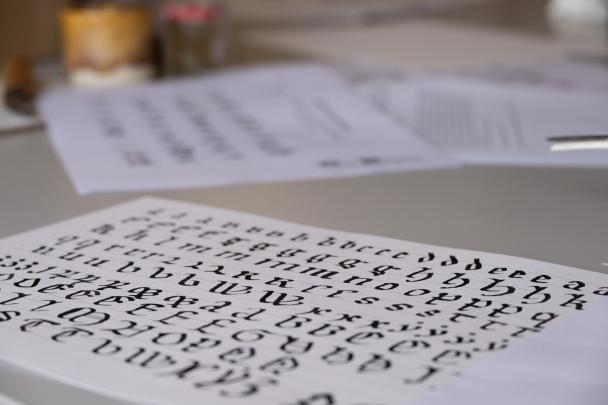

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Événements

Conférence IBAF 2026

Seize ans après avoir accueilli l’édition 2010, l’UNamur est heureuse de renouer avec cette tradition scientifique et d’accueillir la 11e édition des Rencontres Ion Beam Applications Francophones (IBAF). L’organisation de cette édition sera portée par les scientifiques du Département de physique de l’UNamur actifs dans le domaine de la science des matériaux, de la biophysique et des applications interdisciplinaires des faisceaux d’ions.

Les Rencontres IBAF sont organisées depuis 2003, avec une périodicité de 2 ans depuis 2008, par la Division Faisceaux d’Ions de la Société Française du Vide (SFV), doyenne des sociétés nationales du vide dans le monde qui a célébré en 2025 son 80e anniversaire.

Comme lors des éditions précédentes, IBAF 2026 proposera un programme riche et varié avec des conférences invitées, des communications orales et posters et des sessions techniques. Le tout agrémenté d’une présence industrielle pour favoriser les échanges entre recherche et innovation.

La conférence couvrira un large éventail de thématiques, allant des instruments et techniques de faisceaux d’ions, à la physique des interactions ions-matière, en passant par l’analyse et la modification de matériaux, les applications aux sciences de la vie, aux sciences de la terre et de l’environnement, ainsi qu’aux sciences du patrimoine.