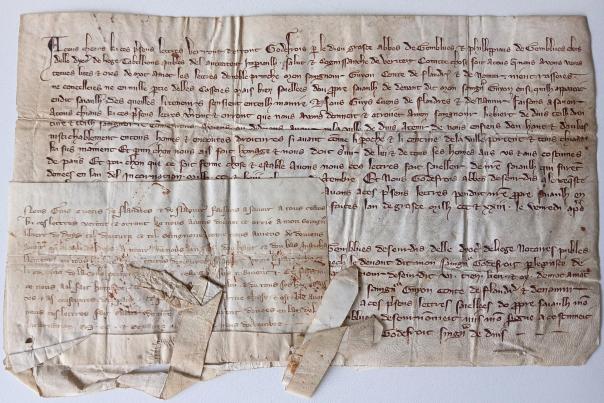

« La raison d’être du document interpelle : ce n’est pas un censier, car la description de la seigneurie ne se fait pas sur base du cens (redevance payée au seigneur par les tenanciers d’une terre, NDLR). Il ne s’agit donc pas d’une raison fiscale. Et l’historien de livrer son hypothèse quant à l’origine du manuscrit : « les possessions constituant la seigneurie de Dhuy sont réunies à la fin du 14e siècle par Jean de Namur, le fils cadet du comte de Namur Guillaume Ier. La seigneurie de Dhuy est sa possession personnelle, sur laquelle il a racheté tous les droits et biens entre 1390 et 1392, alors qu’il était seigneur de Wienendaele et de Renaix, et non destiné à régner. Lorsqu’il accède à la tête du comté en 1418, après le décès de son frère Guillaume II, sans héritier, il fait probablement inventorier les biens de sa seigneurie personnelle afin d’éviter qu’elle se confonde avec celle du domaine comtal ». On constate en effet que, lors de la cession du comté de Namur au duc de Bourgogne Philippe le Bon, en 1421, la seigneurie de Dhuy est exclue de la vente. « Cela est clairement stipulé dans l’acte de vente du comté. La seigneurie est cédée par Jean de Namur en apanage (portion de domaine accordée par le seigneur, en compensation, à un enfant exclu de la succession du titre, NDLR), à son fils naturel Philippe. Elle est écartée de la vente car elle était la possession de Jean avant qu’il ne devienne comte », conclut Romain Waroquier.