Comme discipline, l'histoire prospecte le passé humain dans toute sa complexité : populations, économies, techniques, politiques, religions, arts, idéologies, etc.

Au prix d'entretiens oraux, de recherche dans les dépôts d'archives ou les cabinets de manuscrits, dans les bibliothèques ou les musées, sur les sites archéologiques ou dans certains lieux privilégiés où la nature a fixé des souvenirs du passé, l'histoire ambitionne de repérer des traces laissées par les humains. L'objectif est de connaître le milieu dans lequel ils ont vécu. Elle dépiste tous les témoins possibles.

L'histoire emprunte aux sciences humaines questions et méthodes, qui permettent de saisir des corrélations, de déceler des genèses, en un mot, de comprendre l'aventure humaine.

Deux traits de l'histoire valent d'être soulignés. L'histoire relève d'abord de l’enquête ; elle doit en effet commencer par découvrir le matériau multiforme sur lequel elle va travailler, les "documents" du passé. Ensuite, elle porte sur la connaissance du passé dans la durée, parfois dans la très longue durée, et donc analyse des naissances, des mutations, des évolutions.

Une association d'anciens Alumni est présente au sein du département.

En savoir plus sur le Département d'histoire

À la une

Actualités

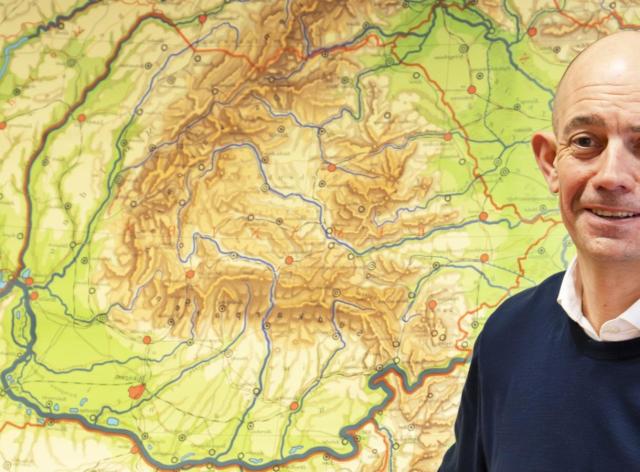

Les archives du Moyen Âge central sous la loupe de Jean-François Nieus

Les archives du Moyen Âge central sous la loupe de Jean-François Nieus

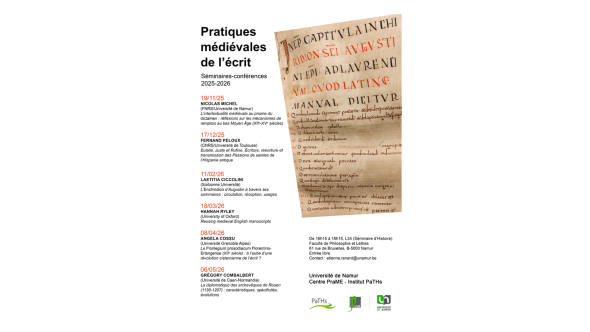

Jean-François Nieus, maître de recherche F.R.S-FNRS depuis près de 20 ans à l’UNamur, se présente volontiers comme un « chasseur de documents ». Passionné par les mystères du Moyen Âge, il explore une époque encore marquée par les zones d’ombre et les clichés. Son principal terrain d’étude ? Les pratiques documentaires de l’aristocratie du Nord de la France et des anciens Pays-Bas méridionaux, qui lèvent le voile sur les rouages politiques, sociaux et culturels à l’œuvre entre le XIᵉ et le XIIIᵉ siècles.

«J’ai du mal à définir précisément mon domaine de recherche car je m’intéresse à beaucoup de choses ! Mais s’il y a un fil conducteur, c’est le contact avec le document

Un fil que Jean-François Nieus tire depuis une vingtaine d’année et qui s’inscrit dans la dynamique de recherche sur les usages de l’écrit, qui érige le document en objet d’histoire à part entière. Cette approche, développée depuis quelques décennies, éclaire la société médiévale sous toutes ses dimensions : culturelles, bien sûr, mais aussi sociales, politiques, économiques et religieuses. « L’écrit est rare au début du Moyen Âge. Il gagne progressivement en importance dans les pratiques sociales, avec un palier très net aux XIIe et XIIIe siècles – donc durant le Moyen Âge central – où l’on se met à écrire beaucoup plus et où l’on diversifie les formats et les fonctions de l’écrit », explique-t-il.

Des sources rares et précieuses

Jean-François Nieus s’intéresse en particulier aux productions documentaires associées à l’exercice du pouvoir princier et à la gestion seigneuriale, à l’intérieur d’un espace qui s’étend du monde anglo-normand aux Pays-Bas méridionaux. Les archives princières et nobiliaires sont essentielles pour comprendre les rapports de domination à l’âge dit « féodal », celui des principautés territoriales et de la seigneurie châtelaine, mais aussi les questions d’identité familiale et de lignage qui sont au cœur des préoccupations de l’aristocratie. « Après le milieu du XIIe siècle, la plupart des familles nobles commencent à tenir des archives, d’abord faites de quelques chartes reçues, mais bientôt enrichies de leurs propres productions administratives. Si la majorité de ces fonds laïques ont aujourd’hui disparu, des indices prouvent leur existence », détaille-t-il. Les aléas de l’histoire des grandes familles et la Révolution française ont en effet contribué à un phénomène de déperdition des fragiles documents, si bien qu’il ne reste aujourd’hui qu’une poignée d’archives des XIIe-XIIIe siècles.

Celles étudiées par Jean-François Nieus couvrent néanmoins une large palette typologique : ce sont tout à la fois des « chartriers » (ensembles de chartes originales), des « cartulaires » (recueils de copies de chartes), des « formulaires » (recueils de modèle de chartes et de lettres), des « censiers » (descriptions des biens et revenus relevant d’une seigneurie), des listes de vassaux et de fiefs, des comptabilités, etc.

Jean-François Nieus mène également des travaux d’édition critique. Il publiera bientôt les archives de la famille de Béthune (actuel Pas-de-Calais), ainsi que celles d’une petite abbaye liée à ces seigneurs, Saint-Jean-Baptiste de Chocques, dont il reconstitue le fonds mutilé à la Révolution française.

Un travail patient et minutieux de découverte, de déchiffrement, d’étude et de publication de sources parfois très dispersées, qui contribue à restituer la mémoire d’une époque et à enrichir la documentation accessible aux chercheurs.

Aux sources de l’imaginaire chevaleresque

A côté des écrits administratifs, Jean-François Nieus se passionne aussi pour une science auxiliaire de l’histoire : la « sigillographie », l’étude des sceaux. Ces petites galettes de cire annexées aux documents officiels constituent en effet une fenêtre inédite sur les représentations culturelles de l’époque. Elles montrent notamment comment s’impose, après 1066, sous l’influence de Guillaume le Conquérant, une image nouvelle : celle du chevalier sur sa monture lancée au galop, arme au poing. Ce motif, tout à fait neuf à cette période, se diffuse rapidement parmi les princes et la noblesse, devenant un marqueur fort de la chevalerie.

En suivant cette évolution, Jean-François Nieus retrace également la diffusion des armoiries – l’héraldique –, qu’il voit naître au début du XIIe siècle dans le nord de la France et l’espace anglo-normand. Sceaux équestres, signes héraldiques et rites chevaleresques comme les tournois composent ainsi une communauté culturelle qui s’invente et s’affirme dans cet espace.

Dépasser les clichés sur le Moyen Âge

Si le Moyen Âge fascine tant Jean-François Nieus, c’est sans doute pour son étrangeté : un monde très éloigné du nôtre, souvent déformé par les stéréotypes. « C’est une période difficile à vulgariser car elle est extrêmement différente de la nôtre, même si, en réalité, nous lui devons beaucoup. De plus, sa perception est entachée de nombreux clichés et le grand public porte encore sur elle un regard très négatif, reflété dans le langage courant par le sinistre adjectif ‘moyenâgeux’ », observe le chercheur.

Les causes de cette conception si négative ? Le regard porté par les intellectuels des époques suivantes, qui y ont vu l’origine de tous les archaïsmes qu’ils souhaitaient combattre. Les historiens du XIXe siècle, qui ont donné à la discipline son assise scientifique, ont eux aussi transmis des interprétations erronées, que la recherche contemporaine corrige petit à petit.

Bio express :

Historien formé à Namur et Louvain-la-Neuve, Jean-François Nieus est maître de recherche du F.R.S.-FNRS et professeur à l’UNamur depuis 2006. Il préside le centre « Pratiques médiévales de l’écrit » (PraME), intégré à l’institut « Patrimoines, Transmissions, Héritages » (PaTHs).

Jean-François Nieus a participé à l’épisode 1 de la saison 3 du documentaire « Batailles de légende », portant sur la grande bataille de Bouvines, entre le roi de France Philippe Auguste et une coalition réunie par le roi d'Angleterre Jean sans Terre (1214).

Des manuscrits oubliés pour raconter la christianisation au Moyen Âge

Des manuscrits oubliés pour raconter la christianisation au Moyen Âge

Matthieu Pignot, chercheur au département d’histoire et membre du centre de recherche PraME, vient d’obtenir le titre de Chercheur qualifié FNRS pour ses travaux sur la transmission des savoirs religieux entre l’Antiquité et le Moyen Âge. L’originalité de sa recherche réside dans l’étude d’écrits peu ou pas connus des historiens dans le contexte de christianisation de l’Europe.

Pour comprendre comment s’est opérée la transition vers le Christianisme, les chercheurs se tournent généralement vers les grands auteurs et notamment saint Augustin, figure incontournable de l’Antiquité chrétienne dont on a préservé le plus d’écrits. À côté de ses œuvres les plus connues (comme La Cité de Dieu ou Les Confessions), Saint Augustin est également l’auteur de courts traités portant sur des pratiques comme le mariage ou le baptême. « Dans mes premières recherches postdoctorales, je cherchais à comprendre comment ces petits textes d’Augustin, et d’autres sources d’Afrique du Nord, ont circulé en Occident entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge. Il s’agit d’une période de mixité religieuse où les premières communautés chrétiennes mettent en place des systèmes d’initiation et d’enseignement », explique Matthieu Pignot.

Très vite, l’intérêt du chercheur se tourne aussi vers des textes anonymes ou pseudépigraphes (attribués erronément à un auteur connu), tombés dans l’oubli au profit d’écrits d’auteurs, et qui abordent également ces questions d’éducation religieuse. « C’est le point de départ de mon projet de recherche. Ces textes sont difficiles à étudier car, circulant sous plusieurs noms, on ne connait pas leur auteur véritable. On ignore qui les a écrits et on connaît mal leur transmission ancienne et médiévale. Ce sont précisément ces zones d’ombre qui les rendent très intéressants », poursuit l’historien.

Pour aborder cette question, Matthieu Pignot part de deux corpus de textes : d’un côté, une collection de 80 sermons attribués à tort à Fulgence de Ruspe et, de l’autre, une traduction latine d’une collection anonyme de maximes philosophiques grecques par Rufin d’Aquilée (IV-Ve siècle), un auteur qui a joué un rôle important dans la transmission de la pensée grecque à la fin de l’Antiquité en Occident.

Il s’agit de textes humbles, courts et accessibles, qui visent à transmettre une éducation simple et rudimentaire. Dans cette période de grands changements et de diffusion du christianisme comme religion dominante, ces écrits offrent des indices précieux sur l’évolution de l’éducation religieuse.

Faire exister ces écrits grâce aux outils numériques

La méthodologie privilégiée par Matthieu Pignot pour cette recherche implique le recours à l’édition numérique. L’objectif ? « Faire exister et valoriser ces textes qui n’ont pas le privilège d’avoir un nom d’auteur et dont certains n’ont même pas été imprimés. De plus, les outils d’analyse stylistique et linguistique permettront peut-être de donner des indications sur l’auteur, ou au moins de grouper les textes, sur base de tics d’écriture récurrents. »

Avec ce projet, Matthieu Pignot a également pour ambition de développer le volet de transcription automatisée des manuscrits, encore en développement. « Mon objectif est de contribuer à l’amélioration de ces outils grâce à mes propres transcriptions et de participer à la dynamique d’intérêt pour les manuscrits médiévaux dans les archives et les bibliothèques », conclut le chercheur.

CV express

Matthieu Pignot a un parcours tourné vers l’international. Formé à l'UCLouvain, il s’est spécialisé dans l’histoire de l’Antiquité et l’histoire du Moyen Age. Il poursuit ses études à l’École Pratique des Hautes Études de Paris puis à l’Université d’Oxford où il défend sa thèse de doctorat. Après sa thèse, il a notamment participé à un projet ERC sur le culte des saints dans le monde chrétien occidental (Université d’Oxford – Université de Varsovie).

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Le rôle des femmes dans la Résistance, une mémoire à reconquérir

Le rôle des femmes dans la Résistance, une mémoire à reconquérir

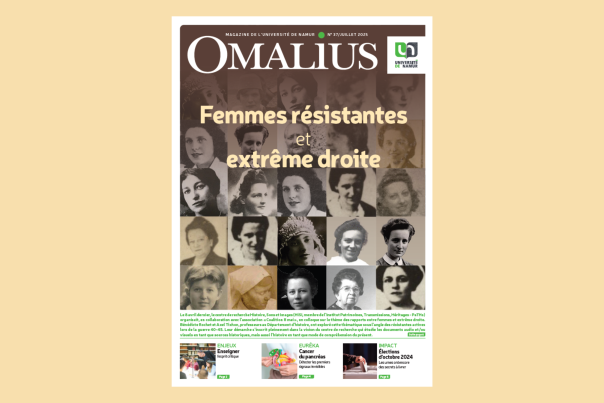

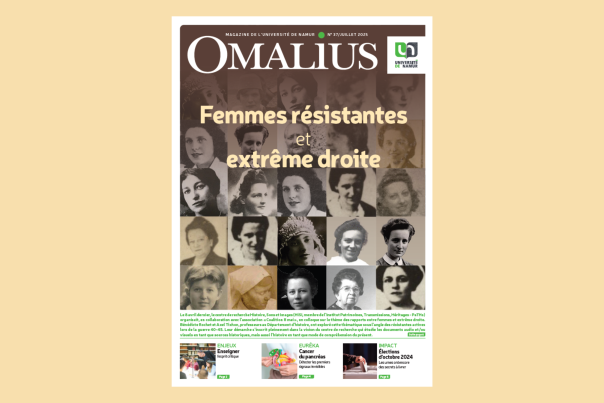

Le 8 avril dernier, le centre de recherche Histoire, Sons et Images (HiSI, membre de l’Institut Patrimoines, Transmissions et Héritages - PaTHs) organisait, en collaboration avec l’association « Coalition 8 mai », un colloque sur le thème des rapports entre femmes et extrême droite. Bénédicte Rochet et Axel Tixhon, professeurs au Département d’histoire, ont exploré cette thématique sous l’angle des résistantes actives lors de la guerre 40-45. Leur démarche s’inscrit pleinement dans la vision du centre de recherche qui étudie les documents audio et/ou visuels en tant que sources historiques, mais aussi l’histoire en tant que mode de compréhension du présent.

Cet article est tiré de la rubrique "Experts" du magazine Omalius de juillet 2025.

Comment les femmes ont-elles intégré les mouvements de résistance durant la guerre 40-45 ?

Axel Tixhon : On retrouve les femmes dans les réseaux de résistance qui cachent des enfants juifs, des soldats et aviateurs alliés ou encore des opposants politiques. Ces personnes étaient souvent hébergées temporairement avant d’être exfiltrées par des filières d’évasion depuis les territoires occupés vers l’Espagne, puis la Grande-Bretagne. Les réseaux de cache s’appuyaient sur les petites cellules familiales, hermétiques vis-à-vis de l’extérieur, mais très ouvertes à l’intérieur. Forcément quand une famille accueillait quelqu’un sous son toit, tous ses membres, et particulièrement les femmes, participaient. Leur engagement s’inscrit donc dans le prolongement du rôle traditionnel qu’elles jouaient à cette époque.

On observe également des profils de femmes émancipées. Par exemple, Louise-Marie Danhaive, connue pour ses activités littéraires avant la guerre, va s’engager dans la presse clandestine. Elle va donc sortir du rôle traditionnel de la femme. On retrouve aussi des personnalités moins connues, comme Juliette Bernard. Investie dans un groupe folklorique à Fosses-la-Ville avant la guerre, elle va entrer dans la résistance, essentiellement dans le secteur du renseignement et de l’aide aux partisans du Parti communiste.

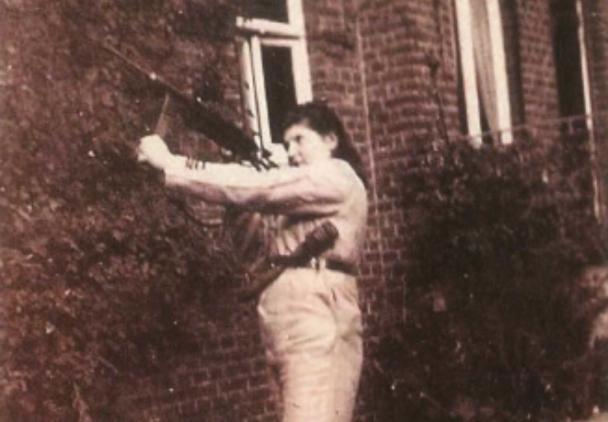

Même si c’est assez rare, certaines femmes ont aussi pris les armes comme Madeleine Tasset (Andenne), dont on a retrouvé une photo qui la montre manipuler une mitrailleuse et porter la tenue de l’armée secrète.

Les résistantes ont souvent été invisibilisées, comment l’expliquer ?

Bénédicte Rochet : Il y a d’abord des facteurs qui sont propres à l’histoire de la résistance et de la politique belges. Au lendemain de la 2e guerre mondiale, le gouvernement doit gérer des milliers de résistants dont certains sont armés tandis que d’autres font partie du Front de l’indépendance, réseau majoritairement communiste dont l’importance fait craindre une révolution dans notre pays. Churchill et Roosevelt vont alors inciter le gouvernement belge à reprendre les rênes du pouvoir et à maintenir l’ordre en s’appuyant sur les forces de police officielles et l’armée belge. Dans ce contexte, la résistance va être dénigrée et surtout désarmée.

Dès novembre 1944, les résistants vont manifester pour obtenir une reconnaissance de leur statut. Ces manifestations vont être mises sous le boisseau par le gouvernement et même par la presse. Aujourd’hui encore, les commémorations mettent surtout à l’honneur l’armée. Et, lorsqu’on évoque la résistance, on rend hommage à ceux qui sont morts durant la guerre.

Beaucoup de femmes ne vont par ailleurs pas demander une reconnaissance de statut parce qu’elles ne se retrouvent pas dans la connotation militaire qui y est associée à l’époque. En outre, comme elles entraient souvent en résistance avec l’ensemble de la cellule familiale, c’était le père de famille qui allait déposer le dossier de reconnaissance. Tout cela a participé à l’invisibilisation des résistantes.

A.T. : Lors du colloque, Ellen De Soete, fondatrice de la Coalition 8 mai, a livré un témoignage très touchant. Elle a expliqué comment sa mère, résistante arrêtée et torturée, a bâti toute sa vie sur le silence. Son supplice avait été la conséquence du fait que d’autres avaient parlé. Il était donc essentiel pour elle de se taire afin de ne pas mettre ses enfants en danger. S’ils savaient, ils risquaient peut-être à leur tour d’être torturés. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’elle a libéré sa parole. Ellen De Soete a expliqué que, enfant, leur mère leur interdisait de sortir ou d’inviter des amis à la maison. Les cicatrices provoquées par la guerre ont donc bien souvent débordé des individus eux-mêmes pour avoir un impact sur l’ensemble de la famille, y compris sur les générations suivantes. C’est donc aussi cette culture du silence qui a participé à l’invisibilité des femmes résistantes.

B.R. : À partir des années 60-70, il y a un basculement avec les gender studies. Les études vont, dans un premier temps, se concentrer sur les femmes au travail et les droits des femmes, mais pas du tout sur leur rôle dans les contextes de guerre. Ce n’est donc qu’à la fin des années 90 et au début des années 2000 que l’histoire s’intéresse aux femmes résistantes durant la guerre 40-45.

Lors du colloque, vous avez aussi abordé les rapports entre l’extrême droite actuelle et la question du genre. Les droits des femmes sont souvent mis à mal par les partis d’extrême droite, et pourtant, en France, en Italie, en Allemagne, les grandes figures de ces partis sont des femmes. Comment peut-on expliquer cette contradiction ?

A.T. : Il est difficile de répondre tant cela semble effectivement peu logique. Cela ressemble plus à une posture opportuniste qu’à une volonté de rendre les genres égaux dans la société. La présence de femmes à la tête des mouvements d’extrême droite en Europe est un moyen de déradicaliser le discours. On sait également que, dans la communication politique de l’extrême droite, on n’est pas à un paradoxe près. D’une certaine manière, ces partis aiment jouer la rupture entre ce qui est attendu de figures politiques et ce qu’elles disent ou font. Donc, une femme qui tient un discours à la limite masculiniste est acceptable dans ces partis, alors que cela ne le serait pas dans un parti traditionnel.

B.R. : Les politologues qui ont participé au colloque ont aussi apporté un élément de réponse qui rejoint et complète l’histoire. Dans leur programme, ces partis affirment défendre le droit au sentiment de sécurité des femmes. Ils leur disent : vous avez de la chance, vous êtes libres et vivez dans un contexte de liberté d’expression, mais il vous manque la sécurité physique. Et qui met cette sécurité en danger ? Ce sont ces migrants, ces étrangers qui violent nos femmes et qui sont désignés comme l’ennemi commun. Ce discours sécuritaire peut toucher certaines femmes. Celles qui ont adhéré au parti nazi dès les années 30, l’ont fait dans l’idée de vivre dans une société sécurisée à l’abri de la violence des communistes, des juifs, etc.

Le nazisme s’appuyait-il aussi sur de grandes figures féminines ?

B.R. : On a seulement commencé à s’intéresser aux femmes du Troisième Reich dans les années 90. Les femmes ont souvent joué un rôle en tant qu’épouses. On pense par exemple à Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande, Joseph Goebbels, ou à Emmy Sonnemann, épouse de Hermann Göring. Ces femmes ont joué un rôle de réseautage et de soutien du régime, en organisant, par exemple, des dîners et réceptions. Le récent film de Jonathan Glazer, « La Zone d’intérêt », illustre bien ce rôle des femmes. Il met en scène le cadre familial du commandant du camp d’Auschwitz. Il montre comment son épouse instaure un climat familial accueillant et joue donc un rôle important de soutien à son mari, alors qu’elle sait ce qui se passe dans le camp situé de l’autre côté du mur de son jardin.

À côté des épouses, plus de 500 000 femmes se sont engagées pour le troisième Reich, comme gardiennes dans les camps, infirmières, etc. Et puis, quelques personnalités n’ont pas agi en tant qu’épouse. Leni Riefenstahl, par exemple, a réalisé des films documentaires qui ont soutenu le parti.

A.T. : Et ce sont sans doute les films les plus efficaces de la propagande nazie !

Le programme du parti nazi en ce qui concerne les femmes a évolué au fil des années. Dans les années 30, il s’agit de mettre les femmes en sécurité. Dans les années 40, le rôle de la femme est de produire des bébés pour soutenir la race aryenne. Et puis, en 43, alors que les nazis constatent qu’ils sont en train de perdre la guerre, le curseur bouge encore : les femmes sont alors engagées dans l’industrie de guerre.

Le travail de mémoire auprès du grand public porte souvent sur les conséquences du nazisme, moins sur les mécanismes et les discours qui ont permis aux nazis de prendre le pouvoir. Les méthodes et la rhétorique de l’époque sont-elles similaires à celles de l’extrême droite actuelle ?

A.T. : Oui, par exemple dans la recherche du bouc émissaire et le développement des peurs. Lors du colloque, les politologues parlaient de « paniques morales ». Aujourd’hui, l’extrême droite insiste, par exemple, sur le déclin des valeurs morales, en pointant du doigt les personnes transgenres ou les personnes aux préférences sexuelles différentes. Elle va insister sur la nécessité de transformer le modèle social pour revenir à un traditionnel, tout en faisant peur. L’instrumentalisation des peurs est le fondement de la stratégie électorale des partis d’extrême droite, soit en accentuant les craintes qui existent, soit en les faisant littéralement naître.

On sait que l’antisémitisme existait au préalable, mais les nazis lui ont accolé de nombreux discours violents et déshumanisants, pour justifier l’extermination des juifs. La violence était, dès lors, justifiée par le fait que les populations juives, gitanes, homosexuelles, étaient dangereuses.

On retrouve aujourd’hui le même schéma dans certains discours agressifs qui proviennent de groupuscules d’extrême droite ou, plus généralement, de groupuscules extrémistes. Ces discours pourraient amener certains à justifier des violences semblables à celles de la guerre 40-45 envers ces soi-disant menaces pour la société.

B.R. : La rhétorique est également similaire. Aussi bien dans le parti nazi que dans les partis d’extrême droite actuels, on est face à des tribuns qui, comme Hitler ou Goebbels, aiment les monologues. Ils tiennent des discours qui assènent des vérités et qui créent une panique morale. Par contre, tous ces tribuns sont en difficulté lorsqu’ils doivent débattre d’idées.

C’est un peu la même chose aujourd’hui. Dans un débat contradictoire, Donald Trump va par exemple aller au conflit, comme il l’a fait avec le Président Zelenski. Göring, Hitler, Goebbels faisaient exactement la même chose. On a retrouvé des archives sonores du procès de l’incendie du Reichstag dans lesquels on entend Göring sortir complètement de ses gonds lorsqu’il est mis en contradiction avec un des accusés ou un des avocats.

Ces similitudes doivent donc nous alerter sur les dangers de l’extrême droite actuelle ?

A.T. : Oui. C’est l’objectif de « Coalition 8 mai », créée par Ellen De Soete qui a pris conscience que, lors des commémorations, on perpétue les mêmes gestes, mais on en a souvent perdu le sens. Il y a pourtant aujourd’hui des raisons de craindre qu’on débouche sur des horreurs semblables à celles commises en 40-45. L’association veut sensibiliser le public à ce danger. C’est pourquoi elle a proposé au Département d’histoire d’organiser ce colloque.

« 1000 Résistantes ! 1940-1945. Des femmes dans la Résistance en Province de Namur. »

À travers cette publication, le lecteur découvre les réseaux de résistance actifs en Province de Namur au sein desquels de nombreuses Namuroises se sont engagées durant la guerre 40-45. Le carnet présente également une liste de 1000 résistantes namuroises et les portraits de 15 d’entre elles réalisés par les étudiants du bloc 2 en histoire.

Le projet a été initié par le Service des Musées et du Patrimoine culturel de la Province de Namur (SMPC) dirigé par Mélodie Brassine, alumnus du Département d’histoire, en collaboration avec le professeur Axel Tixhon. Au départ l’idée était de trouver une résistante pour chacune des 38 communes que compte la Province, mais le SMPC a pu, grâce à ses recherches, dresser une liste de 1000 noms. « Il y a donc un potentiel de recherche incroyable sur les résistantes en Province de Namur et ailleurs. Dans les différentes communes, il y a matière à creuser. Cela peut être une occasion pour les pouvoirs locaux de mettre en valeur certains profils à travers toute une série de démarches. Le travail de recherche pourrait être réalisé par des groupes d’action locale, des écoles secondaires, voire par des élèves de 6e primaire », suggère Axel Tixhon.

Cet article est tiré de la rubrique "Experts" du magazine Omalius #37 (Juillet 2025).

Copyrights (par ordre d'apparition) :

- Louise-Marie Danhaive

- Imprimerie clandestine à Liège, 1944 – © Cegesoma

- Madeleine Tasset – copyright : © Collection M. Tasset, Bibliotheca Andana

- Irma Caldow à Solre-sur-Sambre vers 1943-1944 – © Cegesoma

- Le baiser du GI septembre 1944 – © Cegesoma

Les archives du Moyen Âge central sous la loupe de Jean-François Nieus

Les archives du Moyen Âge central sous la loupe de Jean-François Nieus

Jean-François Nieus, maître de recherche F.R.S-FNRS depuis près de 20 ans à l’UNamur, se présente volontiers comme un « chasseur de documents ». Passionné par les mystères du Moyen Âge, il explore une époque encore marquée par les zones d’ombre et les clichés. Son principal terrain d’étude ? Les pratiques documentaires de l’aristocratie du Nord de la France et des anciens Pays-Bas méridionaux, qui lèvent le voile sur les rouages politiques, sociaux et culturels à l’œuvre entre le XIᵉ et le XIIIᵉ siècles.

«J’ai du mal à définir précisément mon domaine de recherche car je m’intéresse à beaucoup de choses ! Mais s’il y a un fil conducteur, c’est le contact avec le document

Un fil que Jean-François Nieus tire depuis une vingtaine d’année et qui s’inscrit dans la dynamique de recherche sur les usages de l’écrit, qui érige le document en objet d’histoire à part entière. Cette approche, développée depuis quelques décennies, éclaire la société médiévale sous toutes ses dimensions : culturelles, bien sûr, mais aussi sociales, politiques, économiques et religieuses. « L’écrit est rare au début du Moyen Âge. Il gagne progressivement en importance dans les pratiques sociales, avec un palier très net aux XIIe et XIIIe siècles – donc durant le Moyen Âge central – où l’on se met à écrire beaucoup plus et où l’on diversifie les formats et les fonctions de l’écrit », explique-t-il.

Des sources rares et précieuses

Jean-François Nieus s’intéresse en particulier aux productions documentaires associées à l’exercice du pouvoir princier et à la gestion seigneuriale, à l’intérieur d’un espace qui s’étend du monde anglo-normand aux Pays-Bas méridionaux. Les archives princières et nobiliaires sont essentielles pour comprendre les rapports de domination à l’âge dit « féodal », celui des principautés territoriales et de la seigneurie châtelaine, mais aussi les questions d’identité familiale et de lignage qui sont au cœur des préoccupations de l’aristocratie. « Après le milieu du XIIe siècle, la plupart des familles nobles commencent à tenir des archives, d’abord faites de quelques chartes reçues, mais bientôt enrichies de leurs propres productions administratives. Si la majorité de ces fonds laïques ont aujourd’hui disparu, des indices prouvent leur existence », détaille-t-il. Les aléas de l’histoire des grandes familles et la Révolution française ont en effet contribué à un phénomène de déperdition des fragiles documents, si bien qu’il ne reste aujourd’hui qu’une poignée d’archives des XIIe-XIIIe siècles.

Celles étudiées par Jean-François Nieus couvrent néanmoins une large palette typologique : ce sont tout à la fois des « chartriers » (ensembles de chartes originales), des « cartulaires » (recueils de copies de chartes), des « formulaires » (recueils de modèle de chartes et de lettres), des « censiers » (descriptions des biens et revenus relevant d’une seigneurie), des listes de vassaux et de fiefs, des comptabilités, etc.

Jean-François Nieus mène également des travaux d’édition critique. Il publiera bientôt les archives de la famille de Béthune (actuel Pas-de-Calais), ainsi que celles d’une petite abbaye liée à ces seigneurs, Saint-Jean-Baptiste de Chocques, dont il reconstitue le fonds mutilé à la Révolution française.

Un travail patient et minutieux de découverte, de déchiffrement, d’étude et de publication de sources parfois très dispersées, qui contribue à restituer la mémoire d’une époque et à enrichir la documentation accessible aux chercheurs.

Aux sources de l’imaginaire chevaleresque

A côté des écrits administratifs, Jean-François Nieus se passionne aussi pour une science auxiliaire de l’histoire : la « sigillographie », l’étude des sceaux. Ces petites galettes de cire annexées aux documents officiels constituent en effet une fenêtre inédite sur les représentations culturelles de l’époque. Elles montrent notamment comment s’impose, après 1066, sous l’influence de Guillaume le Conquérant, une image nouvelle : celle du chevalier sur sa monture lancée au galop, arme au poing. Ce motif, tout à fait neuf à cette période, se diffuse rapidement parmi les princes et la noblesse, devenant un marqueur fort de la chevalerie.

En suivant cette évolution, Jean-François Nieus retrace également la diffusion des armoiries – l’héraldique –, qu’il voit naître au début du XIIe siècle dans le nord de la France et l’espace anglo-normand. Sceaux équestres, signes héraldiques et rites chevaleresques comme les tournois composent ainsi une communauté culturelle qui s’invente et s’affirme dans cet espace.

Dépasser les clichés sur le Moyen Âge

Si le Moyen Âge fascine tant Jean-François Nieus, c’est sans doute pour son étrangeté : un monde très éloigné du nôtre, souvent déformé par les stéréotypes. « C’est une période difficile à vulgariser car elle est extrêmement différente de la nôtre, même si, en réalité, nous lui devons beaucoup. De plus, sa perception est entachée de nombreux clichés et le grand public porte encore sur elle un regard très négatif, reflété dans le langage courant par le sinistre adjectif ‘moyenâgeux’ », observe le chercheur.

Les causes de cette conception si négative ? Le regard porté par les intellectuels des époques suivantes, qui y ont vu l’origine de tous les archaïsmes qu’ils souhaitaient combattre. Les historiens du XIXe siècle, qui ont donné à la discipline son assise scientifique, ont eux aussi transmis des interprétations erronées, que la recherche contemporaine corrige petit à petit.

Bio express :

Historien formé à Namur et Louvain-la-Neuve, Jean-François Nieus est maître de recherche du F.R.S.-FNRS et professeur à l’UNamur depuis 2006. Il préside le centre « Pratiques médiévales de l’écrit » (PraME), intégré à l’institut « Patrimoines, Transmissions, Héritages » (PaTHs).

Jean-François Nieus a participé à l’épisode 1 de la saison 3 du documentaire « Batailles de légende », portant sur la grande bataille de Bouvines, entre le roi de France Philippe Auguste et une coalition réunie par le roi d'Angleterre Jean sans Terre (1214).

Des manuscrits oubliés pour raconter la christianisation au Moyen Âge

Des manuscrits oubliés pour raconter la christianisation au Moyen Âge

Matthieu Pignot, chercheur au département d’histoire et membre du centre de recherche PraME, vient d’obtenir le titre de Chercheur qualifié FNRS pour ses travaux sur la transmission des savoirs religieux entre l’Antiquité et le Moyen Âge. L’originalité de sa recherche réside dans l’étude d’écrits peu ou pas connus des historiens dans le contexte de christianisation de l’Europe.

Pour comprendre comment s’est opérée la transition vers le Christianisme, les chercheurs se tournent généralement vers les grands auteurs et notamment saint Augustin, figure incontournable de l’Antiquité chrétienne dont on a préservé le plus d’écrits. À côté de ses œuvres les plus connues (comme La Cité de Dieu ou Les Confessions), Saint Augustin est également l’auteur de courts traités portant sur des pratiques comme le mariage ou le baptême. « Dans mes premières recherches postdoctorales, je cherchais à comprendre comment ces petits textes d’Augustin, et d’autres sources d’Afrique du Nord, ont circulé en Occident entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge. Il s’agit d’une période de mixité religieuse où les premières communautés chrétiennes mettent en place des systèmes d’initiation et d’enseignement », explique Matthieu Pignot.

Très vite, l’intérêt du chercheur se tourne aussi vers des textes anonymes ou pseudépigraphes (attribués erronément à un auteur connu), tombés dans l’oubli au profit d’écrits d’auteurs, et qui abordent également ces questions d’éducation religieuse. « C’est le point de départ de mon projet de recherche. Ces textes sont difficiles à étudier car, circulant sous plusieurs noms, on ne connait pas leur auteur véritable. On ignore qui les a écrits et on connaît mal leur transmission ancienne et médiévale. Ce sont précisément ces zones d’ombre qui les rendent très intéressants », poursuit l’historien.

Pour aborder cette question, Matthieu Pignot part de deux corpus de textes : d’un côté, une collection de 80 sermons attribués à tort à Fulgence de Ruspe et, de l’autre, une traduction latine d’une collection anonyme de maximes philosophiques grecques par Rufin d’Aquilée (IV-Ve siècle), un auteur qui a joué un rôle important dans la transmission de la pensée grecque à la fin de l’Antiquité en Occident.

Il s’agit de textes humbles, courts et accessibles, qui visent à transmettre une éducation simple et rudimentaire. Dans cette période de grands changements et de diffusion du christianisme comme religion dominante, ces écrits offrent des indices précieux sur l’évolution de l’éducation religieuse.

Faire exister ces écrits grâce aux outils numériques

La méthodologie privilégiée par Matthieu Pignot pour cette recherche implique le recours à l’édition numérique. L’objectif ? « Faire exister et valoriser ces textes qui n’ont pas le privilège d’avoir un nom d’auteur et dont certains n’ont même pas été imprimés. De plus, les outils d’analyse stylistique et linguistique permettront peut-être de donner des indications sur l’auteur, ou au moins de grouper les textes, sur base de tics d’écriture récurrents. »

Avec ce projet, Matthieu Pignot a également pour ambition de développer le volet de transcription automatisée des manuscrits, encore en développement. « Mon objectif est de contribuer à l’amélioration de ces outils grâce à mes propres transcriptions et de participer à la dynamique d’intérêt pour les manuscrits médiévaux dans les archives et les bibliothèques », conclut le chercheur.

CV express

Matthieu Pignot a un parcours tourné vers l’international. Formé à l'UCLouvain, il s’est spécialisé dans l’histoire de l’Antiquité et l’histoire du Moyen Age. Il poursuit ses études à l’École Pratique des Hautes Études de Paris puis à l’Université d’Oxford où il défend sa thèse de doctorat. Après sa thèse, il a notamment participé à un projet ERC sur le culte des saints dans le monde chrétien occidental (Université d’Oxford – Université de Varsovie).

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Le rôle des femmes dans la Résistance, une mémoire à reconquérir

Le rôle des femmes dans la Résistance, une mémoire à reconquérir

Le 8 avril dernier, le centre de recherche Histoire, Sons et Images (HiSI, membre de l’Institut Patrimoines, Transmissions et Héritages - PaTHs) organisait, en collaboration avec l’association « Coalition 8 mai », un colloque sur le thème des rapports entre femmes et extrême droite. Bénédicte Rochet et Axel Tixhon, professeurs au Département d’histoire, ont exploré cette thématique sous l’angle des résistantes actives lors de la guerre 40-45. Leur démarche s’inscrit pleinement dans la vision du centre de recherche qui étudie les documents audio et/ou visuels en tant que sources historiques, mais aussi l’histoire en tant que mode de compréhension du présent.

Cet article est tiré de la rubrique "Experts" du magazine Omalius de juillet 2025.

Comment les femmes ont-elles intégré les mouvements de résistance durant la guerre 40-45 ?

Axel Tixhon : On retrouve les femmes dans les réseaux de résistance qui cachent des enfants juifs, des soldats et aviateurs alliés ou encore des opposants politiques. Ces personnes étaient souvent hébergées temporairement avant d’être exfiltrées par des filières d’évasion depuis les territoires occupés vers l’Espagne, puis la Grande-Bretagne. Les réseaux de cache s’appuyaient sur les petites cellules familiales, hermétiques vis-à-vis de l’extérieur, mais très ouvertes à l’intérieur. Forcément quand une famille accueillait quelqu’un sous son toit, tous ses membres, et particulièrement les femmes, participaient. Leur engagement s’inscrit donc dans le prolongement du rôle traditionnel qu’elles jouaient à cette époque.

On observe également des profils de femmes émancipées. Par exemple, Louise-Marie Danhaive, connue pour ses activités littéraires avant la guerre, va s’engager dans la presse clandestine. Elle va donc sortir du rôle traditionnel de la femme. On retrouve aussi des personnalités moins connues, comme Juliette Bernard. Investie dans un groupe folklorique à Fosses-la-Ville avant la guerre, elle va entrer dans la résistance, essentiellement dans le secteur du renseignement et de l’aide aux partisans du Parti communiste.

Même si c’est assez rare, certaines femmes ont aussi pris les armes comme Madeleine Tasset (Andenne), dont on a retrouvé une photo qui la montre manipuler une mitrailleuse et porter la tenue de l’armée secrète.

Les résistantes ont souvent été invisibilisées, comment l’expliquer ?

Bénédicte Rochet : Il y a d’abord des facteurs qui sont propres à l’histoire de la résistance et de la politique belges. Au lendemain de la 2e guerre mondiale, le gouvernement doit gérer des milliers de résistants dont certains sont armés tandis que d’autres font partie du Front de l’indépendance, réseau majoritairement communiste dont l’importance fait craindre une révolution dans notre pays. Churchill et Roosevelt vont alors inciter le gouvernement belge à reprendre les rênes du pouvoir et à maintenir l’ordre en s’appuyant sur les forces de police officielles et l’armée belge. Dans ce contexte, la résistance va être dénigrée et surtout désarmée.

Dès novembre 1944, les résistants vont manifester pour obtenir une reconnaissance de leur statut. Ces manifestations vont être mises sous le boisseau par le gouvernement et même par la presse. Aujourd’hui encore, les commémorations mettent surtout à l’honneur l’armée. Et, lorsqu’on évoque la résistance, on rend hommage à ceux qui sont morts durant la guerre.

Beaucoup de femmes ne vont par ailleurs pas demander une reconnaissance de statut parce qu’elles ne se retrouvent pas dans la connotation militaire qui y est associée à l’époque. En outre, comme elles entraient souvent en résistance avec l’ensemble de la cellule familiale, c’était le père de famille qui allait déposer le dossier de reconnaissance. Tout cela a participé à l’invisibilisation des résistantes.

A.T. : Lors du colloque, Ellen De Soete, fondatrice de la Coalition 8 mai, a livré un témoignage très touchant. Elle a expliqué comment sa mère, résistante arrêtée et torturée, a bâti toute sa vie sur le silence. Son supplice avait été la conséquence du fait que d’autres avaient parlé. Il était donc essentiel pour elle de se taire afin de ne pas mettre ses enfants en danger. S’ils savaient, ils risquaient peut-être à leur tour d’être torturés. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’elle a libéré sa parole. Ellen De Soete a expliqué que, enfant, leur mère leur interdisait de sortir ou d’inviter des amis à la maison. Les cicatrices provoquées par la guerre ont donc bien souvent débordé des individus eux-mêmes pour avoir un impact sur l’ensemble de la famille, y compris sur les générations suivantes. C’est donc aussi cette culture du silence qui a participé à l’invisibilité des femmes résistantes.

B.R. : À partir des années 60-70, il y a un basculement avec les gender studies. Les études vont, dans un premier temps, se concentrer sur les femmes au travail et les droits des femmes, mais pas du tout sur leur rôle dans les contextes de guerre. Ce n’est donc qu’à la fin des années 90 et au début des années 2000 que l’histoire s’intéresse aux femmes résistantes durant la guerre 40-45.

Lors du colloque, vous avez aussi abordé les rapports entre l’extrême droite actuelle et la question du genre. Les droits des femmes sont souvent mis à mal par les partis d’extrême droite, et pourtant, en France, en Italie, en Allemagne, les grandes figures de ces partis sont des femmes. Comment peut-on expliquer cette contradiction ?

A.T. : Il est difficile de répondre tant cela semble effectivement peu logique. Cela ressemble plus à une posture opportuniste qu’à une volonté de rendre les genres égaux dans la société. La présence de femmes à la tête des mouvements d’extrême droite en Europe est un moyen de déradicaliser le discours. On sait également que, dans la communication politique de l’extrême droite, on n’est pas à un paradoxe près. D’une certaine manière, ces partis aiment jouer la rupture entre ce qui est attendu de figures politiques et ce qu’elles disent ou font. Donc, une femme qui tient un discours à la limite masculiniste est acceptable dans ces partis, alors que cela ne le serait pas dans un parti traditionnel.

B.R. : Les politologues qui ont participé au colloque ont aussi apporté un élément de réponse qui rejoint et complète l’histoire. Dans leur programme, ces partis affirment défendre le droit au sentiment de sécurité des femmes. Ils leur disent : vous avez de la chance, vous êtes libres et vivez dans un contexte de liberté d’expression, mais il vous manque la sécurité physique. Et qui met cette sécurité en danger ? Ce sont ces migrants, ces étrangers qui violent nos femmes et qui sont désignés comme l’ennemi commun. Ce discours sécuritaire peut toucher certaines femmes. Celles qui ont adhéré au parti nazi dès les années 30, l’ont fait dans l’idée de vivre dans une société sécurisée à l’abri de la violence des communistes, des juifs, etc.

Le nazisme s’appuyait-il aussi sur de grandes figures féminines ?

B.R. : On a seulement commencé à s’intéresser aux femmes du Troisième Reich dans les années 90. Les femmes ont souvent joué un rôle en tant qu’épouses. On pense par exemple à Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande, Joseph Goebbels, ou à Emmy Sonnemann, épouse de Hermann Göring. Ces femmes ont joué un rôle de réseautage et de soutien du régime, en organisant, par exemple, des dîners et réceptions. Le récent film de Jonathan Glazer, « La Zone d’intérêt », illustre bien ce rôle des femmes. Il met en scène le cadre familial du commandant du camp d’Auschwitz. Il montre comment son épouse instaure un climat familial accueillant et joue donc un rôle important de soutien à son mari, alors qu’elle sait ce qui se passe dans le camp situé de l’autre côté du mur de son jardin.

À côté des épouses, plus de 500 000 femmes se sont engagées pour le troisième Reich, comme gardiennes dans les camps, infirmières, etc. Et puis, quelques personnalités n’ont pas agi en tant qu’épouse. Leni Riefenstahl, par exemple, a réalisé des films documentaires qui ont soutenu le parti.

A.T. : Et ce sont sans doute les films les plus efficaces de la propagande nazie !

Le programme du parti nazi en ce qui concerne les femmes a évolué au fil des années. Dans les années 30, il s’agit de mettre les femmes en sécurité. Dans les années 40, le rôle de la femme est de produire des bébés pour soutenir la race aryenne. Et puis, en 43, alors que les nazis constatent qu’ils sont en train de perdre la guerre, le curseur bouge encore : les femmes sont alors engagées dans l’industrie de guerre.

Le travail de mémoire auprès du grand public porte souvent sur les conséquences du nazisme, moins sur les mécanismes et les discours qui ont permis aux nazis de prendre le pouvoir. Les méthodes et la rhétorique de l’époque sont-elles similaires à celles de l’extrême droite actuelle ?

A.T. : Oui, par exemple dans la recherche du bouc émissaire et le développement des peurs. Lors du colloque, les politologues parlaient de « paniques morales ». Aujourd’hui, l’extrême droite insiste, par exemple, sur le déclin des valeurs morales, en pointant du doigt les personnes transgenres ou les personnes aux préférences sexuelles différentes. Elle va insister sur la nécessité de transformer le modèle social pour revenir à un traditionnel, tout en faisant peur. L’instrumentalisation des peurs est le fondement de la stratégie électorale des partis d’extrême droite, soit en accentuant les craintes qui existent, soit en les faisant littéralement naître.

On sait que l’antisémitisme existait au préalable, mais les nazis lui ont accolé de nombreux discours violents et déshumanisants, pour justifier l’extermination des juifs. La violence était, dès lors, justifiée par le fait que les populations juives, gitanes, homosexuelles, étaient dangereuses.

On retrouve aujourd’hui le même schéma dans certains discours agressifs qui proviennent de groupuscules d’extrême droite ou, plus généralement, de groupuscules extrémistes. Ces discours pourraient amener certains à justifier des violences semblables à celles de la guerre 40-45 envers ces soi-disant menaces pour la société.

B.R. : La rhétorique est également similaire. Aussi bien dans le parti nazi que dans les partis d’extrême droite actuels, on est face à des tribuns qui, comme Hitler ou Goebbels, aiment les monologues. Ils tiennent des discours qui assènent des vérités et qui créent une panique morale. Par contre, tous ces tribuns sont en difficulté lorsqu’ils doivent débattre d’idées.

C’est un peu la même chose aujourd’hui. Dans un débat contradictoire, Donald Trump va par exemple aller au conflit, comme il l’a fait avec le Président Zelenski. Göring, Hitler, Goebbels faisaient exactement la même chose. On a retrouvé des archives sonores du procès de l’incendie du Reichstag dans lesquels on entend Göring sortir complètement de ses gonds lorsqu’il est mis en contradiction avec un des accusés ou un des avocats.

Ces similitudes doivent donc nous alerter sur les dangers de l’extrême droite actuelle ?

A.T. : Oui. C’est l’objectif de « Coalition 8 mai », créée par Ellen De Soete qui a pris conscience que, lors des commémorations, on perpétue les mêmes gestes, mais on en a souvent perdu le sens. Il y a pourtant aujourd’hui des raisons de craindre qu’on débouche sur des horreurs semblables à celles commises en 40-45. L’association veut sensibiliser le public à ce danger. C’est pourquoi elle a proposé au Département d’histoire d’organiser ce colloque.

« 1000 Résistantes ! 1940-1945. Des femmes dans la Résistance en Province de Namur. »

À travers cette publication, le lecteur découvre les réseaux de résistance actifs en Province de Namur au sein desquels de nombreuses Namuroises se sont engagées durant la guerre 40-45. Le carnet présente également une liste de 1000 résistantes namuroises et les portraits de 15 d’entre elles réalisés par les étudiants du bloc 2 en histoire.

Le projet a été initié par le Service des Musées et du Patrimoine culturel de la Province de Namur (SMPC) dirigé par Mélodie Brassine, alumnus du Département d’histoire, en collaboration avec le professeur Axel Tixhon. Au départ l’idée était de trouver une résistante pour chacune des 38 communes que compte la Province, mais le SMPC a pu, grâce à ses recherches, dresser une liste de 1000 noms. « Il y a donc un potentiel de recherche incroyable sur les résistantes en Province de Namur et ailleurs. Dans les différentes communes, il y a matière à creuser. Cela peut être une occasion pour les pouvoirs locaux de mettre en valeur certains profils à travers toute une série de démarches. Le travail de recherche pourrait être réalisé par des groupes d’action locale, des écoles secondaires, voire par des élèves de 6e primaire », suggère Axel Tixhon.

Cet article est tiré de la rubrique "Experts" du magazine Omalius #37 (Juillet 2025).

Copyrights (par ordre d'apparition) :

- Louise-Marie Danhaive

- Imprimerie clandestine à Liège, 1944 – © Cegesoma

- Madeleine Tasset – copyright : © Collection M. Tasset, Bibliotheca Andana

- Irma Caldow à Solre-sur-Sambre vers 1943-1944 – © Cegesoma

- Le baiser du GI septembre 1944 – © Cegesoma

Événements

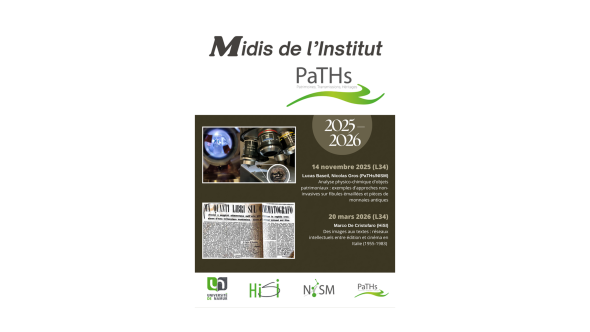

Hannah Ryley (University of Oxford)

Reusing medieval English manuscripts

Midi de PaTHs | Des images aux textes : réseaux intellectuels entre édition et cinéma en Italie (1955-1983)

Orateur : Marco De Cristofaro (Histoire, HiSI)

Midi de PaTHs | Analyse physico-chimique d’objets patrimoniaux : exemples d’approches non-invasives sur fibules émaillées et pièces de monnaies antiques

Orateurs : Lucas Baseil et Nicolas Gros (Département de Physique, UNamur)