Le Département de biologie veille à comprendre le monde vivant dans toute sa diversité, au cours de son évolution, des molécules aux écosystèmes, et répondre à des problèmes de société complexes comme la perte de biodiversité, les maladies infectieuses, la résistance aux antibiotiques, etc. Le biologiste utilise une approche intégrant le laboratoire, le terrain et l’outil informatique.

En savoir plus sur le Département de biologie

La biologie est une science moderne en plein mouvement. Elle répond à des problèmes de société complexes comme la perte de biodiversité, les résistances aux antibiotiques, l'adaptation aux changements climatiques, la lutte contre les maladies chroniques ou infectieuses, la sécurité alimentaire... Bref, la biologie est présente partout dans la société.

La biologie utilise une large palette de connaissances et d’approches scientifiques et technologiques qui lui permettent d’aborder le monde vivant dans sa diversité (virus, bactéries, champignons, plantes, parasites, animaux, humains), tout au long de son évolution et à tous les niveaux d’organisation (molécules, cellules, tissus, individus, super-organismes, populations, écosystèmes).

Des connaissances de processus fondamentaux aux multiples applications, le biologiste du 21e siècle est un scientifique complet, maniant la démarche scientifique, autant en laboratoire que lorsqu'il se rend sur le terrain (dans les espaces naturels) ou lorsqu'il utilise les méthodes d'analyse informatiques (et traite des données à haut débit).

À la une

Actualités

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

Une équipe de chercheurs américains, avec l’aide de Frédérik De Laender, professeur au Département de biologie de l’UNamur, vient de publier dans la prestigieuse revue Nature. Leur étude décrit comment l’évolution des températures des cours d’eau et les introductions de poissons par l’humain peuvent modifier la biodiversité des rivières aux États-Unis.

En 2021, le professeur Frédérik De Laender a été contacté par des chercheurs américains pour contribuer à une étude sur l’évolution de la diversité aquatique des cours d’eau aux États-Unis. L’objectif : analyser son évolution et identifier les facteurs qui l’expliquent. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé des données collectées sur trente années, couvrant 389 espèces de poissons dans près de 3 000 rivières et ruisseaux.

« Il existait déjà de nombreuses données sur la diversité aquatique aux États-Unis, mais elles étaient dispersées, enregistrées dans des formats différents et produites selon des techniques et méthodologies variées », explique Frédérik De Laender. « Le défi a donc été de les harmoniser, afin de constituer un ensemble cohérent, capable de révéler des tendances sur plusieurs décennies et à l’échelle d’un continent. »

Les tendances observées

Dans cette étude intitulée « Diverging fish biodiversity trends in cold and warm rivers and streams » les chercheurs ont étudié 389 espèces de poissons dans 2 992 rivières et ruisseaux, entre 1993 et 2019. Les résultats montrent des évolutions contrastées selon la température de l’eau :

- Dans les eaux froides (< 15,4 °C), le nombre de poissons a chuté de 53 % et le nombre d’espèces de 32 %. Les petits poissons ont reculé, remplacés par des espèces plus grandes souvent introduites pour la pêche sportive.

- Dans les eaux chaudes (> 23,8 °C), à l’inverse, le nombre d’individus a augmenté de 70 % et la diversité de 16 %, avec une domination des petites espèces opportunistes.

- Les cours d’eau intermédiaires (15–24 °C) ont peu évolué.

Ces tendances montrent que les changements de température et les introductions de certaines espèces de poissons pour la pêche contribuent à transformer les communautés aquatiques locales.

La bonne nouvelle, c’est que nos résultats indiquent aussi que des actions de gestion ciblées, comme la restauration des cours d’eau, la limitation des introductions ou l’adaptation des pratiques de pêche, peuvent avoir un impact positif.

Frédérik De Laender – Mini CV

Frédérik De Laender est professeur au Département de biologie de l’Université de Namur, où il dirige le Laboratoire d’Écologie Environnementale des Écosystèmes (ECCOLOGY lab). Il est directeur de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et Évolutive (URBE) et également membre des Instituts Life-Earth-Environment (ILEE) et système complexes (naXys) de l’UNamur.

Frédérik De Laender est un écologiste communautaire théorique qui étudie les liens entre changements environnementaux, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Principalement axé sur la modélisation, il a également mené des expériences sur le plancton et contribué à des méta-analyses. Ses travaux portent notamment sur la stabilité écologique et la coexistence, afin de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent la composition des communautés.

La recherche au Département de biologie

Le Département de biologie, riche de ses professeurs permanents mène une recherche scientifique internationale de pointe. Celle-ci se répartit entre 5 unités de recherche abordant des thématiques variées de biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie moléculaire, de biologie environnementale et évolutive, de biologie végétale et de didactique.

Comprendre pour mieux protéger : un projet de recherche conjoint FNRS-FRQ novateur sur le béluga du Saint-Laurent

Comprendre pour mieux protéger : un projet de recherche conjoint FNRS-FRQ novateur sur le béluga du Saint-Laurent

Un projet déposé par le Laboratoire de Physiologie Évolutive et Adaptative (LEAP) du professeur Frédéric Silvestre de l’Université de Namur a été classé parmi les 6 meilleurs projets de recherche financés par le FNRS et le Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour une collaboration scientifique entre la Wallonie et le Québec. Le but ? Comprendre l'impact des activités humaines sur les bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent (ESL) à l’aide d’approches interdisciplinaires pour permettre d’améliorer les stratégies de conservation de cette espèce menacée.

Le béluga (Delphinapterus leucas) de l'estuaire du Saint-Laurent (ESL) au Québec (Canada) vit dans un écosystème marin fortement impacté par les activités humaines et ne montre aucun signe de rétablissement depuis plusieurs décennies. Aussi appelé baleine blanche ou dauphin blanc, le béluga a une espérance de vie aux alentours des 70 ans. On constate notamment des maladies infectieuses et une augmentation de la mortalité post-partum chez les femelles, mais les causes exactes restent indéterminées. Cependant, l'exposition aux contaminants serait l'une des causes de l'augmentation de la mortalité précoce observée ces dernières années.

Une des principales limites à l'évaluation de la santé des individus de cette population en relation avec l'exposition aux contaminants est l'absence de méthode permettant de déterminer l'âge des bélugas vivants de l'ESL.

Jusqu’ici, la méthode la plus fiable pour déterminer leur âge était de compter les stries de croissance à l’intérieur de leurs dents. Autant dire que cette technique ne s’applique qu’aux bélugas morts… L’expertise des chercheurs namurois du Laboratoire de Physiologie Évolutive et Adaptative (LEAP) du Professeur Frédéric Silvestre va permettre le développement ’une nouvelle « horloge épigénétique » et de l’utiliser pour estimer l'âge des bélugas vivants, ce qui permettra en fin de compte d'améliorer les stratégies de conservation afin d'aider cette population menacée à se rétablir.

Une horloge épigénétique pour déterminer l’âge des bélugas

Le projet s'intitule : « Une horloge épigénétique pour estimer l'âge des bélugas du Saint-Laurent et son impact sur l'accumulation de contaminants, le stress et la santé de cette population menacée ».

L’épigénétique, c’est l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. L’un des éléments «régulateurs» de l’expression des gènes st la méthylation: un groupement chimique qui vient se fixer à certains endroits sur le brin d’ADN pour favoriser ou limiter l’expression des gènes. Depuis quelques décennies, on a découvert que la méthylation changeait de manière prévisible au cours du vieillissement, selon un schéma qu’on nomme «horloge épigénétique». Une fois cette horloge établie pour une population d’individus donnée, il est donc possible de déduire l’âge d’un individu en cherchant la présence ou l’absence de méthylation sur l’ADN. Il suffit pour cela de quelques cellules, par exemple des cellules de peau.

L’équipe internationale et interdisciplinaire

Une équipe de scientifiques de haut niveau issus des deux régions est impliquée.

- Pr Frédéric Silvestre et Dr Alice Dennis – UNamur, Belgique

- Dr Krishna Das – ULiège, Belgique

- Dr Jonathan Verreault – Université du Québec à Montréal, Canada

- Dr Stéphane Lair – Université de Montréal, Canada

- Dr Magali Houde – Environnement et changement climatique Canada

- Dr Véronique Lesage – Pêche et océans Canada

- Dr Robert Michaud – Groupe de recherche et d’enseignement sur les mammifères marins (GREMM), Québec, Canada

L’expertise namuroise pour préserver la biodiversité

L’équipe de chercheurs validera cette nouvelle méthode et étudiera le lien avec l'accumulation de contaminants, le stress physiologique et la santé globale de cette population menacée, en comparant la population du ESL à une population plus saine de bélugas de l'Arctique canadien.

En résumé, cette recherche vise à mieux comprendre comment l'âge biologique, tel que mesuré par l'horloge épigénétique, influence la vulnérabilité des bélugas aux facteurs de stress environnementaux et à leur santé.

Ce projet abordera des questions de recherche fondamentales jamais explorées auparavant chez les bélugas,

Un nouveau doctorant rejoindra l’équipe namuroise, sous la direction de Frédéric Silvestre et travaillera en collaboration avec la chercheuse Justine Bélik sur la base de l'EpiClock qu’elle a développé pour le rivulus des mangroves.

Avecun projet sur le rivulus des mangroves en Floride et au Belize, et celui sur les populations de poissons et d'invertébrés dans les montagnes équatoriennes, il s'agit du troisième projet scientifique utilisant l’expertise des chercheurs namurois en épigénétique écologique chez les animaux sauvages pour aider à préserver la biodiversité.

FNRS – La liberté de chercher

Recherche collaborative F.R.S.-FNRS – FRQ (Fédération Wallonie-Bruxelles – Québec)

Le F.R.S.-FNRS a lancé des appels PINT-Bilat-P pour des projets de recherche bilatéraux avec le Fonds de Recherche du Québec. Ces appels s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de développer des partenariats stratégiques. Ce programme bilatéral de recherche a pour but de créer un effet de levier pour l’excellence scientifique et d’amener les chercheurs et chercheuses de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Québec à développer des projets de recherche conjoints novateurs.

Une publication prestigieuse pour une équipe de recherche internationale en microbiologie

Une publication prestigieuse pour une équipe de recherche internationale en microbiologie

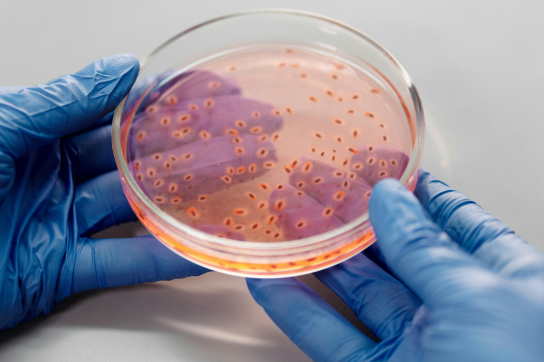

L'équipe du professeur Xavier De Bolle vient de publier dans la prestigieuse revue EMBO Journal du groupe Springer Nature. Sa découverte ? Un canal de transport à lipides au travers de la membrane cellulaire de Brucella, cette bactérie responsable de la Brucellose chez les bovins. Cette trouvaille pourrait être exploitée notamment pour générer des souches atténuées de la bactérie, processus utilisé dans la fabrication des vaccins.

L’étude de la bactérie Brucella est l’un des domaines de la microbiologie dans laquelle les équipes de chercheurs de l’UNamur se sont spécialisées depuis plus de vingt ans. Cette bactérie pathogène qui infecte le bétail est à l’origine de la Brucellose, une maladie transmissible à l’homme par la consommation de produits laitiers non pasteurisés, par contact avec des tissus animaux infectés ou encore par inhalation. Elle figure parmi les zoonoses les plus répandues au monde.

Un catalogue de faiblesses

Au fil de ces années de recherche, l’équipe du professeur Xavier De Bolle, Professeur au Département de biologie, membre de l'Unité de Recherche en Biologie des Microorganismes (URBM) de l’Université de Namur et investigateur au sein du WEL Research Institute, a pu établir une sorte de « catalogue » des faiblesses de Brucella.

Des bactéries, il en existe des millions d’espèces. Impossible donc de les étudier au cas par cas. Mais elles ont des comportements et des fonctionnements similaires et c’est pourquoi une bactérie spécifique est considérée comme le modèle : il s’agit d’Escherichia coli, une bactérie intestinale des organismes à sang chaud. Découverte en 1885, elle a fait l’objet de nombreuses études et est donc devenue une référence dans la littérature scientifique.

Une bactérie comme E. coli ou Brucella, c’est comme un oignon avec seulement deux couches (les membranes interne et externe) et un élément central (le cytoplasme) dans lequel l’organisme fabrique tout ce dont il a besoin. Il exporte aussi des éléments vers l’extérieur, notamment des lipides. Mais ces processus sont encore très méconnus, même chez E. coli. Ils constituent cependant une brèche intéressante à exploiter pour atteindre le cœur de bactéries pathogènes.

Les mutants ouvrent la voie

Au cours de cette recherche, qui combinait bactériologie et génétique, les chercheurs ont développé une technologie qui permet de provoquer des mutations de la bactérie Brucella mais aussi de savoir où ces mutations se situent. Ils ont réussi à fabriquer un mutant qui leur a montré la voie vers un véritable « tunnel à lipides », un passage entre les membranes interne et externe de la bactérie.

Cela donne des renseignements précieux sur une nouvelle faiblesse du pathogène et donc, fournit des informations pour mieux le combattre.

Notre recherche, financée par le FNRS et le WEL Research Institute, est fondamentale. Bien sûr, nous sommes très en amont du stade du développement de processus appliqués. Mais nous faisons ici un pas de plus pour percer les secrets de l’armure de Brucella pour, un jour, pouvoir espérer contrôler la maladie grâce à un vaccin efficace.

Une équipe de recherche internationale

- Adélie Lannoy (maintenant en post-doc à Toulouse) et Xavier De Bolle – UNamur, URBM – Belgique

- Marc Dieu et Patsy Renard - UNamur, URBC - Belgique

- Antonia García Fernández - Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU – Espagne

- Raquel Condez-Alvarez - Department of Microbiology and Parasitology, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), University of Navarra – Espagne

Les chercheurs remercient le FNRS et le WEL Research Institute pour le soutien dans cette recherche. Ils remercient aussi la plateforme « Spectrométrie de masse – MaSUN » et la plateforme technologie « Laboratoire de biosécurité niveau 3 – BL3 » de l’UNamur pour leurs équipements de pointe et leur expertise.

Xavier De Bolle - Mini CV

Xavier De Bolle a présenté son doctorat à l'UNamur (FUNDP à l'époque) en 1995. Après 4 années de post-doc, dont une à l'université d'Oxford, il rejoint l'URBM (Biologie, Sciences), où il anime un groupe de recherche. Il a encadré 25 thèses de doctorat (dont 4 en cours) et certain.e.s de ses ancien.ne.s thésard.e.s ont généré leur propre équipe de recherche (à l'UNamur, l'UCLouvain, la VUB).

Le Professeur Xavier De Bolle est membre de l’URBM au Département de biologie de la Faculté des sciences de l’Université de Namur. Il est membre de l’Institut de recherche en sciences de la vie « Namur Research Institute for Life Sciences – Narilis ».

Depuis juin 2024, il est également Investigateur du WEL Research Institute pour le programme Welbio-Health dans la thématique « Microbiologie et maladies infectieuses ».

Ce travail illustre l’expertise de pointe développée à l’UNamur en matière de microbiologie moléculaire, domaine dans lequel l’UNamur a décidé de s’investir en organisant depuis septembre 2019, un Master en microbiologie moléculaire. Il s’agit d’un master unique en Europe, entièrement dispensé en anglais, et ancré dans la recherche.

En savoir plus sur le sujet

- De nouveaux indices pour percer l’armure de Brucella (27/02/2023) - https://unamur.be/fr/newsroom/de-nouveaux-indices-pour-percer-larmure-de-brucella

- Alison Forrester et Xavier De Bolle, lauréats du dernier appel à projets FRFS-Welbio (23/07/2024) - https://unamur.be/fr/newsroom/laureats-dernier-appel-projets-frfs-welbio

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

Une équipe de chercheurs américains, avec l’aide de Frédérik De Laender, professeur au Département de biologie de l’UNamur, vient de publier dans la prestigieuse revue Nature. Leur étude décrit comment l’évolution des températures des cours d’eau et les introductions de poissons par l’humain peuvent modifier la biodiversité des rivières aux États-Unis.

En 2021, le professeur Frédérik De Laender a été contacté par des chercheurs américains pour contribuer à une étude sur l’évolution de la diversité aquatique des cours d’eau aux États-Unis. L’objectif : analyser son évolution et identifier les facteurs qui l’expliquent. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé des données collectées sur trente années, couvrant 389 espèces de poissons dans près de 3 000 rivières et ruisseaux.

« Il existait déjà de nombreuses données sur la diversité aquatique aux États-Unis, mais elles étaient dispersées, enregistrées dans des formats différents et produites selon des techniques et méthodologies variées », explique Frédérik De Laender. « Le défi a donc été de les harmoniser, afin de constituer un ensemble cohérent, capable de révéler des tendances sur plusieurs décennies et à l’échelle d’un continent. »

Les tendances observées

Dans cette étude intitulée « Diverging fish biodiversity trends in cold and warm rivers and streams » les chercheurs ont étudié 389 espèces de poissons dans 2 992 rivières et ruisseaux, entre 1993 et 2019. Les résultats montrent des évolutions contrastées selon la température de l’eau :

- Dans les eaux froides (< 15,4 °C), le nombre de poissons a chuté de 53 % et le nombre d’espèces de 32 %. Les petits poissons ont reculé, remplacés par des espèces plus grandes souvent introduites pour la pêche sportive.

- Dans les eaux chaudes (> 23,8 °C), à l’inverse, le nombre d’individus a augmenté de 70 % et la diversité de 16 %, avec une domination des petites espèces opportunistes.

- Les cours d’eau intermédiaires (15–24 °C) ont peu évolué.

Ces tendances montrent que les changements de température et les introductions de certaines espèces de poissons pour la pêche contribuent à transformer les communautés aquatiques locales.

La bonne nouvelle, c’est que nos résultats indiquent aussi que des actions de gestion ciblées, comme la restauration des cours d’eau, la limitation des introductions ou l’adaptation des pratiques de pêche, peuvent avoir un impact positif.

Frédérik De Laender – Mini CV

Frédérik De Laender est professeur au Département de biologie de l’Université de Namur, où il dirige le Laboratoire d’Écologie Environnementale des Écosystèmes (ECCOLOGY lab). Il est directeur de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et Évolutive (URBE) et également membre des Instituts Life-Earth-Environment (ILEE) et système complexes (naXys) de l’UNamur.

Frédérik De Laender est un écologiste communautaire théorique qui étudie les liens entre changements environnementaux, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Principalement axé sur la modélisation, il a également mené des expériences sur le plancton et contribué à des méta-analyses. Ses travaux portent notamment sur la stabilité écologique et la coexistence, afin de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent la composition des communautés.

La recherche au Département de biologie

Le Département de biologie, riche de ses professeurs permanents mène une recherche scientifique internationale de pointe. Celle-ci se répartit entre 5 unités de recherche abordant des thématiques variées de biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie moléculaire, de biologie environnementale et évolutive, de biologie végétale et de didactique.

Comprendre pour mieux protéger : un projet de recherche conjoint FNRS-FRQ novateur sur le béluga du Saint-Laurent

Comprendre pour mieux protéger : un projet de recherche conjoint FNRS-FRQ novateur sur le béluga du Saint-Laurent

Un projet déposé par le Laboratoire de Physiologie Évolutive et Adaptative (LEAP) du professeur Frédéric Silvestre de l’Université de Namur a été classé parmi les 6 meilleurs projets de recherche financés par le FNRS et le Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour une collaboration scientifique entre la Wallonie et le Québec. Le but ? Comprendre l'impact des activités humaines sur les bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent (ESL) à l’aide d’approches interdisciplinaires pour permettre d’améliorer les stratégies de conservation de cette espèce menacée.

Le béluga (Delphinapterus leucas) de l'estuaire du Saint-Laurent (ESL) au Québec (Canada) vit dans un écosystème marin fortement impacté par les activités humaines et ne montre aucun signe de rétablissement depuis plusieurs décennies. Aussi appelé baleine blanche ou dauphin blanc, le béluga a une espérance de vie aux alentours des 70 ans. On constate notamment des maladies infectieuses et une augmentation de la mortalité post-partum chez les femelles, mais les causes exactes restent indéterminées. Cependant, l'exposition aux contaminants serait l'une des causes de l'augmentation de la mortalité précoce observée ces dernières années.

Une des principales limites à l'évaluation de la santé des individus de cette population en relation avec l'exposition aux contaminants est l'absence de méthode permettant de déterminer l'âge des bélugas vivants de l'ESL.

Jusqu’ici, la méthode la plus fiable pour déterminer leur âge était de compter les stries de croissance à l’intérieur de leurs dents. Autant dire que cette technique ne s’applique qu’aux bélugas morts… L’expertise des chercheurs namurois du Laboratoire de Physiologie Évolutive et Adaptative (LEAP) du Professeur Frédéric Silvestre va permettre le développement ’une nouvelle « horloge épigénétique » et de l’utiliser pour estimer l'âge des bélugas vivants, ce qui permettra en fin de compte d'améliorer les stratégies de conservation afin d'aider cette population menacée à se rétablir.

Une horloge épigénétique pour déterminer l’âge des bélugas

Le projet s'intitule : « Une horloge épigénétique pour estimer l'âge des bélugas du Saint-Laurent et son impact sur l'accumulation de contaminants, le stress et la santé de cette population menacée ».

L’épigénétique, c’est l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. L’un des éléments «régulateurs» de l’expression des gènes st la méthylation: un groupement chimique qui vient se fixer à certains endroits sur le brin d’ADN pour favoriser ou limiter l’expression des gènes. Depuis quelques décennies, on a découvert que la méthylation changeait de manière prévisible au cours du vieillissement, selon un schéma qu’on nomme «horloge épigénétique». Une fois cette horloge établie pour une population d’individus donnée, il est donc possible de déduire l’âge d’un individu en cherchant la présence ou l’absence de méthylation sur l’ADN. Il suffit pour cela de quelques cellules, par exemple des cellules de peau.

L’équipe internationale et interdisciplinaire

Une équipe de scientifiques de haut niveau issus des deux régions est impliquée.

- Pr Frédéric Silvestre et Dr Alice Dennis – UNamur, Belgique

- Dr Krishna Das – ULiège, Belgique

- Dr Jonathan Verreault – Université du Québec à Montréal, Canada

- Dr Stéphane Lair – Université de Montréal, Canada

- Dr Magali Houde – Environnement et changement climatique Canada

- Dr Véronique Lesage – Pêche et océans Canada

- Dr Robert Michaud – Groupe de recherche et d’enseignement sur les mammifères marins (GREMM), Québec, Canada

L’expertise namuroise pour préserver la biodiversité

L’équipe de chercheurs validera cette nouvelle méthode et étudiera le lien avec l'accumulation de contaminants, le stress physiologique et la santé globale de cette population menacée, en comparant la population du ESL à une population plus saine de bélugas de l'Arctique canadien.

En résumé, cette recherche vise à mieux comprendre comment l'âge biologique, tel que mesuré par l'horloge épigénétique, influence la vulnérabilité des bélugas aux facteurs de stress environnementaux et à leur santé.

Ce projet abordera des questions de recherche fondamentales jamais explorées auparavant chez les bélugas,

Un nouveau doctorant rejoindra l’équipe namuroise, sous la direction de Frédéric Silvestre et travaillera en collaboration avec la chercheuse Justine Bélik sur la base de l'EpiClock qu’elle a développé pour le rivulus des mangroves.

Avecun projet sur le rivulus des mangroves en Floride et au Belize, et celui sur les populations de poissons et d'invertébrés dans les montagnes équatoriennes, il s'agit du troisième projet scientifique utilisant l’expertise des chercheurs namurois en épigénétique écologique chez les animaux sauvages pour aider à préserver la biodiversité.

FNRS – La liberté de chercher

Recherche collaborative F.R.S.-FNRS – FRQ (Fédération Wallonie-Bruxelles – Québec)

Le F.R.S.-FNRS a lancé des appels PINT-Bilat-P pour des projets de recherche bilatéraux avec le Fonds de Recherche du Québec. Ces appels s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de développer des partenariats stratégiques. Ce programme bilatéral de recherche a pour but de créer un effet de levier pour l’excellence scientifique et d’amener les chercheurs et chercheuses de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Québec à développer des projets de recherche conjoints novateurs.

Une publication prestigieuse pour une équipe de recherche internationale en microbiologie

Une publication prestigieuse pour une équipe de recherche internationale en microbiologie

L'équipe du professeur Xavier De Bolle vient de publier dans la prestigieuse revue EMBO Journal du groupe Springer Nature. Sa découverte ? Un canal de transport à lipides au travers de la membrane cellulaire de Brucella, cette bactérie responsable de la Brucellose chez les bovins. Cette trouvaille pourrait être exploitée notamment pour générer des souches atténuées de la bactérie, processus utilisé dans la fabrication des vaccins.

L’étude de la bactérie Brucella est l’un des domaines de la microbiologie dans laquelle les équipes de chercheurs de l’UNamur se sont spécialisées depuis plus de vingt ans. Cette bactérie pathogène qui infecte le bétail est à l’origine de la Brucellose, une maladie transmissible à l’homme par la consommation de produits laitiers non pasteurisés, par contact avec des tissus animaux infectés ou encore par inhalation. Elle figure parmi les zoonoses les plus répandues au monde.

Un catalogue de faiblesses

Au fil de ces années de recherche, l’équipe du professeur Xavier De Bolle, Professeur au Département de biologie, membre de l'Unité de Recherche en Biologie des Microorganismes (URBM) de l’Université de Namur et investigateur au sein du WEL Research Institute, a pu établir une sorte de « catalogue » des faiblesses de Brucella.

Des bactéries, il en existe des millions d’espèces. Impossible donc de les étudier au cas par cas. Mais elles ont des comportements et des fonctionnements similaires et c’est pourquoi une bactérie spécifique est considérée comme le modèle : il s’agit d’Escherichia coli, une bactérie intestinale des organismes à sang chaud. Découverte en 1885, elle a fait l’objet de nombreuses études et est donc devenue une référence dans la littérature scientifique.

Une bactérie comme E. coli ou Brucella, c’est comme un oignon avec seulement deux couches (les membranes interne et externe) et un élément central (le cytoplasme) dans lequel l’organisme fabrique tout ce dont il a besoin. Il exporte aussi des éléments vers l’extérieur, notamment des lipides. Mais ces processus sont encore très méconnus, même chez E. coli. Ils constituent cependant une brèche intéressante à exploiter pour atteindre le cœur de bactéries pathogènes.

Les mutants ouvrent la voie

Au cours de cette recherche, qui combinait bactériologie et génétique, les chercheurs ont développé une technologie qui permet de provoquer des mutations de la bactérie Brucella mais aussi de savoir où ces mutations se situent. Ils ont réussi à fabriquer un mutant qui leur a montré la voie vers un véritable « tunnel à lipides », un passage entre les membranes interne et externe de la bactérie.

Cela donne des renseignements précieux sur une nouvelle faiblesse du pathogène et donc, fournit des informations pour mieux le combattre.

Notre recherche, financée par le FNRS et le WEL Research Institute, est fondamentale. Bien sûr, nous sommes très en amont du stade du développement de processus appliqués. Mais nous faisons ici un pas de plus pour percer les secrets de l’armure de Brucella pour, un jour, pouvoir espérer contrôler la maladie grâce à un vaccin efficace.

Une équipe de recherche internationale

- Adélie Lannoy (maintenant en post-doc à Toulouse) et Xavier De Bolle – UNamur, URBM – Belgique

- Marc Dieu et Patsy Renard - UNamur, URBC - Belgique

- Antonia García Fernández - Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU – Espagne

- Raquel Condez-Alvarez - Department of Microbiology and Parasitology, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), University of Navarra – Espagne

Les chercheurs remercient le FNRS et le WEL Research Institute pour le soutien dans cette recherche. Ils remercient aussi la plateforme « Spectrométrie de masse – MaSUN » et la plateforme technologie « Laboratoire de biosécurité niveau 3 – BL3 » de l’UNamur pour leurs équipements de pointe et leur expertise.

Xavier De Bolle - Mini CV

Xavier De Bolle a présenté son doctorat à l'UNamur (FUNDP à l'époque) en 1995. Après 4 années de post-doc, dont une à l'université d'Oxford, il rejoint l'URBM (Biologie, Sciences), où il anime un groupe de recherche. Il a encadré 25 thèses de doctorat (dont 4 en cours) et certain.e.s de ses ancien.ne.s thésard.e.s ont généré leur propre équipe de recherche (à l'UNamur, l'UCLouvain, la VUB).

Le Professeur Xavier De Bolle est membre de l’URBM au Département de biologie de la Faculté des sciences de l’Université de Namur. Il est membre de l’Institut de recherche en sciences de la vie « Namur Research Institute for Life Sciences – Narilis ».

Depuis juin 2024, il est également Investigateur du WEL Research Institute pour le programme Welbio-Health dans la thématique « Microbiologie et maladies infectieuses ».

Ce travail illustre l’expertise de pointe développée à l’UNamur en matière de microbiologie moléculaire, domaine dans lequel l’UNamur a décidé de s’investir en organisant depuis septembre 2019, un Master en microbiologie moléculaire. Il s’agit d’un master unique en Europe, entièrement dispensé en anglais, et ancré dans la recherche.

En savoir plus sur le sujet

- De nouveaux indices pour percer l’armure de Brucella (27/02/2023) - https://unamur.be/fr/newsroom/de-nouveaux-indices-pour-percer-larmure-de-brucella

- Alison Forrester et Xavier De Bolle, lauréats du dernier appel à projets FRFS-Welbio (23/07/2024) - https://unamur.be/fr/newsroom/laureats-dernier-appel-projets-frfs-welbio

Événements

MDAH 2026 conference

15th International Symposium on Marek’s Disease and Avian Herpesviruses.

Every two years, the International Symposium on Marek's Disease and Avian Herpesviruses (MDAH) brings together researchers from around the world to exchange the latest insights on poultry viral diseases — covering their biology, evolution, control strategies, and epidemiology. Attendees include PhD students, postdocs and researchers representing academia, government, and commercial organizations from North and South America, Europe, Asia, the Middle East, Australia, and Africa.

Deadlines

- Opening of abstract submissions and registrations: 20.11.2025

- Deadline for abstract submissions: 20.01.2026

- Early bird registration deadline: 01.03.2026

- Pre-reserved hotel rooms for symposium participants until: 01.03.2026

Fish Physiology in support of Sustainable Aquaculture

Save the date !

Deadlines

- Opening of abstract submissions and registrations: 15 September 2025

- Deadline to submit indicative title and summary: 30 November 2025

- Deadline for final abstract submissions: 01 May 2026

- Early bird registration deadline: 01 March 2026