Explorer la Terre et son passé pour y préparer un avenir durable.

Les géologues interrogent les roches et les paysages afin de dévoiler les processus dynamiques qui façonnent notre milieu naturel. Pourquoi la Terre est-elle unique dans notre système solaire ? Comment la vie s’y est développée ? Quelle est l’étendue de la diversité des roches et minéraux qui la compose ? Où trouver les métaux nécessaires au développement technologique et durable ? Comment gérer, protéger et assainir nos sols et eaux souterraines ? Du terrain au laboratoire, la géologie permet de répondre à ces questions variées par une approche interdisciplinaire alliant sciences exactes et naturelles.

En savoir plus sur le Département de géologie

De nos jours, le géologue joue un rôle essentiel dans la transition énergétique. Il identifie et permet l’extraction de métaux et d'autres ressources cruciales à l’établissement des énergies durables. Grâce à sa compréhension des interactions entre le sous-sol et l’environnement, il contribue à l’aménagement du territoire et à l’implantation de nouvelles infrastructures et constructions.

A l’ère de l’exploration spatiale, le géologue compare aussi la Terre aux autres planètes de notre système solaire pour mieux comprendre les spécificités de notre planète « vivante ». Ces thématiques actuelles sont au centre de nos activités de recherche et continuent de diversifier les possibilités de débouchés qui s’offrent à nos diplômés.

Les roches spectaculaires sculptées par la Meuse et ses affluents dans la région de Namur captivent les géologues européens depuis plus de deux siècles. Elles permettent d'illustrer les grands processus géologiques tout en retraçant l'évolution de notre région au cours de centaines de millions d'années. Elles abritent aussi de nombreuses carrières qui continuent d’alimenter notre industrie et économie locale.

À la une

Actualités

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

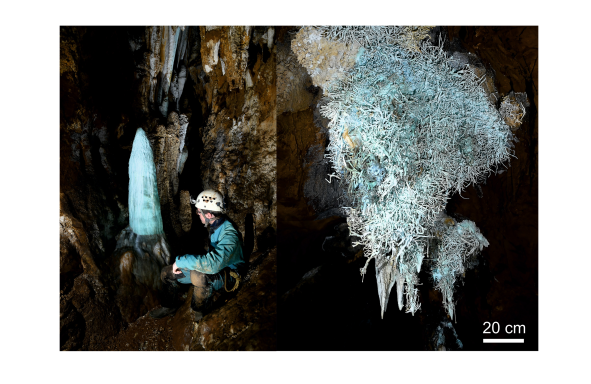

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

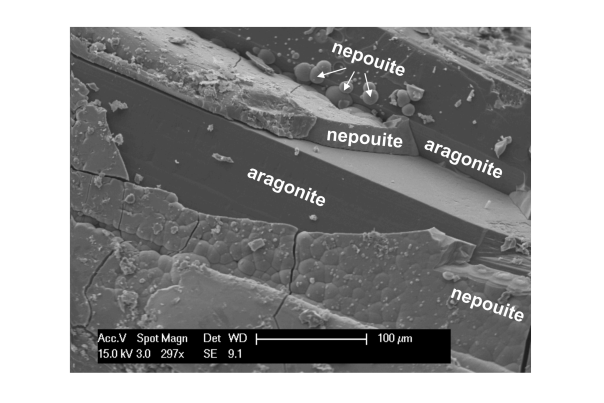

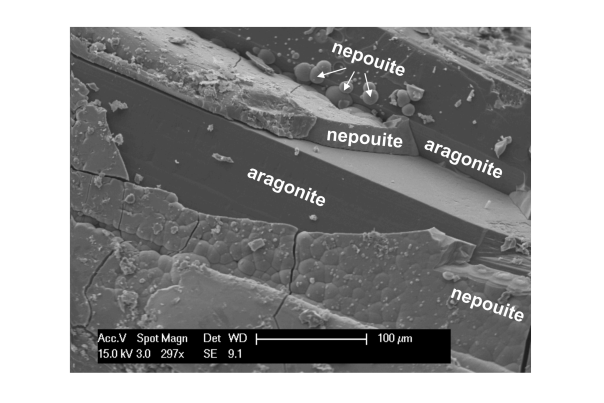

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

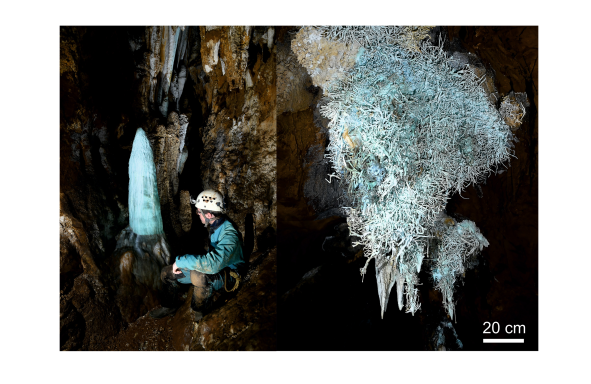

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

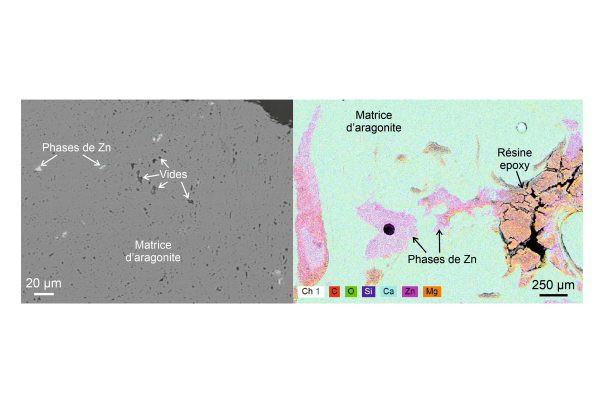

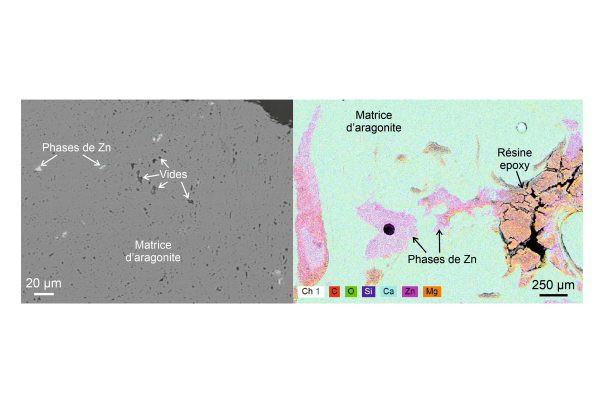

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

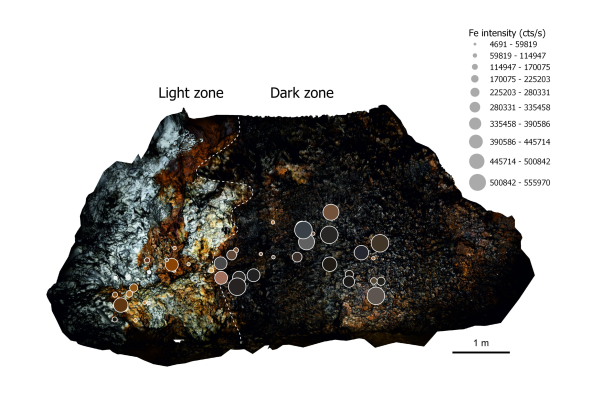

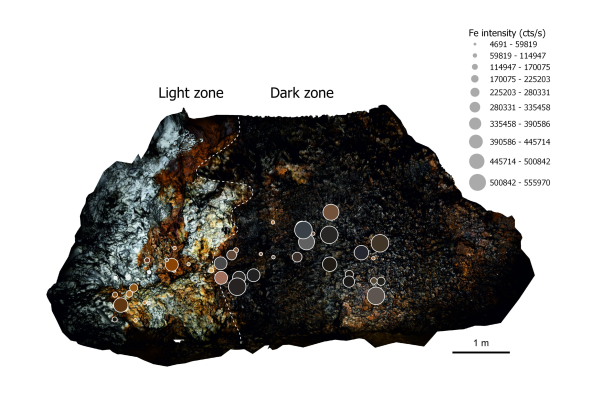

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

Perturbations climatiques : les fossiles nous parlent du passé pour mieux appréhender le futur

Perturbations climatiques : les fossiles nous parlent du passé pour mieux appréhender le futur

Aujourd’hui, notre planète subit des changements climatiques majeurs. Face notamment à l’augmentation des températures, il n’est pas facile de prédire comment les faunes et flores vont réagir et s’adapter dans des écosystèmes perturbés. Une recherche internationale, à laquelle participe l’équipe du Professeur Johan Yans (Département de géologie et Institut ILEE), a trouvé des éléments de réponse dans les fossiles, mémoires de l’évolution darwinienne depuis des millions d’années. Explications.

Photo : Site de fouilles à Albas, Massif des Corbières (France) © Gaëtan Rochez (UNamur)

Les prédictions actuelles en matière d’évolution de la biodiversité face aux changements climatiques sont basées sur des modèles et scénarios issus d’études multidisciplinaires. Un article vient d’être publié dans la prestigieuse revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), alimentant ces scénarios. L’idée originale des chercheurs ? Envisager une analogie entre la biodiversité du passé et celle du futur.

Pour comprendre, il faut remonter 56 millions d’années en arrière, à la transition entre le Paléocène et l’Éocène, période caractérisée par un intense réchauffement de la planète (nommé Paleocene-Eocene Thermal Maximum – ou PETM). Les paléoclimatologues considèrent que cette période est un analogue géologique du réchauffement actuel par son amplitude (augmentation de 5 à 8 °C) et par sa cause (un largage massif de CO₂ dans l’atmosphère, semblable à ce que nous connaissons aujourd’hui).

À cette époque, le réchauffement climatique a généré des perturbations majeures sur la faune. Ce changement du climat, bien qu’il ait été 10 à 100 fois plus lent que celui que nous subissons aujourd’hui, a coïncidé avec l’apparition des mammifères placentaires « modernes » (dont les humains font partie), mais aussi des artiodactyles (ruminants, chèvres…), périssodactyles (chevaux, rhinocéros…), chauves-souris, rongeurs, etc. Les perturbations climatiques intenses et rapides génèrent en effet des stress majeurs sur les écosystèmes : les organismes tentent de s’adapter, certains disparaissent car incapables de faire face à ces intenses modifications environnementales, tandis que d’autres se développent ou évoluent. Ce scénario était déjà bien connu…

Mais quelques milliers d’années avant le PETM, un autre épisode de réchauffement, nommé Pre-Onset Event (ou POE), est enregistré. Il est moins intense (+2 °C) que le PETM, et ressemble davantage aux perturbations climatiques actuelles, ce qui a conduit les chercheurs à investiguer ses impacts sur les faunes.

Photo : A la recherche de fossiles par les collègues paléontologues de l’Université de Montpellier © ISEM

Les fossiles parlent

Des recherches de terrain ont été menées dans le Massif des Corbières, au sud de la France : les couches géologiques représentatives de cette période y sont nombreuses et épaisses. Grâce à la géochimie isotopique du carbone, les chercheurs namurois ont pu dater ces couches avec grande précision, permettant de détailler l’évolution des fossiles dans le temps.

Les fossiles ainsi découverts ont livré leur mémoire. Et cela remet en question les scénarios préalablement établis sur deux aspects essentiels :

- Les espèces ont évolué rapidement dès le POE, événement climatique semblable aux perturbations actuelles.

- Alors que les chercheurs pensaient que les faunes européennes étaient composées d’espèces endémiques cantonnées à l’Europe, ils ont découvert que ces animaux archaïques côtoyaient aussi des espèces plus modernes, comme des marsupiaux ou des rongeurs, ayant probablement migré d’Amérique du Nord lors du POE.

Photo : Fossiles de mammifères découverts à Albas conservés dans de petits tubes de verre. Il s’agit ici de dents minuscules d’un petit mammifère « archaïque » nommé Paschatherium. © Rodolphe Tabuce

Ainsi donc, lors du POE, les espèces ont migré d’un continent à l’autre… Mais comment est-ce possible ? On pensait qu’à l’époque, le continent européen était relativement isolé des autres par des mers peu profondes. En réalité, à la suite du réchauffement climatique, de vastes étendues de forêts recouvraient les hautes latitudes (actuel nord du Groenland, Scandinavie et détroit de Béring en Sibérie), servant de « ponts terrestres naturels » pour les faunes forestières ! Les perturbations climatiques ont donc modifié la flore, qui a elle-même servi de passage entre continents pour des faunes « modernes », elles aussi en plein bouleversement.

Les perturbations climatiques du POE, semblables à celles enregistrées aujourd’hui, ont donc drastiquement influencé les faunes, notamment en facilitant des migrations intercontinentales.

L’impact de ces événements déterminants durant le POE offre de nouvelles pistes de réflexion et d’étude sur l’avenir de la biodiversité dans le contexte du réchauffement climatique actuel et futur.

L'équipe du projet

« EDENs : Life during past super-warm climate events: Evolutionary Dynamics of Early EoceNe mammals from Southwestern France » est un projet multidisciplinaire et international auquel participent Johan Yans, Jean-Yves Storme et Gaëtan Rochez (Département de géologie et Institut ILEE de l'UNamur) depuis 3 ans. Cette recherche réunit les expertises de différents partenaires :

- L’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM), Rodolphe Tabuce et Fabrice Lihoreau,

- Géosciences Montpellier, Flavia Girard et Gregory Ballas.

Il est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-France). Elle a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société.

On en parle dans les médias

Le développement durable à l'UNamur

L’université, dans ses missions, se doit d’être exemplaire en matière de Développement Durable en concordance avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

En matière de formation, outre les cours intégrant les ODD, l’Université de Namur propose le Certificat d’université de formation complémentaire en Développement Durable. A destination des membres d'organisations, administrations, entreprises, écoles, etc. concernés ou simplement intéressés par les implications et les enjeux du développement durable, il a pour objectif de proposer une information aussi réfléchie et diversifiée que possible afin d'amener chaque participant à mieux positionner, dans son cadre professionnel, les problématiques liées au développement durable qui le concernent plus directement.

En matière de recherche, les chercheurs travaillent à travers 11 instituts de recherche interdisciplinaires. L’équipe de Johan Yans est active au sein de l’Institut ILEE - Institute of Life, Earth and Environment – et cette recherche est un axe des activités consacrées au Développement Durable à l’UNamur.

Un four pour reproduire des processus magmatiques des roches de Mars

Un four pour reproduire des processus magmatiques des roches de Mars

Max Collinet, professeur de géologie à la Faculté des sciences et chercheur au sein de l’Institute of Life, Earth and Environment (ILEE), vient d’obtenir un financement équipement (EQP) du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.

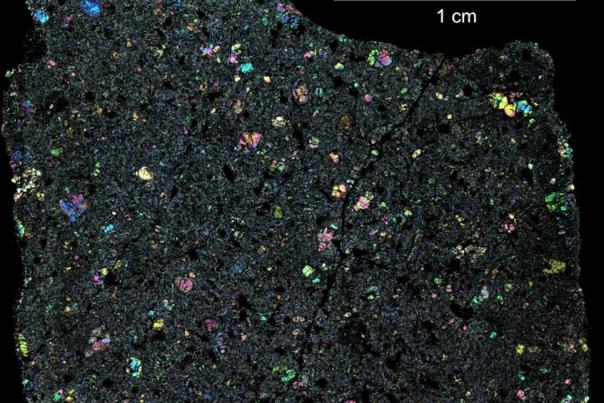

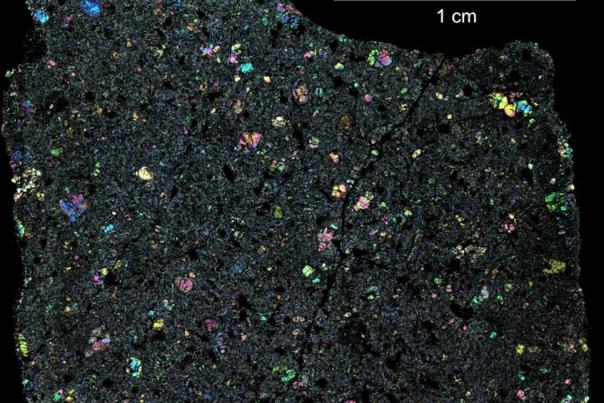

Les roches qui composent la croûte des planètes présentent une grande diversité de compositions chimiques et minéralogiques. Ces roches proviennent pour la plupart du refroidissement lent de magmas issus de la fusion d’autres roches situées plus en profondeur (ce que l’on nomme le manteau).

Entre leur source et la surface, les magmas subissent des transformations continues, car des cristaux se forment et se séparent, modifiant progressivement leur composition. Il est théoriquement possible d’utiliser les roches de surface pour en déduire la composition de l’intérieur des planètes. Cela nécessite cependant une compréhension détaillée des processus magmatiques, qui peuvent être partiellement reproduits en laboratoire.

Le financement obtenu sera utilisé pour acquérir un four capable d’atteindre des températures allant jusqu’à 1600 °C, afin d’étudier les équilibres chimiques entre les magmas et les différents cristaux qui s’y forment.

Deux objectifs

Le premier objectif est de contraindre les processus magmatiques à l’origine de roches vieilles de plus de 3,5 milliards d’années, analysées par le rover Perseverance sur Mars. Cela devrait permettre d’identifier la nature des roches du manteau en profondeur mais aussi de mieux comprendre comment la croûte martienne, dans son ensemble, s’est formée.

Le second objectif est d’étudier des processus magmatiques encore plus anciens, actifs il y a plus de 4,5 milliards d’années, à une époque où les planètes étaient toujours en cours de formation et n’avaient pas encore atteint leur taille finale. À cette époque, le système solaire était peuplé de petites planètes miniatures, les planétésimaux, dont la très grande majorité a été incorporée par les planètes, alors en pleine croissance. Certains fragments de ces planétésimaux ont survécu et forment ce que l’on appelle aujourd’hui les astéroïdes.

Nous pouvons également étudier les météorites provenant de ces planétésimaux et reproduire les processus magmatiques qui en sont à l’origine, afin de comprendre pourquoi les planètes du système solaire sont couvertes de roches aux compositions si variées.

Max Collinet - Mini CV

Max Collinet a rejoint l’Université de Namur en septembre 2023. Il apporte une expertise unique en pétrologie magmatique et géologie planétaire. Ayant exploré les roches martiennes à travers l'étude de météorites, il a également examiné les météorites d'astéroïdes au MIT de Boston. À l’UNamur, il a l'ambition de développer un laboratoire de pétrologie expérimentale et de collaborer avec des physiciens.

Engagé dans le programme UNIVERSEH, Max Collinet se positionne comme une figure clé dans le domaine géologique et spatial.

Pour aller plus loin, lire notre article précédent : Comprendre les roches de Mars tombées sur la Terre : portrait d’un géologue avec la tête dans les étoiles

L’institut ILEE - Institute of Life, Earth and Environment

L'Institut de la Vie, de la Terre et de l'Environnement de l'Université de Namur réunit une équipe d'experts issus de divers horizons et disciplines pour travailler en collaboration en utilisant des technologies innovantes et des méthodes scientifiques rigoureuses afin d'apporter des contributions significatives au domaine des sciences de l'environnement. Les chercheurs collaborent dans des recherches interdisciplinaires autour de 5 domaines de recherche.

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Le spatial, entre rêve et enjeu stratégique

Le spatial, entre rêve et enjeu stratégique

L’espace est devenu le lieu d’importants enjeux économiques et stratégiques. Membre de l’Alliance européenne UNIVERSEH, l’UNamur explore cette thématique spatiale dans ses différents départements, de la physique à la géologie, en passant par les mathématiques, l’informatique ou la philosophie. Sans oublier de s’adresser au grand public, que les étoiles font toujours rêver...

Il suffit d’une nuit à la belle étoile pour replonger dans les questionnements sans fin de l’enfance : sommes-nous seuls dans l’Univers ? Peut-on remonter le temps ? L’espace a-t-il une limite ? Et qu’y a-t-il au-delà de cette limite ? « Aujourd’hui, on sait que les étoiles autour de nous sont réparties sur un espace très grand et que nous faisons partie de la banlieue d’une galaxie parmi tant d’autres », explique Eve-Aline Dubois, mathématicienne de formation et chercheuse au Département de sciences, philosophies et sociétés de l’UNamur. « Mais c’est une prise de conscience récente, qui marque les débuts de la cosmologie comme science, datant plus ou moins des années 1920. » Parce qu’elle considère l’Univers dans son ensemble, la cosmologie opère en réalité un « énorme zoom arrière » par rapport à l’astronomie conventionnelle. « À l’échelle de la cosmologie, une galaxie est un point », résume la chercheuse.

La cosmologie, une science récente

En travaillant sur l’histoire de la cosmologie, Eve-Aline Dubois a été interpellée par le fait que de nombreuses théories relatives à l’espace étaient motivées par des positions qui n’avaient rien de scientifique, mais qui étaient plutôt d’ordre métaphysique ou philosophique. « Par exemple, Einstein était persuadé que l’Univers devait être statique, raison pour laquelle il a mis dans ses équations de quoi rendre l’Univers statique », illustre-t-elle.

Un constat qui l’a menée à s’intéresser à la notion d’infini à la fin du Moyen-âge et au début de la Renaissance. « À l’époque, l’infini était considéré comme un attribut de Dieu : c’était donc plutôt une question théologique, avant que le débat ne glisse vers des considérations davantage scientifiques et philosophiques. Et ce n’est qu’à fin du 19e et au début du 20e siècle que la notion d’infini a été correctement mathématisée. » Un infini qui peut être envisagé à la fois dans sa dimension temporelle et dans sa dimension spatiale. « Peut-on remonter à l’infini dans le passé et est-ce que l’Univers a un futur infini ? Avec le Big Bang, cette théorie tombe à l’eau puisqu’il y aurait un début... Mais aussi : est-ce que l’Univers a une frontière ou est-ce que c’est comme la surface d’une sphère qui, si on la parcourait, donnerait l’impression de ne jamais arriver au bout ? »

L’espace comme ressource

S’il intéresse la philosophie des sciences, l’espace est aussi au cœur d’enjeux économiques et géopolitiques très concrets. Grâce aux mathématiques appliquées, Jérôme Daquin, chargé de cours au Département de mathématiques de l’UNamur, cherche à mieux comprendre comment se comportent les satellites et les débris spatiaux qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. « À terme, l’objectif est de pouvoir guider les décisions politiques ou législatives permettant de préserver l’espace, qui est de plus en plus considéré comme une ressource, au même titre que les autres ressources naturelles », explique-t-il. Aujourd’hui, l’espace n’a en effet jamais été autant peuplé de satellites, parfois envoyés en escadrons, notamment pour les besoins relatifs aux nouvelles technologies et à l’Internet à haut débit. Mais parallèlement, l’environnement spatial est encombré de plusieurs millions d'objets devenus inutiles et hors de contrôle. « Ces débris spatiaux ont différentes sources », détaille Jérôme Daquin.

« Ils peuvent provenir de lancement de fusées, de collisions, d’explosion de matériel érodé, de destruction volontaire par tirs missiles... Ils font par ailleurs courir des risques de différentes natures, soit en orbite ou au sol. Des voix de la communauté s’élèvent aussi pour alerter que, au rythme où vont les choses et sans changement majeur, on ne pourra plus accéder et utiliser cette ressource spatiale. »

Grâce à la théorie des systèmes dynamiques et au champ dit de la « complexité », Jérôme Daquin essaie donc de comprendre comment les objets spatiaux se comportent sur de grandes échelles de temps, afin de proposer des scénarios pérennes. « Ces scénarios permettent par exemple d’envisager de placer un satellite sur telle orbite dont on sait qu’elle ne se déformera pas avec le temps. » Car aujourd’hui la question des débris spatiaux est devenue centrale non seulement pour certains opérateurs privés, mais aussi pour les pouvoirs publics et en particulier pour le secteur de la défense. « L’espace a toujours été un lieu d’influence stratégique », rappelle Jérôme Daquin. « Pour les armées, en avoir une bonne connaissance est toujours très intéressant. » Aujourd’hui, il existe d’ailleurs une synergie entre les acteurs universitaires et les acteurs privés concernant la production de données relatives à l’environnement spatial. « Il y a quinze ans, ça n’existait pas, mais aujourd’hui, de plus en plus de sociétés produisent leur propre catalogage. »

Des jumeaux numériques

Si l’espace est une ressource essentielle pour le secteur des nouvelles technologies, l’informatique et l’intelligence artificielle (IA) permettent en retour de mieux comprendre les énigmes qu’il abrite encore. L’équipe de Benoît Frenay, professeur à la Faculté d’informatique de l’UNamur, collabore par exemple au projet VAMOS, qui étudie l’atmosphère de Vénus.

« Nous aidons les scientifiques à analyser les données récoltées grâce aux sondes envoyées dans l’espace, mais aussi à compléter ces données quand elles sont manquantes. » L’apport de l’IA au domaine spatial ne s’arrête d’ailleurs pas là. « Nous pouvons aussi aider les scientifiques à modéliser les phénomènes spatiaux, comme les planètes extrasolaires, les éruptions solaires », détaille Benoît Frenay.

« Cela permet de travailler non pas directement sur un système de planètes lointaines par exemple, mais sur son "jumeau numérique" qu’on aura construit à partir de données. Car si on ne peut pas envisager de modifier une étoile et ses planètes, en informatique, c’est possible ! On peut tout à fait modifier un système solaire numérique et observer par exemple ce qui se passerait si une des planètes était un peu plus grosse... Enfin, on peut aider les missions elles-mêmes, en embarquant dans la sonde des techniques IA. »

Géologue spécialisé dans l’étude des magmas à l’UNamur, Max Collinet collabore lui aussi à certaines missions spatiales. « Les magmas sont évidemment liés à la volcanologie, mais à plus grande échelle, ils informent aussi quant à la formation des roches sur terre, mais aussi sur les autres planètes. La question, c’est aussi de savoir comment ces magmas ont pu influencer la composition de l’atmosphère de ces planètes ».

En participant à analyser la composition physique et minéralogique des roches à la surface de Mars ou de Vénus, la géologie permet ainsi de mieux comprendre les conditions nécessaires à l’apparition à la vie et pourquoi, précise Max Collinet, cette vie s’est plutôt développée sur la terre, « notre planète préférée » ...

L’Alliance UNIVERSEH

Fin 2022, l'UNamur a rejoint l'Alliance européenne UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity) axée sur la thématique de l’espace, avec comme objectif de relever les défis sociétaux et environnementaux relatifs à la politique spatiale européenne. Cette Alliance s’inscrit dans l’initiative des Alliances européennes lancées en 2017 par Emmanuel Macron. « Une alliance européenne, c’est un réseau d’universités qui se mettent ensemble de manière volontaire avec comme objectif de construire un campus international et faciliter ainsi le développement de parcours internationaux intégrés accessibles à différents profils d’apprenants », explique Isabella Fontana, directrice du service des relations internationales à l’UNamur. « Cela implique une grande ouverture pour les étudiants qui peuvent choisir des parcours innovants et reconnus au niveau européen, mais aussi pour les enseignants, qui peuvent collaborer dans un contexte propice aux interactions transfrontalières, transdisciplinaires et en dialogue avec les écosystèmes régionaux. »

Travailler en réseau

Les alliances peuvent être soit transversales soit thématiques, comme c’est le cas de l’alliance UNIVERSEH. « Le cas de la Belgique est assez particulier puisque toutes les universités faisaient déjà partie d’une alliance en 2022, à l’exception de l’UNamur. Il y avait donc un enjeu stratégique particulier pour notre université à intégrer à son tour une alliance », poursuit Isabella Fontana. En rejoignant les six autres partenaires de l’alliance – dont l’Université de Toulouse, leader européen dans le domaine du spatial –, l’UNamur peut désormais prétendre à de nouvelles opportunités en termes de collaborations internationales, d’enseignement et de recherche. « L’une des forces de l’UNamur par rapport au spatial, c’est le volet médiation scientifique et éducation », détaille Isabella Fontana. « Cela dit, l’objectif de l’Alliance, c’est surtout de pouvoir travailler en réseau, d’alimenter le processus de conscientisation de l’importance du réseau surtout dans le domaine de l’enseignement et plus généralement du développement économique. À l’UNamur, nous avons par exemple consacré une partie du budget à des séjours pour les membres du personnel académique et scientifique qui souhaitent développer des collaborations notamment au niveau de l’enseignement avec les universités partenaire, des collaborations qui, bien évidemment, ont le potentiel d’avoir des retombées aussi sur la recherche. »

Assemblée Générale d’UNIVERSEH à l'UNamur

Du 18 au 20 novembre, l'Université de Namur a eu l'honneur d'accueillir des scientifiques, des académiques, des étudiants et du personnel universitaire de toute l'Europe pour le « General meeting » de l'alliance UNIVERSEH.

« L’UNamur a rejoint relativement récemment l’Alliance. Organiser et accueillir l’assemblée générale était une façon de montrer et démontrer notre investissement dans ce projet. C’était aussi l’occasion de faire connaitre Namur et son écosystème », souligne Annick Castiaux, Rectrice de l’UNamur. Objectif principal de l’assemblée générale : réunir l’ensemble des partenaires et des personnes impliquées dans la réalisation du projet afin d’échanger sur les avancées et les difficultés du projet, mais également de constituer des équipes solides et solidaires et d’encourager l’esprit d’équipe. Des réunions de travail, des ateliers thématiques et moments d’échanges collectifs avaient lieu tout au long de ces trois journées.

En savoir plus sur UNIVERSEH

L’espace fait toujours rêver

Domaine complexe relevant à la fois des sciences « dures », mais aussi des sciences humaines et notamment de la philosophie des sciences, le spatial est par ailleurs très présent dans la littérature et le cinéma. Ce qui en fait une « thématique parfaite pour la vulgarisation », selon Maxime Dussong, chargé de communication et d’événements au Confluent des Savoirs, le service de vulgarisation de la recherche de l’UNamur. « Dans la culture, l’espace est partout. C’est une porte d’entrée intéressante même s’il faut aussi casser les stéréotypes. Et rappeler que le spatial, ce n’est pas que les astronautes... ». C’est notamment l’objectif du Printemps des Sciences, une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles à laquelle participe activement l’UNamur. « À travers cet événement, nous rappelons que la thématique de l’espace se décline dans tous les métiers STEM (science, technology, engineering, and mathematics). À cette occasion, nous organisons aussi des visites de l’Observatoire astronomique Antoine Thomas de l’UNamur, qui rencontrent toujours un énorme succès. Elles permettent au public d’y découvrir les différents instruments utilisés, mais aussi, si la météo le permet, d’observer le ciel... »

Événement dédié, la Space week organisée à l’UNamur (la dernière édition s’est tenue en octobre 2024) permet quant à elle aux écoles et au grand public de se frotter très directement au frisson du spatial à travers la rencontre d’astronautes. « Nous avons eu la chance d’avoir encore cette année la participation de Dirk Frimout, que tout le monde connaît, même les enfants de cinquième primaire...», raconte Maxime Dussong. Cet événement propose aussi des ateliers thématiques, par exemple sur les constellations, l’occasion de « faire le lien entre légendes et sciences » et de « rappeler aux plus jeunes la distinction entre sciences et croyances », illustre Maxime Dussong.

Enfin, l’UNamur collabore à différents projets artistiques autour du spatial, comme « Stellar Scape », une exposition du Pavillon – situé sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur – qui réunit jusqu’en janvier 2025 des œuvres conçues par des artistes et des chercheurs. « C’est un bel exemple de collaboration, qui permet aux personnes peu enclines aux thématiques scientifiques de s’y intéresser via l’art… et inversement ! ». Mentionnons encore l’existence à l’UNamur de Kap to UNIVERSEH, un kot-à-projet sur la thématique de l’espace, qui réunit des étudiants de tous horizons : scientifiques, historiens, philosophes... Une expérience transdisciplinaire et cosmique !

Cet article est tiré de la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

Perturbations climatiques : les fossiles nous parlent du passé pour mieux appréhender le futur

Perturbations climatiques : les fossiles nous parlent du passé pour mieux appréhender le futur

Aujourd’hui, notre planète subit des changements climatiques majeurs. Face notamment à l’augmentation des températures, il n’est pas facile de prédire comment les faunes et flores vont réagir et s’adapter dans des écosystèmes perturbés. Une recherche internationale, à laquelle participe l’équipe du Professeur Johan Yans (Département de géologie et Institut ILEE), a trouvé des éléments de réponse dans les fossiles, mémoires de l’évolution darwinienne depuis des millions d’années. Explications.

Photo : Site de fouilles à Albas, Massif des Corbières (France) © Gaëtan Rochez (UNamur)

Les prédictions actuelles en matière d’évolution de la biodiversité face aux changements climatiques sont basées sur des modèles et scénarios issus d’études multidisciplinaires. Un article vient d’être publié dans la prestigieuse revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), alimentant ces scénarios. L’idée originale des chercheurs ? Envisager une analogie entre la biodiversité du passé et celle du futur.

Pour comprendre, il faut remonter 56 millions d’années en arrière, à la transition entre le Paléocène et l’Éocène, période caractérisée par un intense réchauffement de la planète (nommé Paleocene-Eocene Thermal Maximum – ou PETM). Les paléoclimatologues considèrent que cette période est un analogue géologique du réchauffement actuel par son amplitude (augmentation de 5 à 8 °C) et par sa cause (un largage massif de CO₂ dans l’atmosphère, semblable à ce que nous connaissons aujourd’hui).

À cette époque, le réchauffement climatique a généré des perturbations majeures sur la faune. Ce changement du climat, bien qu’il ait été 10 à 100 fois plus lent que celui que nous subissons aujourd’hui, a coïncidé avec l’apparition des mammifères placentaires « modernes » (dont les humains font partie), mais aussi des artiodactyles (ruminants, chèvres…), périssodactyles (chevaux, rhinocéros…), chauves-souris, rongeurs, etc. Les perturbations climatiques intenses et rapides génèrent en effet des stress majeurs sur les écosystèmes : les organismes tentent de s’adapter, certains disparaissent car incapables de faire face à ces intenses modifications environnementales, tandis que d’autres se développent ou évoluent. Ce scénario était déjà bien connu…

Mais quelques milliers d’années avant le PETM, un autre épisode de réchauffement, nommé Pre-Onset Event (ou POE), est enregistré. Il est moins intense (+2 °C) que le PETM, et ressemble davantage aux perturbations climatiques actuelles, ce qui a conduit les chercheurs à investiguer ses impacts sur les faunes.

Photo : A la recherche de fossiles par les collègues paléontologues de l’Université de Montpellier © ISEM

Les fossiles parlent

Des recherches de terrain ont été menées dans le Massif des Corbières, au sud de la France : les couches géologiques représentatives de cette période y sont nombreuses et épaisses. Grâce à la géochimie isotopique du carbone, les chercheurs namurois ont pu dater ces couches avec grande précision, permettant de détailler l’évolution des fossiles dans le temps.

Les fossiles ainsi découverts ont livré leur mémoire. Et cela remet en question les scénarios préalablement établis sur deux aspects essentiels :

- Les espèces ont évolué rapidement dès le POE, événement climatique semblable aux perturbations actuelles.

- Alors que les chercheurs pensaient que les faunes européennes étaient composées d’espèces endémiques cantonnées à l’Europe, ils ont découvert que ces animaux archaïques côtoyaient aussi des espèces plus modernes, comme des marsupiaux ou des rongeurs, ayant probablement migré d’Amérique du Nord lors du POE.

Photo : Fossiles de mammifères découverts à Albas conservés dans de petits tubes de verre. Il s’agit ici de dents minuscules d’un petit mammifère « archaïque » nommé Paschatherium. © Rodolphe Tabuce

Ainsi donc, lors du POE, les espèces ont migré d’un continent à l’autre… Mais comment est-ce possible ? On pensait qu’à l’époque, le continent européen était relativement isolé des autres par des mers peu profondes. En réalité, à la suite du réchauffement climatique, de vastes étendues de forêts recouvraient les hautes latitudes (actuel nord du Groenland, Scandinavie et détroit de Béring en Sibérie), servant de « ponts terrestres naturels » pour les faunes forestières ! Les perturbations climatiques ont donc modifié la flore, qui a elle-même servi de passage entre continents pour des faunes « modernes », elles aussi en plein bouleversement.

Les perturbations climatiques du POE, semblables à celles enregistrées aujourd’hui, ont donc drastiquement influencé les faunes, notamment en facilitant des migrations intercontinentales.

L’impact de ces événements déterminants durant le POE offre de nouvelles pistes de réflexion et d’étude sur l’avenir de la biodiversité dans le contexte du réchauffement climatique actuel et futur.

L'équipe du projet

« EDENs : Life during past super-warm climate events: Evolutionary Dynamics of Early EoceNe mammals from Southwestern France » est un projet multidisciplinaire et international auquel participent Johan Yans, Jean-Yves Storme et Gaëtan Rochez (Département de géologie et Institut ILEE de l'UNamur) depuis 3 ans. Cette recherche réunit les expertises de différents partenaires :

- L’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM), Rodolphe Tabuce et Fabrice Lihoreau,

- Géosciences Montpellier, Flavia Girard et Gregory Ballas.

Il est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-France). Elle a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société.

On en parle dans les médias

Le développement durable à l'UNamur

L’université, dans ses missions, se doit d’être exemplaire en matière de Développement Durable en concordance avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

En matière de formation, outre les cours intégrant les ODD, l’Université de Namur propose le Certificat d’université de formation complémentaire en Développement Durable. A destination des membres d'organisations, administrations, entreprises, écoles, etc. concernés ou simplement intéressés par les implications et les enjeux du développement durable, il a pour objectif de proposer une information aussi réfléchie et diversifiée que possible afin d'amener chaque participant à mieux positionner, dans son cadre professionnel, les problématiques liées au développement durable qui le concernent plus directement.

En matière de recherche, les chercheurs travaillent à travers 11 instituts de recherche interdisciplinaires. L’équipe de Johan Yans est active au sein de l’Institut ILEE - Institute of Life, Earth and Environment – et cette recherche est un axe des activités consacrées au Développement Durable à l’UNamur.

Un four pour reproduire des processus magmatiques des roches de Mars

Un four pour reproduire des processus magmatiques des roches de Mars

Max Collinet, professeur de géologie à la Faculté des sciences et chercheur au sein de l’Institute of Life, Earth and Environment (ILEE), vient d’obtenir un financement équipement (EQP) du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.

Les roches qui composent la croûte des planètes présentent une grande diversité de compositions chimiques et minéralogiques. Ces roches proviennent pour la plupart du refroidissement lent de magmas issus de la fusion d’autres roches situées plus en profondeur (ce que l’on nomme le manteau).

Entre leur source et la surface, les magmas subissent des transformations continues, car des cristaux se forment et se séparent, modifiant progressivement leur composition. Il est théoriquement possible d’utiliser les roches de surface pour en déduire la composition de l’intérieur des planètes. Cela nécessite cependant une compréhension détaillée des processus magmatiques, qui peuvent être partiellement reproduits en laboratoire.

Le financement obtenu sera utilisé pour acquérir un four capable d’atteindre des températures allant jusqu’à 1600 °C, afin d’étudier les équilibres chimiques entre les magmas et les différents cristaux qui s’y forment.

Deux objectifs

Le premier objectif est de contraindre les processus magmatiques à l’origine de roches vieilles de plus de 3,5 milliards d’années, analysées par le rover Perseverance sur Mars. Cela devrait permettre d’identifier la nature des roches du manteau en profondeur mais aussi de mieux comprendre comment la croûte martienne, dans son ensemble, s’est formée.

Le second objectif est d’étudier des processus magmatiques encore plus anciens, actifs il y a plus de 4,5 milliards d’années, à une époque où les planètes étaient toujours en cours de formation et n’avaient pas encore atteint leur taille finale. À cette époque, le système solaire était peuplé de petites planètes miniatures, les planétésimaux, dont la très grande majorité a été incorporée par les planètes, alors en pleine croissance. Certains fragments de ces planétésimaux ont survécu et forment ce que l’on appelle aujourd’hui les astéroïdes.

Nous pouvons également étudier les météorites provenant de ces planétésimaux et reproduire les processus magmatiques qui en sont à l’origine, afin de comprendre pourquoi les planètes du système solaire sont couvertes de roches aux compositions si variées.

Max Collinet - Mini CV

Max Collinet a rejoint l’Université de Namur en septembre 2023. Il apporte une expertise unique en pétrologie magmatique et géologie planétaire. Ayant exploré les roches martiennes à travers l'étude de météorites, il a également examiné les météorites d'astéroïdes au MIT de Boston. À l’UNamur, il a l'ambition de développer un laboratoire de pétrologie expérimentale et de collaborer avec des physiciens.

Engagé dans le programme UNIVERSEH, Max Collinet se positionne comme une figure clé dans le domaine géologique et spatial.

Pour aller plus loin, lire notre article précédent : Comprendre les roches de Mars tombées sur la Terre : portrait d’un géologue avec la tête dans les étoiles

L’institut ILEE - Institute of Life, Earth and Environment

L'Institut de la Vie, de la Terre et de l'Environnement de l'Université de Namur réunit une équipe d'experts issus de divers horizons et disciplines pour travailler en collaboration en utilisant des technologies innovantes et des méthodes scientifiques rigoureuses afin d'apporter des contributions significatives au domaine des sciences de l'environnement. Les chercheurs collaborent dans des recherches interdisciplinaires autour de 5 domaines de recherche.

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Le spatial, entre rêve et enjeu stratégique

Le spatial, entre rêve et enjeu stratégique

L’espace est devenu le lieu d’importants enjeux économiques et stratégiques. Membre de l’Alliance européenne UNIVERSEH, l’UNamur explore cette thématique spatiale dans ses différents départements, de la physique à la géologie, en passant par les mathématiques, l’informatique ou la philosophie. Sans oublier de s’adresser au grand public, que les étoiles font toujours rêver...

Il suffit d’une nuit à la belle étoile pour replonger dans les questionnements sans fin de l’enfance : sommes-nous seuls dans l’Univers ? Peut-on remonter le temps ? L’espace a-t-il une limite ? Et qu’y a-t-il au-delà de cette limite ? « Aujourd’hui, on sait que les étoiles autour de nous sont réparties sur un espace très grand et que nous faisons partie de la banlieue d’une galaxie parmi tant d’autres », explique Eve-Aline Dubois, mathématicienne de formation et chercheuse au Département de sciences, philosophies et sociétés de l’UNamur. « Mais c’est une prise de conscience récente, qui marque les débuts de la cosmologie comme science, datant plus ou moins des années 1920. » Parce qu’elle considère l’Univers dans son ensemble, la cosmologie opère en réalité un « énorme zoom arrière » par rapport à l’astronomie conventionnelle. « À l’échelle de la cosmologie, une galaxie est un point », résume la chercheuse.

La cosmologie, une science récente

En travaillant sur l’histoire de la cosmologie, Eve-Aline Dubois a été interpellée par le fait que de nombreuses théories relatives à l’espace étaient motivées par des positions qui n’avaient rien de scientifique, mais qui étaient plutôt d’ordre métaphysique ou philosophique. « Par exemple, Einstein était persuadé que l’Univers devait être statique, raison pour laquelle il a mis dans ses équations de quoi rendre l’Univers statique », illustre-t-elle.

Un constat qui l’a menée à s’intéresser à la notion d’infini à la fin du Moyen-âge et au début de la Renaissance. « À l’époque, l’infini était considéré comme un attribut de Dieu : c’était donc plutôt une question théologique, avant que le débat ne glisse vers des considérations davantage scientifiques et philosophiques. Et ce n’est qu’à fin du 19e et au début du 20e siècle que la notion d’infini a été correctement mathématisée. » Un infini qui peut être envisagé à la fois dans sa dimension temporelle et dans sa dimension spatiale. « Peut-on remonter à l’infini dans le passé et est-ce que l’Univers a un futur infini ? Avec le Big Bang, cette théorie tombe à l’eau puisqu’il y aurait un début... Mais aussi : est-ce que l’Univers a une frontière ou est-ce que c’est comme la surface d’une sphère qui, si on la parcourait, donnerait l’impression de ne jamais arriver au bout ? »

L’espace comme ressource

S’il intéresse la philosophie des sciences, l’espace est aussi au cœur d’enjeux économiques et géopolitiques très concrets. Grâce aux mathématiques appliquées, Jérôme Daquin, chargé de cours au Département de mathématiques de l’UNamur, cherche à mieux comprendre comment se comportent les satellites et les débris spatiaux qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. « À terme, l’objectif est de pouvoir guider les décisions politiques ou législatives permettant de préserver l’espace, qui est de plus en plus considéré comme une ressource, au même titre que les autres ressources naturelles », explique-t-il. Aujourd’hui, l’espace n’a en effet jamais été autant peuplé de satellites, parfois envoyés en escadrons, notamment pour les besoins relatifs aux nouvelles technologies et à l’Internet à haut débit. Mais parallèlement, l’environnement spatial est encombré de plusieurs millions d'objets devenus inutiles et hors de contrôle. « Ces débris spatiaux ont différentes sources », détaille Jérôme Daquin.

« Ils peuvent provenir de lancement de fusées, de collisions, d’explosion de matériel érodé, de destruction volontaire par tirs missiles... Ils font par ailleurs courir des risques de différentes natures, soit en orbite ou au sol. Des voix de la communauté s’élèvent aussi pour alerter que, au rythme où vont les choses et sans changement majeur, on ne pourra plus accéder et utiliser cette ressource spatiale. »

Grâce à la théorie des systèmes dynamiques et au champ dit de la « complexité », Jérôme Daquin essaie donc de comprendre comment les objets spatiaux se comportent sur de grandes échelles de temps, afin de proposer des scénarios pérennes. « Ces scénarios permettent par exemple d’envisager de placer un satellite sur telle orbite dont on sait qu’elle ne se déformera pas avec le temps. » Car aujourd’hui la question des débris spatiaux est devenue centrale non seulement pour certains opérateurs privés, mais aussi pour les pouvoirs publics et en particulier pour le secteur de la défense. « L’espace a toujours été un lieu d’influence stratégique », rappelle Jérôme Daquin. « Pour les armées, en avoir une bonne connaissance est toujours très intéressant. » Aujourd’hui, il existe d’ailleurs une synergie entre les acteurs universitaires et les acteurs privés concernant la production de données relatives à l’environnement spatial. « Il y a quinze ans, ça n’existait pas, mais aujourd’hui, de plus en plus de sociétés produisent leur propre catalogage. »

Des jumeaux numériques

Si l’espace est une ressource essentielle pour le secteur des nouvelles technologies, l’informatique et l’intelligence artificielle (IA) permettent en retour de mieux comprendre les énigmes qu’il abrite encore. L’équipe de Benoît Frenay, professeur à la Faculté d’informatique de l’UNamur, collabore par exemple au projet VAMOS, qui étudie l’atmosphère de Vénus.

« Nous aidons les scientifiques à analyser les données récoltées grâce aux sondes envoyées dans l’espace, mais aussi à compléter ces données quand elles sont manquantes. » L’apport de l’IA au domaine spatial ne s’arrête d’ailleurs pas là. « Nous pouvons aussi aider les scientifiques à modéliser les phénomènes spatiaux, comme les planètes extrasolaires, les éruptions solaires », détaille Benoît Frenay.

« Cela permet de travailler non pas directement sur un système de planètes lointaines par exemple, mais sur son "jumeau numérique" qu’on aura construit à partir de données. Car si on ne peut pas envisager de modifier une étoile et ses planètes, en informatique, c’est possible ! On peut tout à fait modifier un système solaire numérique et observer par exemple ce qui se passerait si une des planètes était un peu plus grosse... Enfin, on peut aider les missions elles-mêmes, en embarquant dans la sonde des techniques IA. »

Géologue spécialisé dans l’étude des magmas à l’UNamur, Max Collinet collabore lui aussi à certaines missions spatiales. « Les magmas sont évidemment liés à la volcanologie, mais à plus grande échelle, ils informent aussi quant à la formation des roches sur terre, mais aussi sur les autres planètes. La question, c’est aussi de savoir comment ces magmas ont pu influencer la composition de l’atmosphère de ces planètes ».

En participant à analyser la composition physique et minéralogique des roches à la surface de Mars ou de Vénus, la géologie permet ainsi de mieux comprendre les conditions nécessaires à l’apparition à la vie et pourquoi, précise Max Collinet, cette vie s’est plutôt développée sur la terre, « notre planète préférée » ...

L’Alliance UNIVERSEH

Fin 2022, l'UNamur a rejoint l'Alliance européenne UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity) axée sur la thématique de l’espace, avec comme objectif de relever les défis sociétaux et environnementaux relatifs à la politique spatiale européenne. Cette Alliance s’inscrit dans l’initiative des Alliances européennes lancées en 2017 par Emmanuel Macron. « Une alliance européenne, c’est un réseau d’universités qui se mettent ensemble de manière volontaire avec comme objectif de construire un campus international et faciliter ainsi le développement de parcours internationaux intégrés accessibles à différents profils d’apprenants », explique Isabella Fontana, directrice du service des relations internationales à l’UNamur. « Cela implique une grande ouverture pour les étudiants qui peuvent choisir des parcours innovants et reconnus au niveau européen, mais aussi pour les enseignants, qui peuvent collaborer dans un contexte propice aux interactions transfrontalières, transdisciplinaires et en dialogue avec les écosystèmes régionaux. »

Travailler en réseau

Les alliances peuvent être soit transversales soit thématiques, comme c’est le cas de l’alliance UNIVERSEH. « Le cas de la Belgique est assez particulier puisque toutes les universités faisaient déjà partie d’une alliance en 2022, à l’exception de l’UNamur. Il y avait donc un enjeu stratégique particulier pour notre université à intégrer à son tour une alliance », poursuit Isabella Fontana. En rejoignant les six autres partenaires de l’alliance – dont l’Université de Toulouse, leader européen dans le domaine du spatial –, l’UNamur peut désormais prétendre à de nouvelles opportunités en termes de collaborations internationales, d’enseignement et de recherche. « L’une des forces de l’UNamur par rapport au spatial, c’est le volet médiation scientifique et éducation », détaille Isabella Fontana. « Cela dit, l’objectif de l’Alliance, c’est surtout de pouvoir travailler en réseau, d’alimenter le processus de conscientisation de l’importance du réseau surtout dans le domaine de l’enseignement et plus généralement du développement économique. À l’UNamur, nous avons par exemple consacré une partie du budget à des séjours pour les membres du personnel académique et scientifique qui souhaitent développer des collaborations notamment au niveau de l’enseignement avec les universités partenaire, des collaborations qui, bien évidemment, ont le potentiel d’avoir des retombées aussi sur la recherche. »

Assemblée Générale d’UNIVERSEH à l'UNamur

Du 18 au 20 novembre, l'Université de Namur a eu l'honneur d'accueillir des scientifiques, des académiques, des étudiants et du personnel universitaire de toute l'Europe pour le « General meeting » de l'alliance UNIVERSEH.

« L’UNamur a rejoint relativement récemment l’Alliance. Organiser et accueillir l’assemblée générale était une façon de montrer et démontrer notre investissement dans ce projet. C’était aussi l’occasion de faire connaitre Namur et son écosystème », souligne Annick Castiaux, Rectrice de l’UNamur. Objectif principal de l’assemblée générale : réunir l’ensemble des partenaires et des personnes impliquées dans la réalisation du projet afin d’échanger sur les avancées et les difficultés du projet, mais également de constituer des équipes solides et solidaires et d’encourager l’esprit d’équipe. Des réunions de travail, des ateliers thématiques et moments d’échanges collectifs avaient lieu tout au long de ces trois journées.

En savoir plus sur UNIVERSEH

L’espace fait toujours rêver

Domaine complexe relevant à la fois des sciences « dures », mais aussi des sciences humaines et notamment de la philosophie des sciences, le spatial est par ailleurs très présent dans la littérature et le cinéma. Ce qui en fait une « thématique parfaite pour la vulgarisation », selon Maxime Dussong, chargé de communication et d’événements au Confluent des Savoirs, le service de vulgarisation de la recherche de l’UNamur. « Dans la culture, l’espace est partout. C’est une porte d’entrée intéressante même s’il faut aussi casser les stéréotypes. Et rappeler que le spatial, ce n’est pas que les astronautes... ». C’est notamment l’objectif du Printemps des Sciences, une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles à laquelle participe activement l’UNamur. « À travers cet événement, nous rappelons que la thématique de l’espace se décline dans tous les métiers STEM (science, technology, engineering, and mathematics). À cette occasion, nous organisons aussi des visites de l’Observatoire astronomique Antoine Thomas de l’UNamur, qui rencontrent toujours un énorme succès. Elles permettent au public d’y découvrir les différents instruments utilisés, mais aussi, si la météo le permet, d’observer le ciel... »

Événement dédié, la Space week organisée à l’UNamur (la dernière édition s’est tenue en octobre 2024) permet quant à elle aux écoles et au grand public de se frotter très directement au frisson du spatial à travers la rencontre d’astronautes. « Nous avons eu la chance d’avoir encore cette année la participation de Dirk Frimout, que tout le monde connaît, même les enfants de cinquième primaire...», raconte Maxime Dussong. Cet événement propose aussi des ateliers thématiques, par exemple sur les constellations, l’occasion de « faire le lien entre légendes et sciences » et de « rappeler aux plus jeunes la distinction entre sciences et croyances », illustre Maxime Dussong.

Enfin, l’UNamur collabore à différents projets artistiques autour du spatial, comme « Stellar Scape », une exposition du Pavillon – situé sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur – qui réunit jusqu’en janvier 2025 des œuvres conçues par des artistes et des chercheurs. « C’est un bel exemple de collaboration, qui permet aux personnes peu enclines aux thématiques scientifiques de s’y intéresser via l’art… et inversement ! ». Mentionnons encore l’existence à l’UNamur de Kap to UNIVERSEH, un kot-à-projet sur la thématique de l’espace, qui réunit des étudiants de tous horizons : scientifiques, historiens, philosophes... Une expérience transdisciplinaire et cosmique !

Cet article est tiré de la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).