Le Département de médecine vétérinaire forme les médecins d’aujourd’hui en un scientifique qui peut exercer son talent dans des domaines variés et stratégiques tels que la santé des animaux de compagnie, la médecine collective et individuelle des animaux de rente, la santé publique, la recherche scientifique, l’enseignement, l’aide humanitaire, l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire,…

C’est à ces nombreuses facettes du métier que le Département de médecine vétérinaire prépare ses bacheliers, soucieux de développer chez eux les ressources indispensables à l’acquisition des compétences professionnelles qui leur permettra de gérer les situations complexes auxquelles ils seront confrontés.

En savoir plus sur le Département de médecine vétérinaire

À la une

Actualités

L’importance des langues dans le parcours universitaire

L’importance des langues dans le parcours universitaire

Pourquoi suivre des cours d’anglais quand on se destine à devenir vétérinaire ? Comment enseigner l’espagnol à de futurs ingénieurs de gestion ? Loin des listes de vocabulaire ou des cours en laboratoire avec un casque, elles sont enseignées comme de véritables compétences transversales, essentielles pour exercer les métiers de demain.

Ces dernières années, l’enseignement des langues n’a cessé d’évoluer, en s’adaptant aux nouveaux enjeux de société. Les étudiants ne travaillent plus uniquement la grammaire ou le vocabulaire, mais accomplissent des tâches concrètes, en lien direct avec leur discipline. « Le monde professionnel évolue rapidement et nous devons les préparer à cela », souligne Natassia Schutz, directrice du Centre de langues de l’UNamur. « La mobilité internationale et l’internationalisation des carrières imposent également de s’adapter à des environnements multilingues et multiculturels. » À ces exigences s’ajoutent aussi la diversité culturelle et l’inclusion. « Ludwig Wittgenstein disait "Les limites de sa propre langue signifient celles de son monde". Connaître plusieurs langues permet de voir son environnement autrement », rappelle-t-elle. Enfin, la transition numérique transforme en profondeur les pratiques pédagogiques, avec l’intégration d’outils technologiques qui multiplient les possibilités d’entraînement et d’interaction.

Une approche interdisciplinaire

Pour répondre à ces évolutions, le Centre de langues place l’étudiant au cœur de son approche. « Nous partons de ses besoins, de son contexte et de ses objectifs. Tout doit être porteur de sens et authentique », explique Natassia Schutz. Concrètement, cela se traduit par des cours adaptés aux réalités académiques et professionnelles de chaque discipline. En Faculté des sciences, les étudiants sont initiés dès la première année à la lecture d’articles, à la rédaction et à la présentation scientifique en anglais. En Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP), ils apprennent à rédiger un CV en néerlandais et s’entraînent lors de simulations d’entretien d’embauche. « Nous allons bien au-delà des listes de vocabulaire et de la grammaire et nous utilisons la langue étrangère comme un outil pour atteindre un objectif bien précis. »

« Nous nous décrivons souvent comme des couteaux suisses : en fonction du contexte, du cours ou des étudiants, nous sortons le bon outil », explique la directrice. L’équipe réfléchit collectivement à ses axes stratégiques, mais surtout, elle travaille en étroite collaboration avec les professeurs de chaque domaine. Cette co-construction permet d’ancrer les cours de langues dans des situations concrètes et pertinentes. « La collaboration interdisciplinaire est essentielle. Pour concevoir nos cours, nous sommes régulièrement en contact avec les professeurs des Facultés, cela nous permet de donner apprentissages sur mesure, qui allient apprentissage linguistique et application directe dans le domaine étudié », ajoute Natassia Schutz.

Un cours de spécialité en anglais

Au Département de médecine vétérinaire, l’anglais n’est plus enseigné comme une matière séparée, mais directement intégré à un cours de spécialité grâce au dispositif EMILE (Enseignement de Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère). Le principe est simple : « Nous utilisons l’anglais pour enseigner une discipline, afin de combiner l’apprentissage de la matière et le développement des compétences linguistiques dans un contexte concret et motivant pour l’apprenant », explique Hélène Bouchat, enseignante en langues. « Ce dispositif repose sur trois principes : motiver les étudiants en donnant du sens à l’apprentissage de la langue, favoriser une exposition intensive à l’anglais et associer un spécialiste disciplinaire et une spécialiste linguiste pour intégrer contenu et langue de manière équilibrée », complète-t-elle.

Ainsi, le cours d’ethnographie animale a été fusionné à celui d’anglais, pour n’en faire qu’un seul. Concrètement, Benoît Muylkens et Marlies Dauwen, professeurs d’ethnographie animale, assurent l’enseignement de la matière, tandis qu’Hélène Bouchat intervient régulièrement pour attirer l’attention sur des points linguistiques précis, comme du vocabulaire technique, des faux amis ou encore des structures grammaticales utiles. « Je veux être sûre que les étudiants comprennent bien, car leur réussite du cours passe aussi par la maîtrise de l’anglais. » Pour ceux qui rencontrent davantage de difficultés, des séances de remédiation sont organisées.

« Le résultat est très positif, les étudiants sont plus motivés et comprennent mieux l’utilité de l’anglais dans leur futur métier, cela donne du sens aux apprentissages », se réjouit Hélène Bouchat. « Nous savons aussi que les vétérinaires seront amenés à lire de la littérature scientifique en anglais. Les préparer dès le premier bloc est donc indispensable. »

Apprendre les langues par les projets

Dans la Faculté EMCP, les langues s’intègrent aussi dans des projets interdisciplinaires appelés « unités d’enseignement intégrées ». « Ces projets permettent de relier plusieurs cours autour d’une réalisation concrète. Dans le projet entrepreneuriat, par exemple, les étudiants conçoivent un business plan et nous les accompagnons dans la réalisation de leur "executive summary" en anglais, une synthèse destinée à convaincre un investisseur potentiel », explique Jérémie Dupal, chargé de la partie « anglais » du projet.

Cette approche nécessite une bonne coordination entre enseignants. « Nous devons savoir ce que nos collègues ont déjà vu avec les étudiants, car l’"executive summary" ne peut se rédiger que si les aspects financiers, marketing et autres sont en place. Cette approche pluridisciplinaire permet aussi de montrer aux étudiants que les disciplines sont complémentaires, comme dans la vie professionnelle. Ces projets rendent l’apprentissage plus concret et développent des compétences transversales comme la créativité, la collaboration ou la capacité à faire du lien entre leurs différents cours. Même les étudiants qui considèrent parfois les langues comme une contrainte comprennent, dans ce contexte, à quel point elles sont essentielles dans leur futur métier », conclut Jérémie Dupal.

Un nouveau nom pour le Centre de Langues

L’École des langues vivantes de l’UNamur devient le Centre de Langues. Créée dans les années 1970, l’École a évolué au fil du temps : d’une approche audio-orale, elle est passée à une démarche actionnelle et communicative, en lien avec les besoins académiques et professionnels des apprenants. « Le terme "école" ainsi que la distinction entre langues vivantes et langues mortes ne correspondaient plus à notre réalité », explique Natassia Schutz. « Avec ce nouveau nom, nous affirmons notre identité en tant qu’entité universitaire et renforçons le sentiment d’appartenance au sein de l’institution. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Plongée au cœur des agnelages pour les étudiants vétérinaires

Plongée au cœur des agnelages pour les étudiants vétérinaires

Des bottes en caoutchouc, des bleus de travail, le bêlement des brebis, l’odeur de la paille… Le décor est planté. À la ferme du Centre de Recherche Ovine, située dans la campagne namuroise, les étudiants en médecine vétérinaire vivent, l’espace de quelques jours, au rythme des naissances des agneaux. Une expérience intense et formatrice, remplie de gestes techniques et d’émotions, encadrée par une équipe composée d'une vétérinaire, d'un professeur et de trois techniciens de l'Université de Namur.

Ce printemps 2025, la bergerie du Centre de Recherche Ovine (CRO de l'UNamur) à Faulx-les-Tombes est entré dans une période d’effervescence : celle de l’agnelage. Durant trois semaines, les quelque 70 brebis de race Île-de-France mettent bas. À cette occasion, deux types de stages sont proposés aux étudiants de bachelier en médecine vétérinaire : un stage d’agnelage de trois jours et un internat plus approfondi. Deux formats complémentaires qui poursuivent un même objectif : former les étudiants au plus près de la réalité de terrain.

« Pour être un bon vétérinaire, il faut d’abord connaître le fonctionnement d’un élevage et comprendre le métier d’éleveur », explique Astrid Petit, vétérinaire et membre du CRO. « C’est pourquoi nous demandons aux étudiants de participer à toutes les tâches de la ferme : soins quotidiens, nourrissage, paillage, surveillance des brebis prêtes à agneler, assistance aux mises bas, réanimation des agneaux, vérification de la prise de colostrum, soins néonataux, etc. »

Le stage : une transmission entre étudiants

Étudiante en première année de médecine vétérinaire, Valentine vit au rythme des naissances depuis deux jours : « Nos journées dépendent des mises bas. C’est à nous d’être attentifs, de détecter les premiers signes et de veiller à ce que tout se passe bien. Mais à côté des naissances, il y a énormément d’autres choses à faire : nourrir les petits que la mère n’a pas reconnus, vérifier qu’ils prennent bien le colostrum, pailler, remplir les abreuvoirs… ». Un travail qui demande une présence constante, de jour comme de nuit. C’est pourquoi les étudiants logent sur place, ce qui leur permet d’intervenir à toute heure et de suivre les brebis de manière continue. « Ce sont trois jours intenses où on ne dort pas beaucoup la nuit, mais notre fatigue est largement compensée par le “taux de mignonnerie” des agneaux », sourit-elle.

Réalisable dès la première année de médecine vétérinaire, le stage en agnelage repose sur une pédagogie active et une transmission entre étudiants. Chaque jour, les étudiants progressent dans leur rôle à la ferme. Ils commencent le stage en tant que « débutants », puis évoluent au jour deux en tant que « stagiaires confirmés », avant de terminer en étant « stagiaire expérimenté » le dernier jour. « Ce sont les étudiants eux-mêmes qui assurent la transmission des savoirs, ce qui leur permet d’évoluer rapidement et en totale autonomie », précise Astrid Petit. « Avoir trois niveaux différents, apprendre grâce aux autres étudiants puis transmettre notre savoir aux suivants, c’est vraiment très enrichissant et responsabilisant », ajoute Valentine.

Au-delà des compétences cliniques, ce stage développe aussi des qualités humaines essentielles pour les futurs vétérinaires : gestion du stress, travail en équipe, capacité d’observation, sens des priorités…

L’internat : une immersion prolongée

En parallèle des stages de trois jours, le CRO propose également une autre formule, plus poussée : l’internat d’agnelage. Ce programme de huit à neuf jours permet de vivre au rythme de la ferme et d’assurer la coordination des stagiaires ainsi que la supervision des soins en dehors des heures de présence du personnel. « Cette immersion offre aux étudiants une opportunité unique d’acquérir des connaissances approfondies et des compétences opérationnelles essentielles à la gestion des parturitions et des premières étapes de la vie du nouveau-né (néonatologie) », explique Astrid Petit.

Avant de commencer, les internes bénéficient d’une formation théorique et d’un entraînement clinique. Ils apprennent à repérer certaines pathologies (métrites, rétentions, mammites...), à intervenir lors de complications obstétricales, à pratiquer certains gestes médicaux autorisés sous supervision (prise de sang, injection, pose d’une sonde, réanimation néonatale…) et à assurer un suivi attentif des brebis et des agneaux.

« Ce qui nous manque lors des études c’est le contact avec l’animal, surtout l’animal vivant. Pouvoir être sur place et appliquer des informations théoriques que l’on a reçues en cours, c’est vraiment une opportunité incroyable », témoigne Chloé, étudiante en troisième année. « Ici, on est aussi encadré par des professionnels de l’Université et par des vétérinaires. Ils sont là pour nous aider et nous apporter des informations supplémentaires, tout en nous laissant une très grande autonomie. Le fait de se retrouver entre stagiaires et internes crée une vraie dynamique d’apprentissage, avec des échanges très riches », conclut-elle.

Découvrez l'internat d'agnelage en vidéo

Les agnelages en chiffres

- 70 brebis de race Île-de-France

- Environ 140 naissances (appelée « prolificité » : deux agneaux par brebis)

- Une vingtaine d’étudiants stagiaires

- Trois à cinq internes mobilisés sur la période

Le Centre de Recherche Ovine (CRO)

Situé dans un cadre naturel exceptionnel à Faulx-les-Tombes, le CRO fait partie de l’Unité de Recherche Vétérinaire Intégrée du Département de médecine vétérinaire. Le Centre combine trois missions principales :

- La recherche : le centre étudie le mouton comme modèle pour les maladies locomotrices, les pathologies néonatales et les enjeux de durabilité dans l’élevage. Il accueille des chercheurs universitaires et des industriels.

- L’enseignement : il sert de ferme pédagogique pour les étudiants en médecine vétérinaire (depuis la 1re année), leur permettant de mettre en pratique la théorie (examens cliniques, manipulation des animaux, agnelages, soins périnataux…).

- L’élevage : en tant que site d’élevage ovin, le centre produit de la viande d’agneau et des animaux reproducteurs. Le CRO propose également divers services aux éleveurs : analyses, conseils, fourniture de semences, accompagnement sanitaire, etc.

Le Centre a l’ambition de devenir un lieu de convergence où les chercheurs, les étudiants et les éleveurs partagent et développent les connaissances de manière collaborative.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #37 (Juillet 2025).

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal

Une délégation de l’Université de Namur a participé à une mission exploratoire à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au Sénégal. L’objectif : découvrir les recherches menées sur le terrain, rencontrer les chercheurs de l’UCAD et initier de futures collaborations entre les deux institutions.

Dix membres du corps académique et scientifique de l’UNamur, accompagnés par le Service des relations internationales et de l’ONG FUCID, le Forum Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement, ont participé à une mission exploratoire co-organisée avec l’UCAD. Cette mission s’inscrivait dans la volonté de l’université de renforcer les partenariats avec le Sud, en favorisant les échanges, en sensibilisant les chercheurs aux enjeux du Sud global et en faisant émerger de nouveaux projets.

Pendant une semaine, plusieurs activités ont été organisées pour permettre aux membres de la délégation de découvrir l’université sénégalaise : visite de l’UCAD et découverte de ses enjeux, échanges autour du concept « One Health », rencontres entre chercheurs, visite de terrain et moment de clôture en présence de partenaires institutionnels.

Catherine Linard, professeure à la Faculté des sciences, faisait partie de la délégation namuroise « Se rendre sur place et échanger avec nos collègues sénégalais est très important. Cela nous permet de découvrir la richesse de leurs recherches, dans des domaines souvent directement connectés aux réalités du terrain », explique-t-elle.

Depuis 2015, Catherine Linard collabore avec l’UCAD, notamment dans le cadre d’un projet de recherche et développement soutenu par l’ARES. « De cette première collaboration sont nées de nombreuses dynamiques. Plusieurs doctorants sénégalais sont venus en Belgique pour poursuivre leurs recherches. Et inversement, une de mes doctorante belge, Camille Morlighem, qui travaille sur la création de cartes de risque de malaria au Sénégal, a pu bénéficier de bourses de mobilité pour des séjours de recherche à l’UCAD. Nous avons également établi des échanges d’enseignement : je me suis rendue à Dakar pour donner une semaine de formation aux doctorants en géographie, et une collègue géographe de la santé, Aminata Niang Diène, vient chaque année en Belgique pour intervenir dans un de mes cours de master », poursuit la professeure.

Les participants

La délégation rassemblait des profils issus de plusieurs facultés de l’UNamur et de services :

- Francesca Cecchet, Faculté des sciences, présidente de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter) et membre de l’Institut de recherche (NaRILIS Namur Research Institute for Life Sciences)

- Laurent Houssiau, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter)

- Charles Nicaise, Faculté de médecine et président de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)

- Denis Saint-Amand, Faculté de philosophie et de lettres et membre de l’Institut de recherche NaLTT (Namur Institute of Language, Text and Transmediality)

- Laurent Ravez, Facultés de médecine et des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILiS (Namur Research Institute for Life Sciences) et EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)

- Anne Vermeyen, membre de la Cellule bien-être animal

- Flora Musuamba, Faculté de médecine et membre de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)

- Florence Georges, Faculté de droit et membre de l’Institut de recherche NaDI (Namur Digital Institute)

- Nathanaël Laurent, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)

- Catherine Linard, Faculté des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences) et ILEE (Institute of Life-Earth-Environment)

- Rita Rixen, directrice de la FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement

- Amélie Schnock, membre du Service des relations internationales

L’Université de Namur à l’international

Engagée dans la coopération internationale et au développement, l’Université de Namur entretient de nombreuses collaborations avec plusieurs institutions dans le monde entier. Ces collaborations se réalisent à travers des projets de recherche, des missions d’enseignement ou de formation, ou encore des formations d'étudiants dans le cadre de l'offre d'enseignement de l'UNamur ou dans le cadre de stages de courte durée, notamment de recherche.

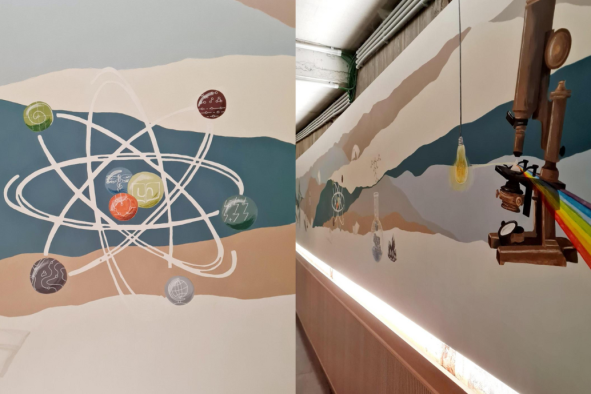

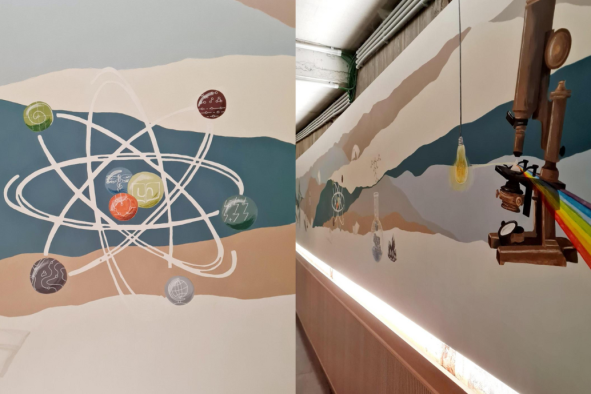

Une nouvelle fresque pour la Faculté des sciences

Une nouvelle fresque pour la Faculté des sciences

Étudiante en 3e année de médecine vétérinaire et passionnée par le dessin, Élise Hottois a transformé un des murs de la Faculté des sciences en une véritable œuvre d'art.

C’est à l'occasion d’un appel à projets visant à embellir les locaux de la Faculté des sciences qu’Élise a été retenue parmi d’autres candidats. L’objectif : mettre en lumière ses huit départements : biologie, chimie, géographie, géologie, mathématiques, médecine vétérinaire, physique et sciences philosophiques. Après une présélection, Elise a proposé un croquis qui a rapidement séduit le jury. « J’ai voulu illustrer chaque discipline dans une esthétique douce et joyeuse, en mélangeant des objets anciens avec quelques éléments plus artistiques », explique-t-elle. On peut notamment y découvrir une sphère armillaire, un squelette ou encore une représentation du système solaire.

Un soutien familial

« Depuis toute petite, j’adore le dessin, c’est une passion que je tiens de ma maman », se confie Élise. « Dès que j’ai commencé les croquis pour la fresque, je lui ai demandé des idées et des conseils. Elle est très créative et m’a beaucoup aidée », raconte-t-elle. Ensemble, elles ont cherché des inspirations et peaufiné leurs croquis, avant de se lancer dans la peinture de l’entièreté de la fresque.

Le projet a nécessité plusieurs semaines de préparation en amont et près de deux semaines de travail intensif pour achever cette œuvre de 15 mètres de long.

La fresque est visible dans le passage entre le bâtiment des sciences et l’auditoire Pedro Arrupe, accessible à partir du bâtiment des sciences, en descendant au -1.

D’autres réalisations

Pour Élise, ce n’était pas la première fois qu’elle s’essayait à ce genre d’exercice. « L’année dernière, j’avais réalisé deux fresques en collaboration avec le comité dans le Cercle vétérinaire. Je réalise aussi des tablars pour les étudiants, c’est ça qui m’a lancé dans la peinture. J’aimerais bien continuer de développer cette partie artistique à côté de mes études », conclut l’étudiante.

L’importance des langues dans le parcours universitaire

L’importance des langues dans le parcours universitaire

Pourquoi suivre des cours d’anglais quand on se destine à devenir vétérinaire ? Comment enseigner l’espagnol à de futurs ingénieurs de gestion ? Loin des listes de vocabulaire ou des cours en laboratoire avec un casque, elles sont enseignées comme de véritables compétences transversales, essentielles pour exercer les métiers de demain.

Ces dernières années, l’enseignement des langues n’a cessé d’évoluer, en s’adaptant aux nouveaux enjeux de société. Les étudiants ne travaillent plus uniquement la grammaire ou le vocabulaire, mais accomplissent des tâches concrètes, en lien direct avec leur discipline. « Le monde professionnel évolue rapidement et nous devons les préparer à cela », souligne Natassia Schutz, directrice du Centre de langues de l’UNamur. « La mobilité internationale et l’internationalisation des carrières imposent également de s’adapter à des environnements multilingues et multiculturels. » À ces exigences s’ajoutent aussi la diversité culturelle et l’inclusion. « Ludwig Wittgenstein disait "Les limites de sa propre langue signifient celles de son monde". Connaître plusieurs langues permet de voir son environnement autrement », rappelle-t-elle. Enfin, la transition numérique transforme en profondeur les pratiques pédagogiques, avec l’intégration d’outils technologiques qui multiplient les possibilités d’entraînement et d’interaction.

Une approche interdisciplinaire

Pour répondre à ces évolutions, le Centre de langues place l’étudiant au cœur de son approche. « Nous partons de ses besoins, de son contexte et de ses objectifs. Tout doit être porteur de sens et authentique », explique Natassia Schutz. Concrètement, cela se traduit par des cours adaptés aux réalités académiques et professionnelles de chaque discipline. En Faculté des sciences, les étudiants sont initiés dès la première année à la lecture d’articles, à la rédaction et à la présentation scientifique en anglais. En Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP), ils apprennent à rédiger un CV en néerlandais et s’entraînent lors de simulations d’entretien d’embauche. « Nous allons bien au-delà des listes de vocabulaire et de la grammaire et nous utilisons la langue étrangère comme un outil pour atteindre un objectif bien précis. »

« Nous nous décrivons souvent comme des couteaux suisses : en fonction du contexte, du cours ou des étudiants, nous sortons le bon outil », explique la directrice. L’équipe réfléchit collectivement à ses axes stratégiques, mais surtout, elle travaille en étroite collaboration avec les professeurs de chaque domaine. Cette co-construction permet d’ancrer les cours de langues dans des situations concrètes et pertinentes. « La collaboration interdisciplinaire est essentielle. Pour concevoir nos cours, nous sommes régulièrement en contact avec les professeurs des Facultés, cela nous permet de donner apprentissages sur mesure, qui allient apprentissage linguistique et application directe dans le domaine étudié », ajoute Natassia Schutz.

Un cours de spécialité en anglais

Au Département de médecine vétérinaire, l’anglais n’est plus enseigné comme une matière séparée, mais directement intégré à un cours de spécialité grâce au dispositif EMILE (Enseignement de Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère). Le principe est simple : « Nous utilisons l’anglais pour enseigner une discipline, afin de combiner l’apprentissage de la matière et le développement des compétences linguistiques dans un contexte concret et motivant pour l’apprenant », explique Hélène Bouchat, enseignante en langues. « Ce dispositif repose sur trois principes : motiver les étudiants en donnant du sens à l’apprentissage de la langue, favoriser une exposition intensive à l’anglais et associer un spécialiste disciplinaire et une spécialiste linguiste pour intégrer contenu et langue de manière équilibrée », complète-t-elle.

Ainsi, le cours d’ethnographie animale a été fusionné à celui d’anglais, pour n’en faire qu’un seul. Concrètement, Benoît Muylkens et Marlies Dauwen, professeurs d’ethnographie animale, assurent l’enseignement de la matière, tandis qu’Hélène Bouchat intervient régulièrement pour attirer l’attention sur des points linguistiques précis, comme du vocabulaire technique, des faux amis ou encore des structures grammaticales utiles. « Je veux être sûre que les étudiants comprennent bien, car leur réussite du cours passe aussi par la maîtrise de l’anglais. » Pour ceux qui rencontrent davantage de difficultés, des séances de remédiation sont organisées.

« Le résultat est très positif, les étudiants sont plus motivés et comprennent mieux l’utilité de l’anglais dans leur futur métier, cela donne du sens aux apprentissages », se réjouit Hélène Bouchat. « Nous savons aussi que les vétérinaires seront amenés à lire de la littérature scientifique en anglais. Les préparer dès le premier bloc est donc indispensable. »

Apprendre les langues par les projets

Dans la Faculté EMCP, les langues s’intègrent aussi dans des projets interdisciplinaires appelés « unités d’enseignement intégrées ». « Ces projets permettent de relier plusieurs cours autour d’une réalisation concrète. Dans le projet entrepreneuriat, par exemple, les étudiants conçoivent un business plan et nous les accompagnons dans la réalisation de leur "executive summary" en anglais, une synthèse destinée à convaincre un investisseur potentiel », explique Jérémie Dupal, chargé de la partie « anglais » du projet.

Cette approche nécessite une bonne coordination entre enseignants. « Nous devons savoir ce que nos collègues ont déjà vu avec les étudiants, car l’"executive summary" ne peut se rédiger que si les aspects financiers, marketing et autres sont en place. Cette approche pluridisciplinaire permet aussi de montrer aux étudiants que les disciplines sont complémentaires, comme dans la vie professionnelle. Ces projets rendent l’apprentissage plus concret et développent des compétences transversales comme la créativité, la collaboration ou la capacité à faire du lien entre leurs différents cours. Même les étudiants qui considèrent parfois les langues comme une contrainte comprennent, dans ce contexte, à quel point elles sont essentielles dans leur futur métier », conclut Jérémie Dupal.

Un nouveau nom pour le Centre de Langues

L’École des langues vivantes de l’UNamur devient le Centre de Langues. Créée dans les années 1970, l’École a évolué au fil du temps : d’une approche audio-orale, elle est passée à une démarche actionnelle et communicative, en lien avec les besoins académiques et professionnels des apprenants. « Le terme "école" ainsi que la distinction entre langues vivantes et langues mortes ne correspondaient plus à notre réalité », explique Natassia Schutz. « Avec ce nouveau nom, nous affirmons notre identité en tant qu’entité universitaire et renforçons le sentiment d’appartenance au sein de l’institution. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Plongée au cœur des agnelages pour les étudiants vétérinaires

Plongée au cœur des agnelages pour les étudiants vétérinaires

Des bottes en caoutchouc, des bleus de travail, le bêlement des brebis, l’odeur de la paille… Le décor est planté. À la ferme du Centre de Recherche Ovine, située dans la campagne namuroise, les étudiants en médecine vétérinaire vivent, l’espace de quelques jours, au rythme des naissances des agneaux. Une expérience intense et formatrice, remplie de gestes techniques et d’émotions, encadrée par une équipe composée d'une vétérinaire, d'un professeur et de trois techniciens de l'Université de Namur.

Ce printemps 2025, la bergerie du Centre de Recherche Ovine (CRO de l'UNamur) à Faulx-les-Tombes est entré dans une période d’effervescence : celle de l’agnelage. Durant trois semaines, les quelque 70 brebis de race Île-de-France mettent bas. À cette occasion, deux types de stages sont proposés aux étudiants de bachelier en médecine vétérinaire : un stage d’agnelage de trois jours et un internat plus approfondi. Deux formats complémentaires qui poursuivent un même objectif : former les étudiants au plus près de la réalité de terrain.

« Pour être un bon vétérinaire, il faut d’abord connaître le fonctionnement d’un élevage et comprendre le métier d’éleveur », explique Astrid Petit, vétérinaire et membre du CRO. « C’est pourquoi nous demandons aux étudiants de participer à toutes les tâches de la ferme : soins quotidiens, nourrissage, paillage, surveillance des brebis prêtes à agneler, assistance aux mises bas, réanimation des agneaux, vérification de la prise de colostrum, soins néonataux, etc. »

Le stage : une transmission entre étudiants

Étudiante en première année de médecine vétérinaire, Valentine vit au rythme des naissances depuis deux jours : « Nos journées dépendent des mises bas. C’est à nous d’être attentifs, de détecter les premiers signes et de veiller à ce que tout se passe bien. Mais à côté des naissances, il y a énormément d’autres choses à faire : nourrir les petits que la mère n’a pas reconnus, vérifier qu’ils prennent bien le colostrum, pailler, remplir les abreuvoirs… ». Un travail qui demande une présence constante, de jour comme de nuit. C’est pourquoi les étudiants logent sur place, ce qui leur permet d’intervenir à toute heure et de suivre les brebis de manière continue. « Ce sont trois jours intenses où on ne dort pas beaucoup la nuit, mais notre fatigue est largement compensée par le “taux de mignonnerie” des agneaux », sourit-elle.

Réalisable dès la première année de médecine vétérinaire, le stage en agnelage repose sur une pédagogie active et une transmission entre étudiants. Chaque jour, les étudiants progressent dans leur rôle à la ferme. Ils commencent le stage en tant que « débutants », puis évoluent au jour deux en tant que « stagiaires confirmés », avant de terminer en étant « stagiaire expérimenté » le dernier jour. « Ce sont les étudiants eux-mêmes qui assurent la transmission des savoirs, ce qui leur permet d’évoluer rapidement et en totale autonomie », précise Astrid Petit. « Avoir trois niveaux différents, apprendre grâce aux autres étudiants puis transmettre notre savoir aux suivants, c’est vraiment très enrichissant et responsabilisant », ajoute Valentine.

Au-delà des compétences cliniques, ce stage développe aussi des qualités humaines essentielles pour les futurs vétérinaires : gestion du stress, travail en équipe, capacité d’observation, sens des priorités…

L’internat : une immersion prolongée

En parallèle des stages de trois jours, le CRO propose également une autre formule, plus poussée : l’internat d’agnelage. Ce programme de huit à neuf jours permet de vivre au rythme de la ferme et d’assurer la coordination des stagiaires ainsi que la supervision des soins en dehors des heures de présence du personnel. « Cette immersion offre aux étudiants une opportunité unique d’acquérir des connaissances approfondies et des compétences opérationnelles essentielles à la gestion des parturitions et des premières étapes de la vie du nouveau-né (néonatologie) », explique Astrid Petit.

Avant de commencer, les internes bénéficient d’une formation théorique et d’un entraînement clinique. Ils apprennent à repérer certaines pathologies (métrites, rétentions, mammites...), à intervenir lors de complications obstétricales, à pratiquer certains gestes médicaux autorisés sous supervision (prise de sang, injection, pose d’une sonde, réanimation néonatale…) et à assurer un suivi attentif des brebis et des agneaux.

« Ce qui nous manque lors des études c’est le contact avec l’animal, surtout l’animal vivant. Pouvoir être sur place et appliquer des informations théoriques que l’on a reçues en cours, c’est vraiment une opportunité incroyable », témoigne Chloé, étudiante en troisième année. « Ici, on est aussi encadré par des professionnels de l’Université et par des vétérinaires. Ils sont là pour nous aider et nous apporter des informations supplémentaires, tout en nous laissant une très grande autonomie. Le fait de se retrouver entre stagiaires et internes crée une vraie dynamique d’apprentissage, avec des échanges très riches », conclut-elle.

Découvrez l'internat d'agnelage en vidéo

Les agnelages en chiffres

- 70 brebis de race Île-de-France

- Environ 140 naissances (appelée « prolificité » : deux agneaux par brebis)

- Une vingtaine d’étudiants stagiaires

- Trois à cinq internes mobilisés sur la période

Le Centre de Recherche Ovine (CRO)

Situé dans un cadre naturel exceptionnel à Faulx-les-Tombes, le CRO fait partie de l’Unité de Recherche Vétérinaire Intégrée du Département de médecine vétérinaire. Le Centre combine trois missions principales :

- La recherche : le centre étudie le mouton comme modèle pour les maladies locomotrices, les pathologies néonatales et les enjeux de durabilité dans l’élevage. Il accueille des chercheurs universitaires et des industriels.

- L’enseignement : il sert de ferme pédagogique pour les étudiants en médecine vétérinaire (depuis la 1re année), leur permettant de mettre en pratique la théorie (examens cliniques, manipulation des animaux, agnelages, soins périnataux…).

- L’élevage : en tant que site d’élevage ovin, le centre produit de la viande d’agneau et des animaux reproducteurs. Le CRO propose également divers services aux éleveurs : analyses, conseils, fourniture de semences, accompagnement sanitaire, etc.

Le Centre a l’ambition de devenir un lieu de convergence où les chercheurs, les étudiants et les éleveurs partagent et développent les connaissances de manière collaborative.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #37 (Juillet 2025).

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal

Une délégation de l’Université de Namur a participé à une mission exploratoire à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au Sénégal. L’objectif : découvrir les recherches menées sur le terrain, rencontrer les chercheurs de l’UCAD et initier de futures collaborations entre les deux institutions.

Dix membres du corps académique et scientifique de l’UNamur, accompagnés par le Service des relations internationales et de l’ONG FUCID, le Forum Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement, ont participé à une mission exploratoire co-organisée avec l’UCAD. Cette mission s’inscrivait dans la volonté de l’université de renforcer les partenariats avec le Sud, en favorisant les échanges, en sensibilisant les chercheurs aux enjeux du Sud global et en faisant émerger de nouveaux projets.

Pendant une semaine, plusieurs activités ont été organisées pour permettre aux membres de la délégation de découvrir l’université sénégalaise : visite de l’UCAD et découverte de ses enjeux, échanges autour du concept « One Health », rencontres entre chercheurs, visite de terrain et moment de clôture en présence de partenaires institutionnels.

Catherine Linard, professeure à la Faculté des sciences, faisait partie de la délégation namuroise « Se rendre sur place et échanger avec nos collègues sénégalais est très important. Cela nous permet de découvrir la richesse de leurs recherches, dans des domaines souvent directement connectés aux réalités du terrain », explique-t-elle.

Depuis 2015, Catherine Linard collabore avec l’UCAD, notamment dans le cadre d’un projet de recherche et développement soutenu par l’ARES. « De cette première collaboration sont nées de nombreuses dynamiques. Plusieurs doctorants sénégalais sont venus en Belgique pour poursuivre leurs recherches. Et inversement, une de mes doctorante belge, Camille Morlighem, qui travaille sur la création de cartes de risque de malaria au Sénégal, a pu bénéficier de bourses de mobilité pour des séjours de recherche à l’UCAD. Nous avons également établi des échanges d’enseignement : je me suis rendue à Dakar pour donner une semaine de formation aux doctorants en géographie, et une collègue géographe de la santé, Aminata Niang Diène, vient chaque année en Belgique pour intervenir dans un de mes cours de master », poursuit la professeure.

Les participants

La délégation rassemblait des profils issus de plusieurs facultés de l’UNamur et de services :

- Francesca Cecchet, Faculté des sciences, présidente de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter) et membre de l’Institut de recherche (NaRILIS Namur Research Institute for Life Sciences)

- Laurent Houssiau, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter)

- Charles Nicaise, Faculté de médecine et président de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)

- Denis Saint-Amand, Faculté de philosophie et de lettres et membre de l’Institut de recherche NaLTT (Namur Institute of Language, Text and Transmediality)

- Laurent Ravez, Facultés de médecine et des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILiS (Namur Research Institute for Life Sciences) et EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)

- Anne Vermeyen, membre de la Cellule bien-être animal

- Flora Musuamba, Faculté de médecine et membre de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)

- Florence Georges, Faculté de droit et membre de l’Institut de recherche NaDI (Namur Digital Institute)

- Nathanaël Laurent, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)

- Catherine Linard, Faculté des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences) et ILEE (Institute of Life-Earth-Environment)

- Rita Rixen, directrice de la FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement

- Amélie Schnock, membre du Service des relations internationales

L’Université de Namur à l’international

Engagée dans la coopération internationale et au développement, l’Université de Namur entretient de nombreuses collaborations avec plusieurs institutions dans le monde entier. Ces collaborations se réalisent à travers des projets de recherche, des missions d’enseignement ou de formation, ou encore des formations d'étudiants dans le cadre de l'offre d'enseignement de l'UNamur ou dans le cadre de stages de courte durée, notamment de recherche.

Une nouvelle fresque pour la Faculté des sciences

Une nouvelle fresque pour la Faculté des sciences

Étudiante en 3e année de médecine vétérinaire et passionnée par le dessin, Élise Hottois a transformé un des murs de la Faculté des sciences en une véritable œuvre d'art.

C’est à l'occasion d’un appel à projets visant à embellir les locaux de la Faculté des sciences qu’Élise a été retenue parmi d’autres candidats. L’objectif : mettre en lumière ses huit départements : biologie, chimie, géographie, géologie, mathématiques, médecine vétérinaire, physique et sciences philosophiques. Après une présélection, Elise a proposé un croquis qui a rapidement séduit le jury. « J’ai voulu illustrer chaque discipline dans une esthétique douce et joyeuse, en mélangeant des objets anciens avec quelques éléments plus artistiques », explique-t-elle. On peut notamment y découvrir une sphère armillaire, un squelette ou encore une représentation du système solaire.

Un soutien familial

« Depuis toute petite, j’adore le dessin, c’est une passion que je tiens de ma maman », se confie Élise. « Dès que j’ai commencé les croquis pour la fresque, je lui ai demandé des idées et des conseils. Elle est très créative et m’a beaucoup aidée », raconte-t-elle. Ensemble, elles ont cherché des inspirations et peaufiné leurs croquis, avant de se lancer dans la peinture de l’entièreté de la fresque.

Le projet a nécessité plusieurs semaines de préparation en amont et près de deux semaines de travail intensif pour achever cette œuvre de 15 mètres de long.

La fresque est visible dans le passage entre le bâtiment des sciences et l’auditoire Pedro Arrupe, accessible à partir du bâtiment des sciences, en descendant au -1.

D’autres réalisations

Pour Élise, ce n’était pas la première fois qu’elle s’essayait à ce genre d’exercice. « L’année dernière, j’avais réalisé deux fresques en collaboration avec le comité dans le Cercle vétérinaire. Je réalise aussi des tablars pour les étudiants, c’est ça qui m’a lancé dans la peinture. J’aimerais bien continuer de développer cette partie artistique à côté de mes études », conclut l’étudiante.

Événements

Soutenance publique de thèse de doctorat en médecine vétérinaire - Pierre Hostyn

Epidemiology and Diagnostics of HPAI H5Nx subclade 2.3.4.4b in Poultry

Abstract

Since its emergence in 1996, the Asian H5 Goose/Guangdong (Gs/Gd) lineage has circulated widely in poultry in southern China, spilling over to wild birds by 2002. Wild bird infections facilitated global dissemination via migratory waterfowl and repeated spillback into poultry, challenging the view that HPAI primarily arises from LPAI mutation. Subclade 2.3.4.4b emerged in Asia in 2013, reached Europe in 2016, caused recurrent epizootics, diversified into multiple genotypes, became dominant in wild birds, and shows zoonotic potential.

This thesis investigates critical knowledge gaps regarding H5Nx subclade 2.3.4.4b in poultry: (1) early within-flock spread after punctual introduction in chickens, particularly during the first European epizootics; (2) influence of pre-existing immunity on silent circulation; (3) limitations in diagnostic throughput during epizootic peaks; (4) potential of environmental surveillance, including air and dust sampling; and (5) impact on egg contamination and the reproductive tract, relevant for food safety and zoonotic risk.

Four main objectives were addressed: (1) development of an experimental model simulating punctual introductions and spread, comparing 2017 and 2020 strains and assessing pre-existing immunity; (2) enhancement of diagnostic capacity via alternative sampling, semi-automated RNA extraction, and high-throughput processing; (3) evaluation of air and dust sampling for virus monitoring under experimental and field conditions; and (4) assessment of egg contamination risk. Alternative sampling and environmental monitoring were also applied to Newcastle disease virus as a comparative notifiable pathogen.

Jury

- Prof. Catherine LINARD (UNamur), Présidente

- Prof. Benoît MUYLKENS (UNamur), Secrétaire

- Dr Damien COUPEAU (UNamur)

- Dr Jean-Luc GUÉRIN (INRAE & ENVT)

- Dr Cyril BARBEZANGE (ECDC)

- Dr Steven VAN BORM (Sciensano)

- Dr Mieke STEENSELS (Sciensano)

- Dr Bénédicte LAMBRECHT (Sciensano)

MDAH 2026 conference

15th International Symposium on Marek’s Disease and Avian Herpesviruses.

Every two years, the International Symposium on Marek's Disease and Avian Herpesviruses (MDAH) brings together researchers from around the world to exchange the latest insights on poultry viral diseases — covering their biology, evolution, control strategies, and epidemiology. Attendees include PhD students, postdocs and researchers representing academia, government, and commercial organizations from North and South America, Europe, Asia, the Middle East, Australia, and Africa.

Deadlines

- Opening of abstract submissions and registrations: 20.11.2025

- Deadline for abstract submissions: 20.01.2026

- Early bird registration deadline: 01.03.2026

- Pre-reserved hotel rooms for symposium participants until: 01.03.2026