Composé de chercheurs en linguistique et en littérature, l'Institut du Langage, du Texte et de la Transmédialité (NaLTT) constitue un espace interdisciplinaire de recherches diachroniques et synchroniques portant sur les pratiques communicatives verbales et multimodales qui se manifestent dans, sont formées et/ou régulées par la culture et la société.

Points forts

NaLTT réunit des chercheurs spécialisés dans l’étude des attitudes, des contacts et des conflits linguistiques, de la politique et de la planification linguistiques, du discours rapporté et de l’expression du point de vue, ainsi que dans l’étude de la multimodalité. L’analyse linguistique des langues signées sur des données de corpus constitue l’une des originalités de NaLTT au sein du LSFB Lab.

Dans le domaine littéraire, NaLTT fédère les travaux de spécialistes des biographies littéraires, de la théorie de la littérature, de la littérature du Moyen Âge, de la littérature missionnaire, de l’édition de textes, de la sociologie de la littérature et de la théorie de la traduction.

NaLTT propose aux doctorants un environnement de recherche stimulant et convivial. Il se veut un incitant pour le développement des collaborations entre chercheurs juniors et seniors et un espace de formation (continue) à la recherche.

À la une

Actualités

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

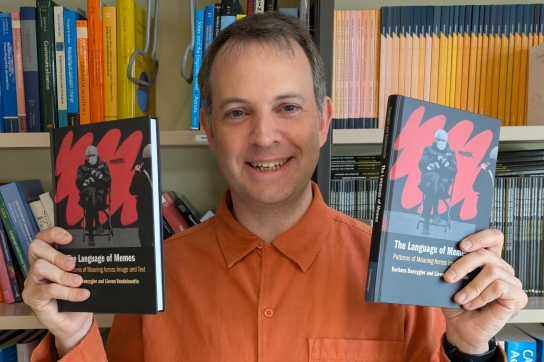

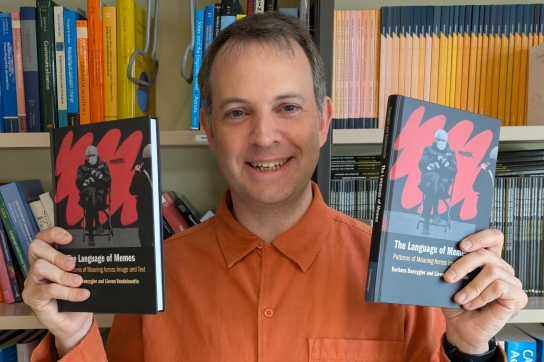

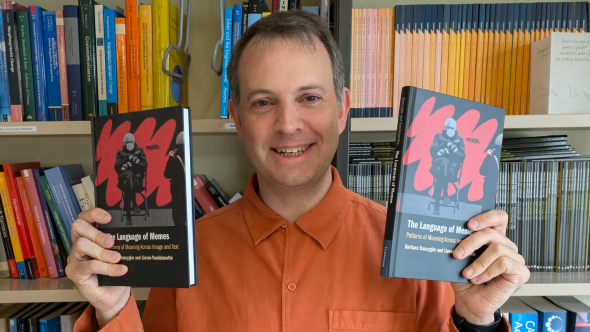

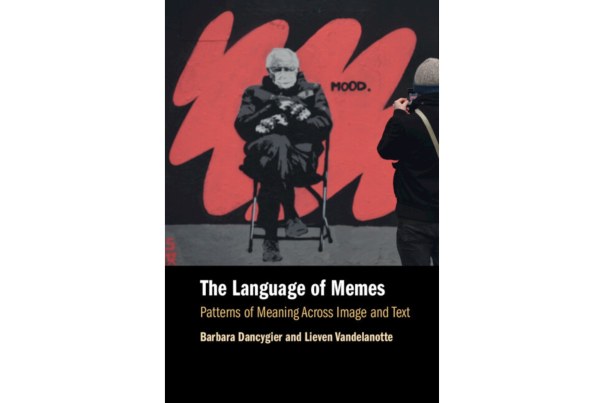

Nés sur Internet, les mèmes font partie intégrante de la culture numérique. Ces images, souvent humoristiques, combinent texte et visuel pour faire passer un message. À l’UNamur, Lieven Vandelanotte, professeur de langue et linguistique anglaises et linguistique générale à la Faculté de philosophie et lettres, s’y est intéressé d’un point de vue linguistique. Dans son nouvel ouvrage, coécrit avec Barbara Dancygier de la University of British Columbia, il décrypte comment ces créations jouent avec les mots, les images et la grammaire.

Apparu pour la première fois en 1976, le concept de mème a été utilisé par le biologiste Richard Dawkins, qui l’utilisait pour désigner une idée ou une habitude se propageant d’une personne à l’autre. Avec l’essor du numérique, le terme a pris un nouveau sens, désignant désormais ces images partagées et détournées en ligne, souvent accompagnées de texte, qui commentent l’actualité, expriment une émotion ou racontent une situation en quelques mots. Mais pour Lieven Vandelanotte, professeur à la Faculté de philosophie et lettres, les mèmes représentent un nouveau type de langage. « Les mèmes ne sont pas de simples illustrations. Ils combinent texte et image d’une manière qui transforme la façon dont le sens est construit », explique-t-il.

Un regard linguistique sur un langage numérique

Spécialiste du discours et de la linguistique anglaise, Lieven Vandelanotte étudie depuis plusieurs années le discours rapporté ainsi que la multimodalité, c’est-à-dire des productions qui combinent plusieurs modes d’expression, comme l’image et le texte.

Grâce à son mandat de Professeur de recherche Francqui, obtenu en 2023, il a pu consacrer davantage de temps à cette thématique. « Ce mandat me donne l’occasion d’approfondir mes recherches sur la multimodalité et de finaliser ce livre, un projet que je mûrissais depuis longtemps. »

L’objectif de son travail ? Montrer que dans les mèmes, l’image joue un rôle linguistique à part entière. « Elle peut remplacer un mot, compléter une phrase ou exprimer un point de vue. C’est une véritable composante grammaticale. »

Quand les images construisent le sens

Parmi les mèmes qu’il analyse, Lieven Vandelanotte cite le célèbre Distracted Boyfriend (le petit ami distrait) : un homme détourne le regard de sa compagne pour admirer une autre femme.

« Ce mème illustre l’idée de faire un choix, de changer de préférence, de se détourner d’une option vers une autre. Une idée assez similaire est exprimée par le même qui s’appelle « Sortie 12 » (Exit 12). Un exemple qui mélange les deux, montre que les utilisateurs savent bien que ces images ne servent pas vraiment à parler d’un scénario entre amoureux ou d’une situation sur l’autoroute, mais ils perçoivent que différentes formes, avec des images différentes, peuvent avoir plus ou moins le même sens. »

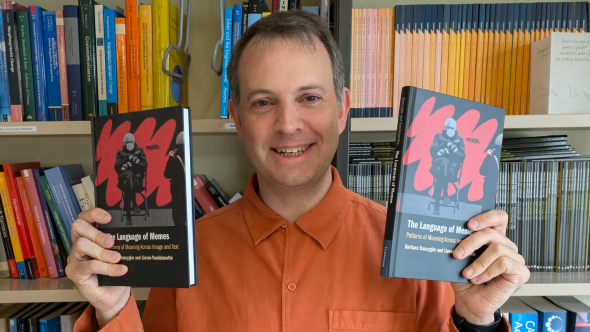

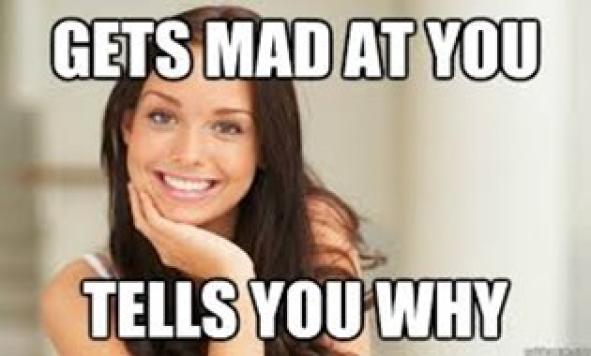

Un autre exemple est celui du mème Good Girl Gina, où une jeune femme souriante est associée à des phrases décrivant un comportement « positif ». Dans la version Gets mad at you / Tells you why, l’humour repose sur le contraste avec un stéréotype sexiste : la protagoniste se fâche, mais, contrairement au stéréotype, elle explique pourquoi. « Dans ce cas, l’image remplit le rôle de sujet de la phrase. Elle n’illustre pas le texte, elle en fait partie intégrante et participe pleinement à la construction du sens », souligne Lieven Vandelanotte.

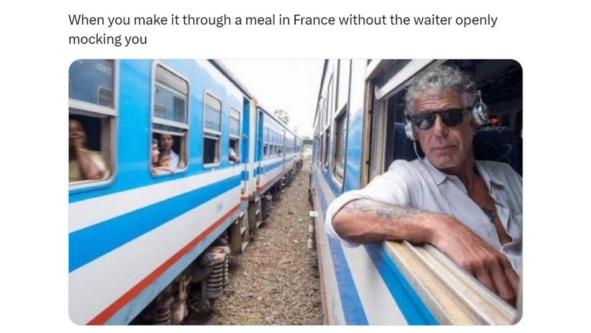

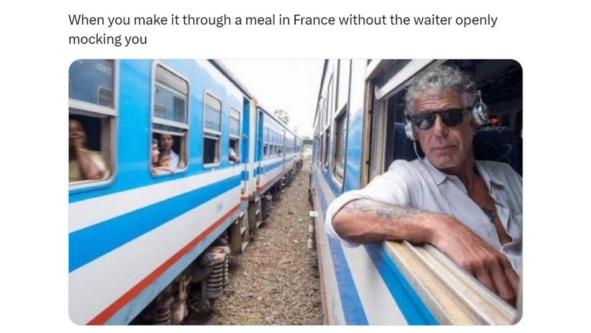

Il cite aussi la catégorie des when-memes, où une phrase débutant par When… (Quand…) se conclut par une image. Par exemple : « When you’re at a party full of people you don’t know so you stay with your friend the whole time » (Quand tu es à une fête pleine de gens que tu ne connais pas, donc tu restes avec ton ami tout le temps), accompagné de la photo d’un petit koala accroché à une jambe. « Ici, l’image vient terminer la phrase. Elle n’illustre pas directement la situation, elle en fournit la conclusion, comme un segment syntaxique à part entière. »

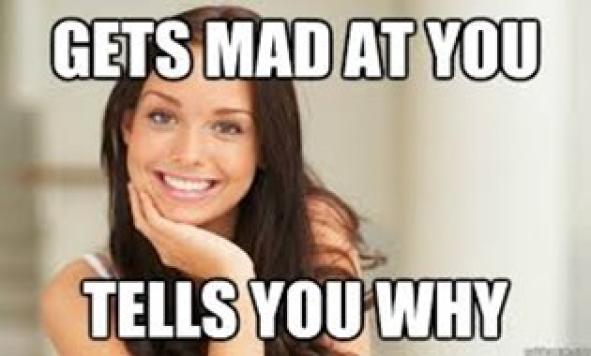

Ces analyses sont au cœur de l’ouvrage The Language of Memes, coécrit par Barbara Dancygier et Lieven Vandelanotte et publié chez Cambridge University Press.

Présenté comme le premier livre d’analyse linguistique approfondie des mèmes Internet, il propose une nouvelle approche de l’étude des genres multimodaux et explore la manière dont les images et les textes s’articulent pour créer du sens.

Quand ça se déroule dans le train…

Au cours des dernières années, Lieven Vandelanotte a participé à de nombreux colloques pour présenter les résultats de ses recherches sur les mèmes, mais aucun n'était aussi original que le récent colloque « Railway Aesthetics ». Celui-ci s'est déroulé dans des trains en mouvement. Allant de Vienne à Bucarest, puis de Bucarest à Istanbul, les participants vivant ensemble dans les wagons pendant toute la durée de la conférence. Avec Justin Bai de l'Université du Colorado, il y a présenté un exposé sur l'utilisation des trains dans les mèmes Internet et les discours sur les réseaux sociaux, comme dans l'exemple ci-joint (un « when-meme » mettant en scène le regretté chef Anthony Bourdain, l’air très cool, reflétant ironiquement l'attitude de quelqu'un qui parvient à ne pas se faire moquer par un serveur français).

L’UNamur et UCLouvain primées pour leur formation en langue des signes

L’UNamur et UCLouvain primées pour leur formation en langue des signes

C’est une belle récompense pour le Certificat interuniversitaire en Langue des signes et français : il vient d’être distingué par le Prix européen de l’enseignement innovant (EITA) dans la catégorie « Label européen des langues ».

Ce prix prestigieux, décerné par la Commission européenne, récompense les projets pédagogiques qui favorisent des pratiques d’enseignement innovantes, inclusives et collaboratives. En 2025, seuls 117 projets ont été sélectionnés à travers l’Europe, dont trois en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le projet primé porte sur le Certificat interuniversitaire en Langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et français, coorganisée par l’UNamur et l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et soutenue par l’Université de Toulouse Jean Jaurès (UTJJ) grâce à un financement Erasmus+. Dispensé de septembre 2023 à juin 2024, il vise à professionnaliser les interprètes sourds en Belgique francophone et en France, en leur offrant une formation certifiante inédite. Grâce à une approche pédagogique novatrice, mêlant apprentissage formel, non formel et informel, 19 adultes sourds ont pu obtenir une certification, renforçant leur reconnaissance professionnelle et leur rôle dans la société.

« Nous avons mis en œuvre ce certificat en raison de l'urgence et de la nécessité de développer une formation continue pour les interprètes sourds en Belgique Francophone et de la réflexion nécessaire sur le nouveau métier d'interprète sourd en France », souligne le Professeur Dany Etienne (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Doyen de la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps.

« Les interprètes sourds en Belgique sont souvent auto-formés, sans reconnaissance officielle, ce qui limite leur professionnalisation et affecte les services offerts aux personnes sourdes. En intégrant des connaissances et des outils issus d'autres universités, nous avons pu développer une formation adaptée, garantissant professionnalisme et déontologie, afin d'améliorer la qualité des services d'interprétation et d'encourager la reconnaissance du métier », ajoute la Professeure Laurence Meurant (UNamur).

Ce projet marque ainsi une première en Belgique et en France, en comblant une lacune importante dans la formation des interprètes sourds. Il ouvre la voie à une meilleure qualité des services d’interprétation et à une reconnaissance officielle du métier.

Une collaboration universitaire exemplaire

L’expertise complémentaire des trois partenaires a permis de développer une formation inédite et d’excellence :

- La recherche de l'étude linguistique de la LSFB au sein de l’UNamur menée en collaboration avec l’ASBL École et surdité et le Centre scolaire Sainte-Marie Namur.

- La recherche et la pratique dans le domaine de la co-interprétation pour l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.

- La didactique de la traduction pour l’UTJJ.

Ce travail collaboratif a permis de développer des modules sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques des apprenants sourds et de créer des liens transnationaux avec des experts du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Allemagne.

En savoir plus

- Sur le certificat en Certificat interuniversitaire en Langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et français

- Sur le Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab)

- Sur le dictionnaire bilingue français-LSFB

C'est aussi un projet à soutenir ! Plus d'infos : https://unamur.be/fr/soutenir/lsfb

Ce projet a vu le jour grâce au co-financement de l’Union européenne.

L’UNamur active au sein du réseau Relief : de nouvelles collaborations envisagées

L’UNamur active au sein du réseau Relief : de nouvelles collaborations envisagées

C’est officiel : l’Université de Namur intègre le Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement Supérieur Francophones (RELIEF). Elle devient ainsi le quatrième partenaire de ce réseau aux côtés de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), de l’Université Savoie Mont Blanc et de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

Fin octobre, la Rectrice Annick Castiaux, accompagnée du Vice-recteur aux relations internationales et à la coopération Stéphane Leyens, était en visite à l’Université Savoie Mont Blanc. Le but : identifier les opportunités de collaborations bilatérales entre les deux institutions.

Les professeurs Denis Saint-Amand (Faculté de philosophie et lettres, président du Namur Institute of Language and Transmediality) et Johan Yans (directeur du Département de géologie et président du Institute of Life,Earth and Environment) faisaient également partie de la délégation UNamur. L’Université Savoie Mont Blanc était représentée par son Président, Philippe Briand, ainsi que par Mareva Sabatier (Vice-présidente du conseil d’administration, en charge des personnels), Pascal Hot (Vice-président en charge de la recherche) ou encore Emilie Viret-Thasiniphone (directrice des relations internationales).

Des rencontres ont eu lieu avec des représentants de différents instituts et laboratoires : mathématiques, physique, science de la terre et géologie, administration des entreprises, littérature. Des opportunités de collaborations dans ces domaines ont été évoquées.

Relief : Une opportunité stratégique pour l’UNamur

Le Réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement Supérieur Francophones) regroupe quatre universités : l’UNamur, l’Université Savoie Mont Blanc, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

Créé en 2015, le réseau RELIEF a pour ambition de :

- Favoriser les échanges et les interactions entre institutions partenaires ;

- Développer des projets conjoints de qualité à l’échelle internationale, notamment dans l’espace francophone, pour les étudiants et les enseignants-chercheurs ;

- Renforcer la visibilité et l’impact des initiatives portées par le réseau et ses membres.

Invitée à rejoindre RELIEF en 2025, l’UNamur se réjouit de cette intégration.

C’est une belle opportunité pour notre université de renforcer ses collaborations existantes, d’en initier de nouvelles et de valoriser l’expertise de l’UNamur au sein d’un espace francophone d’innovation, de formation et de recherche

En savoir plus :

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Nés sur Internet, les mèmes font partie intégrante de la culture numérique. Ces images, souvent humoristiques, combinent texte et visuel pour faire passer un message. À l’UNamur, Lieven Vandelanotte, professeur de langue et linguistique anglaises et linguistique générale à la Faculté de philosophie et lettres, s’y est intéressé d’un point de vue linguistique. Dans son nouvel ouvrage, coécrit avec Barbara Dancygier de la University of British Columbia, il décrypte comment ces créations jouent avec les mots, les images et la grammaire.

Apparu pour la première fois en 1976, le concept de mème a été utilisé par le biologiste Richard Dawkins, qui l’utilisait pour désigner une idée ou une habitude se propageant d’une personne à l’autre. Avec l’essor du numérique, le terme a pris un nouveau sens, désignant désormais ces images partagées et détournées en ligne, souvent accompagnées de texte, qui commentent l’actualité, expriment une émotion ou racontent une situation en quelques mots. Mais pour Lieven Vandelanotte, professeur à la Faculté de philosophie et lettres, les mèmes représentent un nouveau type de langage. « Les mèmes ne sont pas de simples illustrations. Ils combinent texte et image d’une manière qui transforme la façon dont le sens est construit », explique-t-il.

Un regard linguistique sur un langage numérique

Spécialiste du discours et de la linguistique anglaise, Lieven Vandelanotte étudie depuis plusieurs années le discours rapporté ainsi que la multimodalité, c’est-à-dire des productions qui combinent plusieurs modes d’expression, comme l’image et le texte.

Grâce à son mandat de Professeur de recherche Francqui, obtenu en 2023, il a pu consacrer davantage de temps à cette thématique. « Ce mandat me donne l’occasion d’approfondir mes recherches sur la multimodalité et de finaliser ce livre, un projet que je mûrissais depuis longtemps. »

L’objectif de son travail ? Montrer que dans les mèmes, l’image joue un rôle linguistique à part entière. « Elle peut remplacer un mot, compléter une phrase ou exprimer un point de vue. C’est une véritable composante grammaticale. »

Quand les images construisent le sens

Parmi les mèmes qu’il analyse, Lieven Vandelanotte cite le célèbre Distracted Boyfriend (le petit ami distrait) : un homme détourne le regard de sa compagne pour admirer une autre femme.

« Ce mème illustre l’idée de faire un choix, de changer de préférence, de se détourner d’une option vers une autre. Une idée assez similaire est exprimée par le même qui s’appelle « Sortie 12 » (Exit 12). Un exemple qui mélange les deux, montre que les utilisateurs savent bien que ces images ne servent pas vraiment à parler d’un scénario entre amoureux ou d’une situation sur l’autoroute, mais ils perçoivent que différentes formes, avec des images différentes, peuvent avoir plus ou moins le même sens. »

Un autre exemple est celui du mème Good Girl Gina, où une jeune femme souriante est associée à des phrases décrivant un comportement « positif ». Dans la version Gets mad at you / Tells you why, l’humour repose sur le contraste avec un stéréotype sexiste : la protagoniste se fâche, mais, contrairement au stéréotype, elle explique pourquoi. « Dans ce cas, l’image remplit le rôle de sujet de la phrase. Elle n’illustre pas le texte, elle en fait partie intégrante et participe pleinement à la construction du sens », souligne Lieven Vandelanotte.

Il cite aussi la catégorie des when-memes, où une phrase débutant par When… (Quand…) se conclut par une image. Par exemple : « When you’re at a party full of people you don’t know so you stay with your friend the whole time » (Quand tu es à une fête pleine de gens que tu ne connais pas, donc tu restes avec ton ami tout le temps), accompagné de la photo d’un petit koala accroché à une jambe. « Ici, l’image vient terminer la phrase. Elle n’illustre pas directement la situation, elle en fournit la conclusion, comme un segment syntaxique à part entière. »

Ces analyses sont au cœur de l’ouvrage The Language of Memes, coécrit par Barbara Dancygier et Lieven Vandelanotte et publié chez Cambridge University Press.

Présenté comme le premier livre d’analyse linguistique approfondie des mèmes Internet, il propose une nouvelle approche de l’étude des genres multimodaux et explore la manière dont les images et les textes s’articulent pour créer du sens.

Quand ça se déroule dans le train…

Au cours des dernières années, Lieven Vandelanotte a participé à de nombreux colloques pour présenter les résultats de ses recherches sur les mèmes, mais aucun n'était aussi original que le récent colloque « Railway Aesthetics ». Celui-ci s'est déroulé dans des trains en mouvement. Allant de Vienne à Bucarest, puis de Bucarest à Istanbul, les participants vivant ensemble dans les wagons pendant toute la durée de la conférence. Avec Justin Bai de l'Université du Colorado, il y a présenté un exposé sur l'utilisation des trains dans les mèmes Internet et les discours sur les réseaux sociaux, comme dans l'exemple ci-joint (un « when-meme » mettant en scène le regretté chef Anthony Bourdain, l’air très cool, reflétant ironiquement l'attitude de quelqu'un qui parvient à ne pas se faire moquer par un serveur français).

L’UNamur et UCLouvain primées pour leur formation en langue des signes

L’UNamur et UCLouvain primées pour leur formation en langue des signes

C’est une belle récompense pour le Certificat interuniversitaire en Langue des signes et français : il vient d’être distingué par le Prix européen de l’enseignement innovant (EITA) dans la catégorie « Label européen des langues ».

Ce prix prestigieux, décerné par la Commission européenne, récompense les projets pédagogiques qui favorisent des pratiques d’enseignement innovantes, inclusives et collaboratives. En 2025, seuls 117 projets ont été sélectionnés à travers l’Europe, dont trois en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le projet primé porte sur le Certificat interuniversitaire en Langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et français, coorganisée par l’UNamur et l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et soutenue par l’Université de Toulouse Jean Jaurès (UTJJ) grâce à un financement Erasmus+. Dispensé de septembre 2023 à juin 2024, il vise à professionnaliser les interprètes sourds en Belgique francophone et en France, en leur offrant une formation certifiante inédite. Grâce à une approche pédagogique novatrice, mêlant apprentissage formel, non formel et informel, 19 adultes sourds ont pu obtenir une certification, renforçant leur reconnaissance professionnelle et leur rôle dans la société.

« Nous avons mis en œuvre ce certificat en raison de l'urgence et de la nécessité de développer une formation continue pour les interprètes sourds en Belgique Francophone et de la réflexion nécessaire sur le nouveau métier d'interprète sourd en France », souligne le Professeur Dany Etienne (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Doyen de la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps.

« Les interprètes sourds en Belgique sont souvent auto-formés, sans reconnaissance officielle, ce qui limite leur professionnalisation et affecte les services offerts aux personnes sourdes. En intégrant des connaissances et des outils issus d'autres universités, nous avons pu développer une formation adaptée, garantissant professionnalisme et déontologie, afin d'améliorer la qualité des services d'interprétation et d'encourager la reconnaissance du métier », ajoute la Professeure Laurence Meurant (UNamur).

Ce projet marque ainsi une première en Belgique et en France, en comblant une lacune importante dans la formation des interprètes sourds. Il ouvre la voie à une meilleure qualité des services d’interprétation et à une reconnaissance officielle du métier.

Une collaboration universitaire exemplaire

L’expertise complémentaire des trois partenaires a permis de développer une formation inédite et d’excellence :

- La recherche de l'étude linguistique de la LSFB au sein de l’UNamur menée en collaboration avec l’ASBL École et surdité et le Centre scolaire Sainte-Marie Namur.

- La recherche et la pratique dans le domaine de la co-interprétation pour l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.

- La didactique de la traduction pour l’UTJJ.

Ce travail collaboratif a permis de développer des modules sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques des apprenants sourds et de créer des liens transnationaux avec des experts du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Allemagne.

En savoir plus

- Sur le certificat en Certificat interuniversitaire en Langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et français

- Sur le Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab)

- Sur le dictionnaire bilingue français-LSFB

C'est aussi un projet à soutenir ! Plus d'infos : https://unamur.be/fr/soutenir/lsfb

Ce projet a vu le jour grâce au co-financement de l’Union européenne.

L’UNamur active au sein du réseau Relief : de nouvelles collaborations envisagées

L’UNamur active au sein du réseau Relief : de nouvelles collaborations envisagées

C’est officiel : l’Université de Namur intègre le Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement Supérieur Francophones (RELIEF). Elle devient ainsi le quatrième partenaire de ce réseau aux côtés de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), de l’Université Savoie Mont Blanc et de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

Fin octobre, la Rectrice Annick Castiaux, accompagnée du Vice-recteur aux relations internationales et à la coopération Stéphane Leyens, était en visite à l’Université Savoie Mont Blanc. Le but : identifier les opportunités de collaborations bilatérales entre les deux institutions.

Les professeurs Denis Saint-Amand (Faculté de philosophie et lettres, président du Namur Institute of Language and Transmediality) et Johan Yans (directeur du Département de géologie et président du Institute of Life,Earth and Environment) faisaient également partie de la délégation UNamur. L’Université Savoie Mont Blanc était représentée par son Président, Philippe Briand, ainsi que par Mareva Sabatier (Vice-présidente du conseil d’administration, en charge des personnels), Pascal Hot (Vice-président en charge de la recherche) ou encore Emilie Viret-Thasiniphone (directrice des relations internationales).

Des rencontres ont eu lieu avec des représentants de différents instituts et laboratoires : mathématiques, physique, science de la terre et géologie, administration des entreprises, littérature. Des opportunités de collaborations dans ces domaines ont été évoquées.

Relief : Une opportunité stratégique pour l’UNamur

Le Réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement Supérieur Francophones) regroupe quatre universités : l’UNamur, l’Université Savoie Mont Blanc, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

Créé en 2015, le réseau RELIEF a pour ambition de :

- Favoriser les échanges et les interactions entre institutions partenaires ;

- Développer des projets conjoints de qualité à l’échelle internationale, notamment dans l’espace francophone, pour les étudiants et les enseignants-chercheurs ;

- Renforcer la visibilité et l’impact des initiatives portées par le réseau et ses membres.

Invitée à rejoindre RELIEF en 2025, l’UNamur se réjouit de cette intégration.

C’est une belle opportunité pour notre université de renforcer ses collaborations existantes, d’en initier de nouvelles et de valoriser l’expertise de l’UNamur au sein d’un espace francophone d’innovation, de formation et de recherche

En savoir plus :

Les thématiques de recherche

- Pratiques langagières, politique et planification linguistiques en contexte multilingue

- Propriétés structurelles et discursives des constructions linguistiques et des variétés linguistiques

- Multilinguisme et apprentissage d’une langue

- Traduction et hétérolinguisme comme manifestations du contact linguistique et du transfert interculturel

- Littérature, société et transmédialité

- Pratiques et concepts littéraires à travers les temps et les espaces

Contact

Pour toute question : info.naltt@unamur.be