Willkommen, Welcome, Welkom ! Le bachelier en langues et littératures germaniques se définit par la transmission et le développement de toute une série de compétences linguistiques, analytiques, critiques et communicatives. Ces compétences sont non seulement hautement valorisables sur le marché du travail, mais ont aussi une valeur humaine non négligeable. Le Département de langues et littératures germaniques est un département à part, dans une université à part : à taille humaine, centré sur l’humain, convivial et familial, qualitatif, compétitif et immersif : il est fait pour vous !

Le Fil rouge Germa

Depuis 2025, le Département de Langues et littératures germaniques a fait le choix d’un thème d’année qui réunit l’ensemble de la communauté : étudiants et enseignants, tous blocs confondus. Cette année sera consacrée à la thématique des « Lignes de vie » ou en langues cibles « Lifelines, Levenslijnen, Lebenslinien », un fil rouge qui explore la vie des individus, son évolution, sa transmission et les liens qui se tissent entre les âges.

En savoir plus sur le département de langues et littératures germaniques

À la une

Actualités

Le Département de langues et littératures germaniques mobilisé autour des lignes de vie

Le Département de langues et littératures germaniques mobilisé autour des lignes de vie

Au Département de langues et littératures germaniques, l’année 2025-2026 est placée sous la thématique des « Lignes de vie » ou en langues cibles « Lifelines, Levenslijnen, Lebenslinien ». Pour la première fois, l’équipe enseignante et les étudiantes et étudiants se réunissent autour d’une thématique commune qui les accompagnera toute l’année académique. L’objectif : renforcer la cohérence entre les cours, créer une dynamique collective et explorer autrement les langues germaniques et leurs cultures.

« Notre souhait était de créer une véritable dynamique dans notre enseignement et d’offrir de la cohérence à nos étudiantes et étudiants en travaillant toutes et tous autour d’une même thématique. Notre équipe s’est d’ailleurs inspirée des initiatives menées à la Faculté de droit, qui pratique le Fil Rouge depuis plusieurs années », explique Laurence Mettewie, directrice du Département de langues et littératures germaniques. « L’an dernier déjà, sans que cela ait été pensé explicitement, plusieurs activités de notre département tournaient autour de questions de reconstruction, de transmission ou encore de résilience. » Ce constat a incité l’équipe à officialiser cette approche en choisissant une thématique commune.

Le point de départ de cette première édition est le « Lifelines », organisé les 11 et 12 décembre 2025 par l’équipe de l’Unité d’anglais avec l’implication des étudiantes et étudiants du cours Language & Society, qui sera consacré au langage et à la littérature à travers les âges de la vie (infos Lifespan).

Ainsi, le Département de langues et littératures germaniques a choisi de prolonger cette réflexion en s’intéressant à la manière dont les individus évoluent, grandissent et transmettent, avec une dimension intergénérationnelle qui tient particulièrement à cœur à l’équipe.

Un programme d’activités pour explorer les lignes de vie

Lectures communes, cinéclub, voyages didactiques, sujets d’initiation à la recherche… ce sont plusieurs activités pédagogiques qui illustreront ce fil rouge tout au long de l’année.

Le Cinéclub de Germa proposera six films, en anglais, néerlandais et allemand. Pour inaugurer ce cycle, l’équipe a choisi un film qui illustre la thématique des lignes de vie : « Honig im Kopf » (« Du miel plein la tête ») de Til Schweiger. Ce film raconte, de manière à la fois humoristique et émouvante, l’histoire d’un grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer et de sa petite-fille qui fera tout pour le « sauver », et porte ainsi un regard bienveillant sur des thèmes tels que la démence, la famille et la mémoire.

En néerlandais, les travaux de recherche en linguistique seront orientés vers la question de la transmission linguistique. Les étudiantes et étudiants exploreront ainsi comment les langues se transmettent, sont présentes à différentes étapes de la vie ou comment elles éclairent les liens intergénérationnels, par exemple à travers l’usage de WhatsApp.

Le traditionnel voyage d’études aux Pays-Bas s’inscrira lui aussi dans cette thématique. Cette année, direction Rotterdam et Fenix, son nouveau musée consacré à l’art et aux migrations, dont une des expositions retrace des histoires de mobilité, d’ancrage et de passages vers des vies qu’ils et elles espèrent meilleures. L’occasion pour les étudiantes et étudiants de confronter les notions de mémoire, de déplacement et d’héritage culturel au cœur même d’un parcours muséal pensé comme une succession de lignes de vie.

D’autres activités viendront enrichir le programme : projets étudiants spécialement conçus pour explorer les trajectoires de vie, analyses d’œuvres littéraires guidées par la thématique et des rencontres avec des autrices venues d’Irlande du nord et de Flandre : Wendy Erskine, et Lara Taveirne ainsi que son traducteur français Guillaume Deneufbourg.

Découvrir le Département de langues et littératures germaniques

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

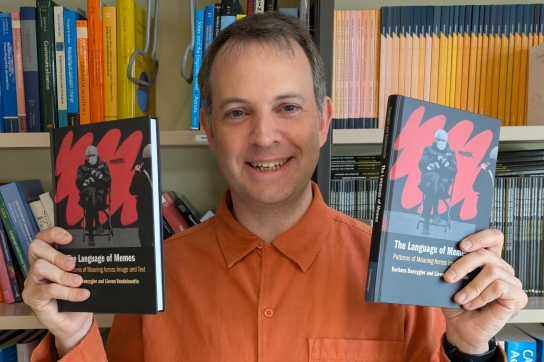

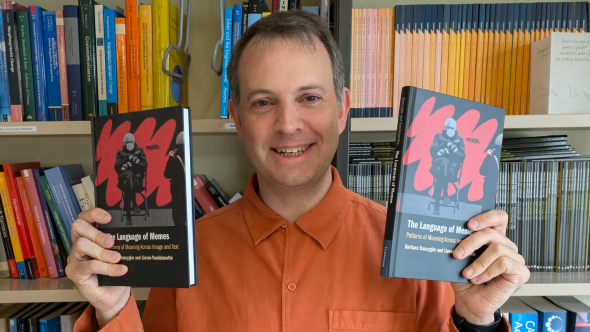

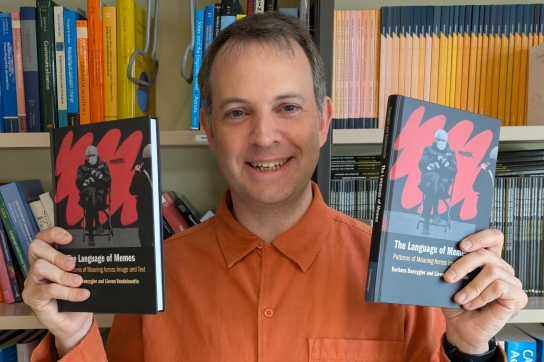

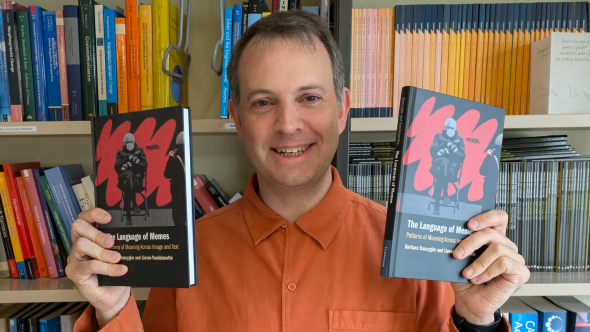

Nés sur Internet, les mèmes font partie intégrante de la culture numérique. Ces images, souvent humoristiques, combinent texte et visuel pour faire passer un message. À l’UNamur, Lieven Vandelanotte, professeur de langue et linguistique anglaises et linguistique générale à la Faculté de philosophie et lettres, s’y est intéressé d’un point de vue linguistique. Dans son nouvel ouvrage, coécrit avec Barbara Dancygier de la University of British Columbia, il décrypte comment ces créations jouent avec les mots, les images et la grammaire.

Apparu pour la première fois en 1976, le concept de mème a été utilisé par le biologiste Richard Dawkins, qui l’utilisait pour désigner une idée ou une habitude se propageant d’une personne à l’autre. Avec l’essor du numérique, le terme a pris un nouveau sens, désignant désormais ces images partagées et détournées en ligne, souvent accompagnées de texte, qui commentent l’actualité, expriment une émotion ou racontent une situation en quelques mots. Mais pour Lieven Vandelanotte, professeur à la Faculté de philosophie et lettres, les mèmes représentent un nouveau type de langage. « Les mèmes ne sont pas de simples illustrations. Ils combinent texte et image d’une manière qui transforme la façon dont le sens est construit », explique-t-il.

Un regard linguistique sur un langage numérique

Spécialiste du discours et de la linguistique anglaise, Lieven Vandelanotte étudie depuis plusieurs années le discours rapporté ainsi que la multimodalité, c’est-à-dire des productions qui combinent plusieurs modes d’expression, comme l’image et le texte.

Grâce à son mandat de Professeur de recherche Francqui, obtenu en 2023, il a pu consacrer davantage de temps à cette thématique. « Ce mandat me donne l’occasion d’approfondir mes recherches sur la multimodalité et de finaliser ce livre, un projet que je mûrissais depuis longtemps. »

L’objectif de son travail ? Montrer que dans les mèmes, l’image joue un rôle linguistique à part entière. « Elle peut remplacer un mot, compléter une phrase ou exprimer un point de vue. C’est une véritable composante grammaticale. »

Quand les images construisent le sens

Parmi les mèmes qu’il analyse, Lieven Vandelanotte cite le célèbre Distracted Boyfriend (le petit ami distrait) : un homme détourne le regard de sa compagne pour admirer une autre femme.

« Ce mème illustre l’idée de faire un choix, de changer de préférence, de se détourner d’une option vers une autre. Une idée assez similaire est exprimée par le même qui s’appelle « Sortie 12 » (Exit 12). Un exemple qui mélange les deux, montre que les utilisateurs savent bien que ces images ne servent pas vraiment à parler d’un scénario entre amoureux ou d’une situation sur l’autoroute, mais ils perçoivent que différentes formes, avec des images différentes, peuvent avoir plus ou moins le même sens. »

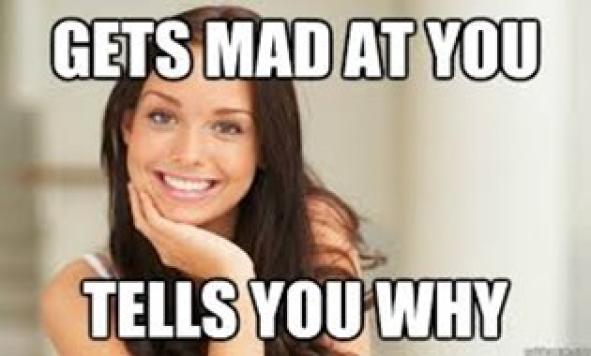

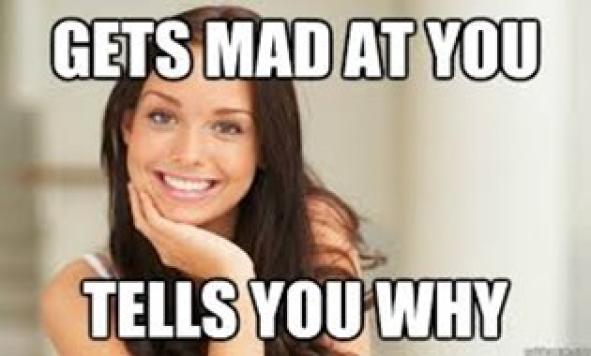

Un autre exemple est celui du mème Good Girl Gina, où une jeune femme souriante est associée à des phrases décrivant un comportement « positif ». Dans la version Gets mad at you / Tells you why, l’humour repose sur le contraste avec un stéréotype sexiste : la protagoniste se fâche, mais, contrairement au stéréotype, elle explique pourquoi. « Dans ce cas, l’image remplit le rôle de sujet de la phrase. Elle n’illustre pas le texte, elle en fait partie intégrante et participe pleinement à la construction du sens », souligne Lieven Vandelanotte.

Il cite aussi la catégorie des when-memes, où une phrase débutant par When… (Quand…) se conclut par une image. Par exemple : « When you’re at a party full of people you don’t know so you stay with your friend the whole time » (Quand tu es à une fête pleine de gens que tu ne connais pas, donc tu restes avec ton ami tout le temps), accompagné de la photo d’un petit koala accroché à une jambe. « Ici, l’image vient terminer la phrase. Elle n’illustre pas directement la situation, elle en fournit la conclusion, comme un segment syntaxique à part entière. »

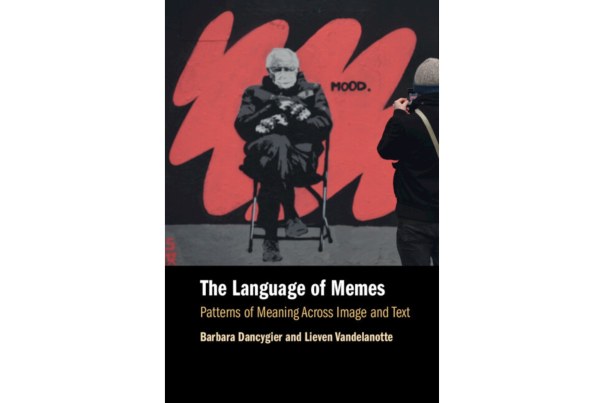

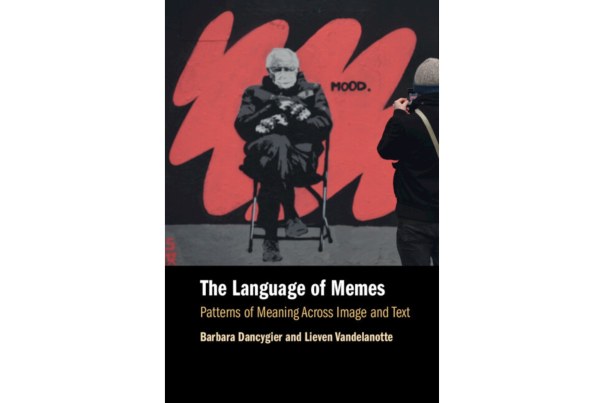

Ces analyses sont au cœur de l’ouvrage The Language of Memes, coécrit par Barbara Dancygier et Lieven Vandelanotte et publié chez Cambridge University Press.

Présenté comme le premier livre d’analyse linguistique approfondie des mèmes Internet, il propose une nouvelle approche de l’étude des genres multimodaux et explore la manière dont les images et les textes s’articulent pour créer du sens.

Quand ça se déroule dans le train…

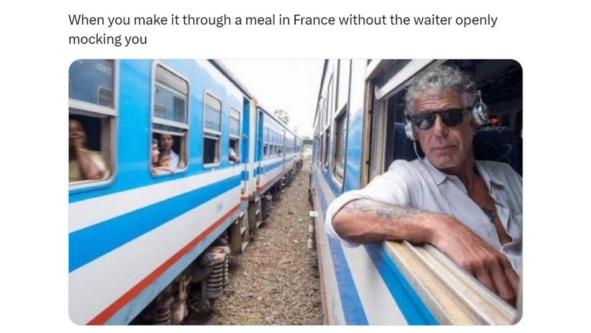

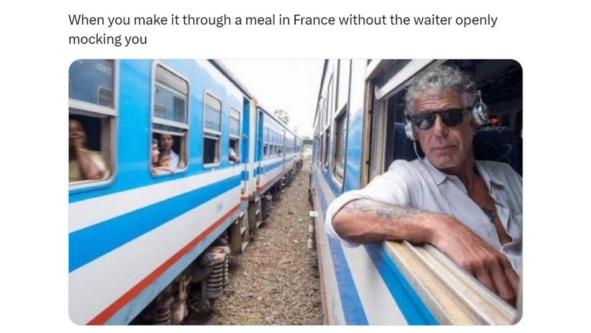

Au cours des dernières années, Lieven Vandelanotte a participé à de nombreux colloques pour présenter les résultats de ses recherches sur les mèmes, mais aucun n'était aussi original que le récent colloque « Railway Aesthetics ». Celui-ci s'est déroulé dans des trains en mouvement. Allant de Vienne à Bucarest, puis de Bucarest à Istanbul, les participants vivant ensemble dans les wagons pendant toute la durée de la conférence. Avec Justin Bai de l'Université du Colorado, il y a présenté un exposé sur l'utilisation des trains dans les mèmes Internet et les discours sur les réseaux sociaux, comme dans l'exemple ci-joint (un « when-meme » mettant en scène le regretté chef Anthony Bourdain, l’air très cool, reflétant ironiquement l'attitude de quelqu'un qui parvient à ne pas se faire moquer par un serveur français).

Jean-Marc Dewaele : « Le multilinguisme n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout »

Jean-Marc Dewaele : « Le multilinguisme n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout »

Professeur de linguistique appliquée et de multilinguisme à l’Université de Londres (Birkbeck et Institute of Education à University College London), Jean-Marc Dewaele est un expert des émotions dans l’apprentissage des langues. Ayant grandi en Flandre dans un environnement bilingue, il s’est très tôt intéressé aux interactions entre langues et identités. Il est invité à l’Université de Namur dans le cadre de la Chaire Francqui internationale 2024-2025, intitulée "Multilingualism and language learning. Challenges & Opportunities" en partenariat avec la VUB et l’UGent. Il partage son expertise et met en lumière l’importance des recherches scientifiques sur le multilinguisme et l’acquisition des langues.

Cet article est tiré de la rubrique "Invité" du magazine Omalius de mars 2025.

Comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre intérêt pour le multilinguisme ?

J’ai grandi à Bruges, dans une famille bilingue. Je parlais le français avec mes parents et étudiais dans une école néerlandophone. Pendant mes études secondaires, mes camarades me faisaient ressentir que j’étais différent. Je comprenais leur dialecte ouest-flamand, mais je ne le parlais pas, ce qui me donnait l’impression de ne pas être totalement des leurs. Très jeune, cela m’a amené à me poser la question « pourquoi les bilingues sont-ils différents des monolingues ? » Plus tard, j’ai étudié le français à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Là encore, j’ai ressenti une forme de tension linguistique. Les interviews pour des jobs académiques en Belgique tournaient toujours autour de mon profil linguistique et idéologique. Lorsque j’ai postulé à l’Université de Londres, on m’a demandé : « What can you contribute to this department? » Je me souviens avoir pensé : « Voilà la question que j’attendais ! On s’intéresse enfin à ce que je peux apporter et non à mon origine ».

Au quotidien, vous dites préférer utiliser l’anglais pour les affaires académiques, le néerlandais avec votre femme et vous réservez le français pour les blagues. Comment expliquez-vous cette répartition des langues ?

Je pense que chez toutes les personnes multilingues, chaque langue remplit une fonction spécifique et véhicule certaines connotations. Par exemple, si je veux faire rire mon épouse, j’utiliserai le français avec un accent allemand ou flamand local. Certains mots nous paraissent plus juteux ou amusants et on aime les intégrer à notre langage. On absorbe ce que l’on entend autour de soi et on le reproduit.

Justement, pourquoi certaines langues intègrent-elles des mots étrangers, comme l’anglais dans le français ou le flamand ?

Il n’existe pas de langue pure, elles évoluent toutes sans cesse, en intégrant des influences extérieures. En Belgique, je remarque que les nouvelles générations utilisent beaucoup plus de mots anglais qu’il y a 30 ans. À l’époque, lorsqu’on jurait en néerlandais, on disait godverdomme, alors qu’aujourd’hui, on entend plutôt shit ou fuck. Cette évolution s’explique par l’omniprésence de la culture anglophone qui favorise l’absorption progressive de certains mots. On remarque aussi cela en France, où le français a intégré de nombreux mots arabes, notamment sous l’influence de la musique rap. Chaque génération cherche à se distinguer de la précédente et cela passe souvent par l’adoption d’un langage qui lui est propre.

Comment donner le goût des langues aux étudiants ?

La notion d’enjoyment est très importante. C’est d’ailleurs une thématique qui a été étudiée par Laurence Mettewie, professeure à la Faculté de philosophie et de lettres de l’UNamur. Il a été montré que les étudiants wallons prennent plus de plaisir à apprendre l’anglais que le néerlandais, malgré des stratégies didactiques identiques. L’anglais est perçu comme une langue « cool », sans enjeu politique, contrairement au néerlandais, qui reste lié aux tensions politiques. Pourtant, apprendre la deuxième langue nationale est essentiel pour la cohésion du pays. Pour susciter l’intérêt des étudiants, il faut éveiller leur curiosité culturelle. Actuellement, beaucoup de personnes veulent apprendre le coréen grâce à la musique K-pop, car ils veulent comprendre les paroles. Cela prouve qu’une culture peut motiver à apprendre une langue. Pour enseigner les langues, il ne faut pas se limiter aux règles de grammaire. Il faut proposer aux étudiants des chansons, leur montrer des extraits de films, leur faire lire des textes captivants… ils doivent ressentir de la satisfaction en se rendant compte qu’ils sont capables de comprendre des choses concrètes et qu’ils progressent malgré les difficultés.

Vous avez étudié le concept de flow dans l’apprentissage des langues. De quoi s’agit-il ?

Le flow, c’est un état de concentration intense où l’apprenant est totalement absorbé dans ce qu’il est en train de faire. Il perd alors la notion du temps, car il prend plaisir à apprendre. Pour atteindre cet état, plusieurs conditions doivent être réunies, comme un bon équilibre entre le niveau de difficulté et les compétences de l’étudiant ; car une tâche trop facile ennuie, mais une tâche trop difficile décourage. Il est aussi essentiel d’avoir des objectifs clairs, recevoir du feedback ou encore ressentir un sentiment de contrôle. Créer ces conditions en classe est un défi, mais lorsque c’est réussi, le flow favorise à la fois la motivation et les performances des apprenants.

Comment voyez-vous l’évolution de l’enseignement des langues dans les prochaines années, notamment avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) ?

Il serait dangereux de croire que l’IA va simplifier l’apprentissage des langues. Ces outils peuvent être utiles pour améliorer la qualité d’un texte, mais il faut rester prudent. L’IA fonctionne relativement bien pour des textes factuels, comme des contrats, mais dès qu’il s’agit de textes académiques nécessitant une argumentation, elle montre rapidement ses limites. Un texte généré par IA se repère d’ailleurs assez rapidement, car la voix de l’auteur est absente. Or, sans cette voix, il n’y a pas d’argumentation personnelle. Je préfère lire un texte dans un anglais imparfait mais authentique, plutôt qu’un texte parfait mais produit par une machine. L’IA peut être un bon outil, à condition de savoir s’en servir intelligemment. C’est un peu comme un dictionnaire ou un manuel d’élocution. Cela peut être un bon soutien à l’apprentissage, mais il ne faut pas en abuser.

Le multilinguisme est-il réellement un atout ?

Être multilingue ou multiculturel, c’est avoir accès à des mondes insoupçonnés. Le monolingue est enfermé dans une seule pièce, mais il ne se rend pas compte du monde extérieur qui l’entoure. Apprendre une autre langue, c’est mieux comprendre la sienne et sa propre culture, car chaque langue a ses propres codes. Par exemple, en arabe, une conversation commencera forcément par de longues salutations, tandis qu’en anglais, on ira plus rapidement au but. Ces différences existent aussi à l’écrit, où chaque culture suit ses propres conventions. Peu importe les langues parlées – qu’il s’agisse du berbère, de l’arabe, de l’espagnol ou du polonais –, le multilinguisme est une richesse. Il faut encourager les parents à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Maîtriser plusieurs langues améliore même les performances scolaires. Les recherches montrent que les enfants lettrés dans leur langue d’origine réussissent souvent mieux. Contrairement aux idées reçues, jongler entre plusieurs langues n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout.

Cet article est tiré de la rubrique "Invité" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Ecrire contre la guerre : une exposition sur Ingeborg Bachmann (1926–1973)

Ecrire contre la guerre : une exposition sur Ingeborg Bachmann (1926–1973)

En commémoration des cinquante ans de la mort de cette écrivaine autrichienne de renom, le Département de Langues et littératures germaniques (Unité d’allemand) ainsi que la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin présentent sa vie et son œuvre. Une exposition à voir jusqu’au 18 décembre à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.

Le 17 octobre 1973, l’autrice germanophone Ingeborg Bachmann mourut accidentellement dans son appartement à Rome. Un choc pour ses amis et ses proches mais aussi pour la scène littéraire germanophone que Bachmann a profondément marquée.

Cinquante ans après sa mort, cette exposition souhaite lui rendre hommage. Elle est le fruit d’une collaboration entre le Département de Langues et littératures germaniques (Unité d’allemand) de l’UNamur, le Forum culturel autrichien à Bruxelles et la Bibliothèque Universitaire Moretus-Plantin.

Préparée en Autriche par Hans Höller, éminent spécialiste de l’œuvre de Bachmann, cette exposition itinérante a en effet déjà voyagé à travers le monde avant d’arriver à Namur. Elle parle d’un sujet qui traverse l’entièreté des écrits de Bachmann et qui touche les êtres humains de tous les continents. Ecrire contre la guerre – pour Bachmann dont les années de jeunesse furent bouleversées par la Seconde Guerre mondiale, l’écriture constitua sa vie durant l’ultime refuge et l’unique but de l’existence. L’exposition, qui suit un ordre biographique et chronologique transparent, permet de faire connaître à la fois la poésie de Bachmann, son roman Malina mais aussi d’autres écrits tels que son journal de guerre et ses correspondances avec des auteurs et autrices comme Paul Celan et Nelly Sachs. Elle repose sur des recherches.

Cette exposition s’inscrit dans les activités d’enseignement et de recherche de Valérie Leyh et Guillaume Etienne, tous deux enseignants-chercheurs en littérature germanophone à l’UNamur. Elle vise à faire connaître la littérature germanophone en Wallonie et à favoriser des échanges avec les autres universités francophones. Une collaboration a ainsi été mise en place avec le professeur Hubert Roland (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) qui visitera l’exposition avec ses étudiants le 15 décembre 2023. Une belle opportunité pour permettre une rencontre entre les étudiants namurois inscrits au cours d’Histoire des littératures et civilisations germanophones II et les étudiants louvanistes.

Consultez notre agenda pour des informations pratiques concernant l'exposition.

Le Département de langues et littératures germaniques mobilisé autour des lignes de vie

Le Département de langues et littératures germaniques mobilisé autour des lignes de vie

Au Département de langues et littératures germaniques, l’année 2025-2026 est placée sous la thématique des « Lignes de vie » ou en langues cibles « Lifelines, Levenslijnen, Lebenslinien ». Pour la première fois, l’équipe enseignante et les étudiantes et étudiants se réunissent autour d’une thématique commune qui les accompagnera toute l’année académique. L’objectif : renforcer la cohérence entre les cours, créer une dynamique collective et explorer autrement les langues germaniques et leurs cultures.

« Notre souhait était de créer une véritable dynamique dans notre enseignement et d’offrir de la cohérence à nos étudiantes et étudiants en travaillant toutes et tous autour d’une même thématique. Notre équipe s’est d’ailleurs inspirée des initiatives menées à la Faculté de droit, qui pratique le Fil Rouge depuis plusieurs années », explique Laurence Mettewie, directrice du Département de langues et littératures germaniques. « L’an dernier déjà, sans que cela ait été pensé explicitement, plusieurs activités de notre département tournaient autour de questions de reconstruction, de transmission ou encore de résilience. » Ce constat a incité l’équipe à officialiser cette approche en choisissant une thématique commune.

Le point de départ de cette première édition est le « Lifelines », organisé les 11 et 12 décembre 2025 par l’équipe de l’Unité d’anglais avec l’implication des étudiantes et étudiants du cours Language & Society, qui sera consacré au langage et à la littérature à travers les âges de la vie (infos Lifespan).

Ainsi, le Département de langues et littératures germaniques a choisi de prolonger cette réflexion en s’intéressant à la manière dont les individus évoluent, grandissent et transmettent, avec une dimension intergénérationnelle qui tient particulièrement à cœur à l’équipe.

Un programme d’activités pour explorer les lignes de vie

Lectures communes, cinéclub, voyages didactiques, sujets d’initiation à la recherche… ce sont plusieurs activités pédagogiques qui illustreront ce fil rouge tout au long de l’année.

Le Cinéclub de Germa proposera six films, en anglais, néerlandais et allemand. Pour inaugurer ce cycle, l’équipe a choisi un film qui illustre la thématique des lignes de vie : « Honig im Kopf » (« Du miel plein la tête ») de Til Schweiger. Ce film raconte, de manière à la fois humoristique et émouvante, l’histoire d’un grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer et de sa petite-fille qui fera tout pour le « sauver », et porte ainsi un regard bienveillant sur des thèmes tels que la démence, la famille et la mémoire.

En néerlandais, les travaux de recherche en linguistique seront orientés vers la question de la transmission linguistique. Les étudiantes et étudiants exploreront ainsi comment les langues se transmettent, sont présentes à différentes étapes de la vie ou comment elles éclairent les liens intergénérationnels, par exemple à travers l’usage de WhatsApp.

Le traditionnel voyage d’études aux Pays-Bas s’inscrira lui aussi dans cette thématique. Cette année, direction Rotterdam et Fenix, son nouveau musée consacré à l’art et aux migrations, dont une des expositions retrace des histoires de mobilité, d’ancrage et de passages vers des vies qu’ils et elles espèrent meilleures. L’occasion pour les étudiantes et étudiants de confronter les notions de mémoire, de déplacement et d’héritage culturel au cœur même d’un parcours muséal pensé comme une succession de lignes de vie.

D’autres activités viendront enrichir le programme : projets étudiants spécialement conçus pour explorer les trajectoires de vie, analyses d’œuvres littéraires guidées par la thématique et des rencontres avec des autrices venues d’Irlande du nord et de Flandre : Wendy Erskine, et Lara Taveirne ainsi que son traducteur français Guillaume Deneufbourg.

Découvrir le Département de langues et littératures germaniques

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Quand les mèmes d’internet deviennent un objet de recherche

Nés sur Internet, les mèmes font partie intégrante de la culture numérique. Ces images, souvent humoristiques, combinent texte et visuel pour faire passer un message. À l’UNamur, Lieven Vandelanotte, professeur de langue et linguistique anglaises et linguistique générale à la Faculté de philosophie et lettres, s’y est intéressé d’un point de vue linguistique. Dans son nouvel ouvrage, coécrit avec Barbara Dancygier de la University of British Columbia, il décrypte comment ces créations jouent avec les mots, les images et la grammaire.

Apparu pour la première fois en 1976, le concept de mème a été utilisé par le biologiste Richard Dawkins, qui l’utilisait pour désigner une idée ou une habitude se propageant d’une personne à l’autre. Avec l’essor du numérique, le terme a pris un nouveau sens, désignant désormais ces images partagées et détournées en ligne, souvent accompagnées de texte, qui commentent l’actualité, expriment une émotion ou racontent une situation en quelques mots. Mais pour Lieven Vandelanotte, professeur à la Faculté de philosophie et lettres, les mèmes représentent un nouveau type de langage. « Les mèmes ne sont pas de simples illustrations. Ils combinent texte et image d’une manière qui transforme la façon dont le sens est construit », explique-t-il.

Un regard linguistique sur un langage numérique

Spécialiste du discours et de la linguistique anglaise, Lieven Vandelanotte étudie depuis plusieurs années le discours rapporté ainsi que la multimodalité, c’est-à-dire des productions qui combinent plusieurs modes d’expression, comme l’image et le texte.

Grâce à son mandat de Professeur de recherche Francqui, obtenu en 2023, il a pu consacrer davantage de temps à cette thématique. « Ce mandat me donne l’occasion d’approfondir mes recherches sur la multimodalité et de finaliser ce livre, un projet que je mûrissais depuis longtemps. »

L’objectif de son travail ? Montrer que dans les mèmes, l’image joue un rôle linguistique à part entière. « Elle peut remplacer un mot, compléter une phrase ou exprimer un point de vue. C’est une véritable composante grammaticale. »

Quand les images construisent le sens

Parmi les mèmes qu’il analyse, Lieven Vandelanotte cite le célèbre Distracted Boyfriend (le petit ami distrait) : un homme détourne le regard de sa compagne pour admirer une autre femme.

« Ce mème illustre l’idée de faire un choix, de changer de préférence, de se détourner d’une option vers une autre. Une idée assez similaire est exprimée par le même qui s’appelle « Sortie 12 » (Exit 12). Un exemple qui mélange les deux, montre que les utilisateurs savent bien que ces images ne servent pas vraiment à parler d’un scénario entre amoureux ou d’une situation sur l’autoroute, mais ils perçoivent que différentes formes, avec des images différentes, peuvent avoir plus ou moins le même sens. »

Un autre exemple est celui du mème Good Girl Gina, où une jeune femme souriante est associée à des phrases décrivant un comportement « positif ». Dans la version Gets mad at you / Tells you why, l’humour repose sur le contraste avec un stéréotype sexiste : la protagoniste se fâche, mais, contrairement au stéréotype, elle explique pourquoi. « Dans ce cas, l’image remplit le rôle de sujet de la phrase. Elle n’illustre pas le texte, elle en fait partie intégrante et participe pleinement à la construction du sens », souligne Lieven Vandelanotte.

Il cite aussi la catégorie des when-memes, où une phrase débutant par When… (Quand…) se conclut par une image. Par exemple : « When you’re at a party full of people you don’t know so you stay with your friend the whole time » (Quand tu es à une fête pleine de gens que tu ne connais pas, donc tu restes avec ton ami tout le temps), accompagné de la photo d’un petit koala accroché à une jambe. « Ici, l’image vient terminer la phrase. Elle n’illustre pas directement la situation, elle en fournit la conclusion, comme un segment syntaxique à part entière. »

Ces analyses sont au cœur de l’ouvrage The Language of Memes, coécrit par Barbara Dancygier et Lieven Vandelanotte et publié chez Cambridge University Press.

Présenté comme le premier livre d’analyse linguistique approfondie des mèmes Internet, il propose une nouvelle approche de l’étude des genres multimodaux et explore la manière dont les images et les textes s’articulent pour créer du sens.

Quand ça se déroule dans le train…

Au cours des dernières années, Lieven Vandelanotte a participé à de nombreux colloques pour présenter les résultats de ses recherches sur les mèmes, mais aucun n'était aussi original que le récent colloque « Railway Aesthetics ». Celui-ci s'est déroulé dans des trains en mouvement. Allant de Vienne à Bucarest, puis de Bucarest à Istanbul, les participants vivant ensemble dans les wagons pendant toute la durée de la conférence. Avec Justin Bai de l'Université du Colorado, il y a présenté un exposé sur l'utilisation des trains dans les mèmes Internet et les discours sur les réseaux sociaux, comme dans l'exemple ci-joint (un « when-meme » mettant en scène le regretté chef Anthony Bourdain, l’air très cool, reflétant ironiquement l'attitude de quelqu'un qui parvient à ne pas se faire moquer par un serveur français).

Jean-Marc Dewaele : « Le multilinguisme n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout »

Jean-Marc Dewaele : « Le multilinguisme n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout »

Professeur de linguistique appliquée et de multilinguisme à l’Université de Londres (Birkbeck et Institute of Education à University College London), Jean-Marc Dewaele est un expert des émotions dans l’apprentissage des langues. Ayant grandi en Flandre dans un environnement bilingue, il s’est très tôt intéressé aux interactions entre langues et identités. Il est invité à l’Université de Namur dans le cadre de la Chaire Francqui internationale 2024-2025, intitulée "Multilingualism and language learning. Challenges & Opportunities" en partenariat avec la VUB et l’UGent. Il partage son expertise et met en lumière l’importance des recherches scientifiques sur le multilinguisme et l’acquisition des langues.

Cet article est tiré de la rubrique "Invité" du magazine Omalius de mars 2025.

Comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre intérêt pour le multilinguisme ?

J’ai grandi à Bruges, dans une famille bilingue. Je parlais le français avec mes parents et étudiais dans une école néerlandophone. Pendant mes études secondaires, mes camarades me faisaient ressentir que j’étais différent. Je comprenais leur dialecte ouest-flamand, mais je ne le parlais pas, ce qui me donnait l’impression de ne pas être totalement des leurs. Très jeune, cela m’a amené à me poser la question « pourquoi les bilingues sont-ils différents des monolingues ? » Plus tard, j’ai étudié le français à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Là encore, j’ai ressenti une forme de tension linguistique. Les interviews pour des jobs académiques en Belgique tournaient toujours autour de mon profil linguistique et idéologique. Lorsque j’ai postulé à l’Université de Londres, on m’a demandé : « What can you contribute to this department? » Je me souviens avoir pensé : « Voilà la question que j’attendais ! On s’intéresse enfin à ce que je peux apporter et non à mon origine ».

Au quotidien, vous dites préférer utiliser l’anglais pour les affaires académiques, le néerlandais avec votre femme et vous réservez le français pour les blagues. Comment expliquez-vous cette répartition des langues ?

Je pense que chez toutes les personnes multilingues, chaque langue remplit une fonction spécifique et véhicule certaines connotations. Par exemple, si je veux faire rire mon épouse, j’utiliserai le français avec un accent allemand ou flamand local. Certains mots nous paraissent plus juteux ou amusants et on aime les intégrer à notre langage. On absorbe ce que l’on entend autour de soi et on le reproduit.

Justement, pourquoi certaines langues intègrent-elles des mots étrangers, comme l’anglais dans le français ou le flamand ?

Il n’existe pas de langue pure, elles évoluent toutes sans cesse, en intégrant des influences extérieures. En Belgique, je remarque que les nouvelles générations utilisent beaucoup plus de mots anglais qu’il y a 30 ans. À l’époque, lorsqu’on jurait en néerlandais, on disait godverdomme, alors qu’aujourd’hui, on entend plutôt shit ou fuck. Cette évolution s’explique par l’omniprésence de la culture anglophone qui favorise l’absorption progressive de certains mots. On remarque aussi cela en France, où le français a intégré de nombreux mots arabes, notamment sous l’influence de la musique rap. Chaque génération cherche à se distinguer de la précédente et cela passe souvent par l’adoption d’un langage qui lui est propre.

Comment donner le goût des langues aux étudiants ?

La notion d’enjoyment est très importante. C’est d’ailleurs une thématique qui a été étudiée par Laurence Mettewie, professeure à la Faculté de philosophie et de lettres de l’UNamur. Il a été montré que les étudiants wallons prennent plus de plaisir à apprendre l’anglais que le néerlandais, malgré des stratégies didactiques identiques. L’anglais est perçu comme une langue « cool », sans enjeu politique, contrairement au néerlandais, qui reste lié aux tensions politiques. Pourtant, apprendre la deuxième langue nationale est essentiel pour la cohésion du pays. Pour susciter l’intérêt des étudiants, il faut éveiller leur curiosité culturelle. Actuellement, beaucoup de personnes veulent apprendre le coréen grâce à la musique K-pop, car ils veulent comprendre les paroles. Cela prouve qu’une culture peut motiver à apprendre une langue. Pour enseigner les langues, il ne faut pas se limiter aux règles de grammaire. Il faut proposer aux étudiants des chansons, leur montrer des extraits de films, leur faire lire des textes captivants… ils doivent ressentir de la satisfaction en se rendant compte qu’ils sont capables de comprendre des choses concrètes et qu’ils progressent malgré les difficultés.

Vous avez étudié le concept de flow dans l’apprentissage des langues. De quoi s’agit-il ?

Le flow, c’est un état de concentration intense où l’apprenant est totalement absorbé dans ce qu’il est en train de faire. Il perd alors la notion du temps, car il prend plaisir à apprendre. Pour atteindre cet état, plusieurs conditions doivent être réunies, comme un bon équilibre entre le niveau de difficulté et les compétences de l’étudiant ; car une tâche trop facile ennuie, mais une tâche trop difficile décourage. Il est aussi essentiel d’avoir des objectifs clairs, recevoir du feedback ou encore ressentir un sentiment de contrôle. Créer ces conditions en classe est un défi, mais lorsque c’est réussi, le flow favorise à la fois la motivation et les performances des apprenants.

Comment voyez-vous l’évolution de l’enseignement des langues dans les prochaines années, notamment avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) ?

Il serait dangereux de croire que l’IA va simplifier l’apprentissage des langues. Ces outils peuvent être utiles pour améliorer la qualité d’un texte, mais il faut rester prudent. L’IA fonctionne relativement bien pour des textes factuels, comme des contrats, mais dès qu’il s’agit de textes académiques nécessitant une argumentation, elle montre rapidement ses limites. Un texte généré par IA se repère d’ailleurs assez rapidement, car la voix de l’auteur est absente. Or, sans cette voix, il n’y a pas d’argumentation personnelle. Je préfère lire un texte dans un anglais imparfait mais authentique, plutôt qu’un texte parfait mais produit par une machine. L’IA peut être un bon outil, à condition de savoir s’en servir intelligemment. C’est un peu comme un dictionnaire ou un manuel d’élocution. Cela peut être un bon soutien à l’apprentissage, mais il ne faut pas en abuser.

Le multilinguisme est-il réellement un atout ?

Être multilingue ou multiculturel, c’est avoir accès à des mondes insoupçonnés. Le monolingue est enfermé dans une seule pièce, mais il ne se rend pas compte du monde extérieur qui l’entoure. Apprendre une autre langue, c’est mieux comprendre la sienne et sa propre culture, car chaque langue a ses propres codes. Par exemple, en arabe, une conversation commencera forcément par de longues salutations, tandis qu’en anglais, on ira plus rapidement au but. Ces différences existent aussi à l’écrit, où chaque culture suit ses propres conventions. Peu importe les langues parlées – qu’il s’agisse du berbère, de l’arabe, de l’espagnol ou du polonais –, le multilinguisme est une richesse. Il faut encourager les parents à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Maîtriser plusieurs langues améliore même les performances scolaires. Les recherches montrent que les enfants lettrés dans leur langue d’origine réussissent souvent mieux. Contrairement aux idées reçues, jongler entre plusieurs langues n’est ni un danger ni un obstacle, mais un véritable atout.

Cet article est tiré de la rubrique "Invité" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Ecrire contre la guerre : une exposition sur Ingeborg Bachmann (1926–1973)

Ecrire contre la guerre : une exposition sur Ingeborg Bachmann (1926–1973)

En commémoration des cinquante ans de la mort de cette écrivaine autrichienne de renom, le Département de Langues et littératures germaniques (Unité d’allemand) ainsi que la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin présentent sa vie et son œuvre. Une exposition à voir jusqu’au 18 décembre à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.

Le 17 octobre 1973, l’autrice germanophone Ingeborg Bachmann mourut accidentellement dans son appartement à Rome. Un choc pour ses amis et ses proches mais aussi pour la scène littéraire germanophone que Bachmann a profondément marquée.

Cinquante ans après sa mort, cette exposition souhaite lui rendre hommage. Elle est le fruit d’une collaboration entre le Département de Langues et littératures germaniques (Unité d’allemand) de l’UNamur, le Forum culturel autrichien à Bruxelles et la Bibliothèque Universitaire Moretus-Plantin.

Préparée en Autriche par Hans Höller, éminent spécialiste de l’œuvre de Bachmann, cette exposition itinérante a en effet déjà voyagé à travers le monde avant d’arriver à Namur. Elle parle d’un sujet qui traverse l’entièreté des écrits de Bachmann et qui touche les êtres humains de tous les continents. Ecrire contre la guerre – pour Bachmann dont les années de jeunesse furent bouleversées par la Seconde Guerre mondiale, l’écriture constitua sa vie durant l’ultime refuge et l’unique but de l’existence. L’exposition, qui suit un ordre biographique et chronologique transparent, permet de faire connaître à la fois la poésie de Bachmann, son roman Malina mais aussi d’autres écrits tels que son journal de guerre et ses correspondances avec des auteurs et autrices comme Paul Celan et Nelly Sachs. Elle repose sur des recherches.

Cette exposition s’inscrit dans les activités d’enseignement et de recherche de Valérie Leyh et Guillaume Etienne, tous deux enseignants-chercheurs en littérature germanophone à l’UNamur. Elle vise à faire connaître la littérature germanophone en Wallonie et à favoriser des échanges avec les autres universités francophones. Une collaboration a ainsi été mise en place avec le professeur Hubert Roland (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) qui visitera l’exposition avec ses étudiants le 15 décembre 2023. Une belle opportunité pour permettre une rencontre entre les étudiants namurois inscrits au cours d’Histoire des littératures et civilisations germanophones II et les étudiants louvanistes.

Consultez notre agenda pour des informations pratiques concernant l'exposition.