Le Département s'intéresse aux sociétés du passé et d’aujourd’hui par le biais de l’étude des traces et productions matérielles, qu’il s’agisse de vestiges archéologiques ou architecturaux, d’objets ou d’œuvres artistiques. L'ouverture et la diversité sont les lignes directrices du Département d'archéologie et sciences de l'art.

Les études d'archéologie et sciences de l'art ont pour objectif de former les futurs professionnels du patrimoine aux méthodes de la recherche et aux savoirs spécifiques à ces disciplines. La pratique de terrain au contact direct des sites, des objets et des œuvres, est au cœur de nos méthodes d’enseignement. A partir de l’observation et de la caractérisation des traces d’occupation ou des matières façonnées par l’homme, l’étudiant est amené à les interpréter sous l’angle de leurs contextes de production et d’usage, en interrogeant leur signification.

Les recherches menées au département portent sur des domaines artistiques et techniques divers, de la préhistoire au temps présent.

En savoir plus sur le Département d'archéologie et sciences de l'art

À la une

Actualités

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

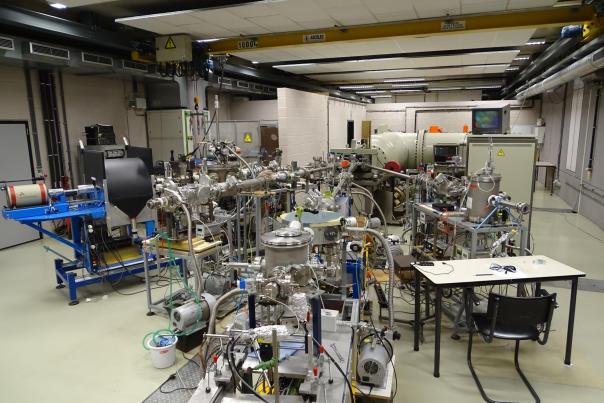

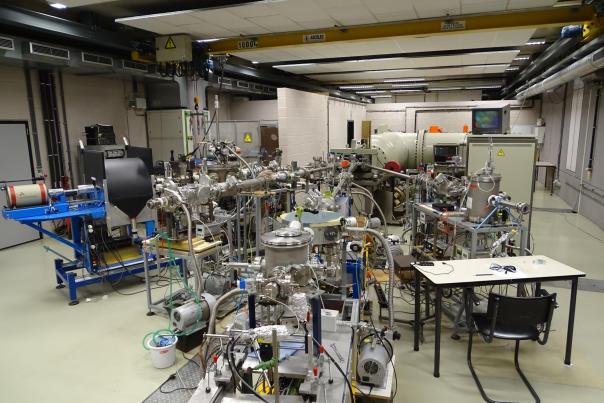

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.

Anne-Catherine Heuskin travaille également en radiobiologie. Les particules sont utilisées pour irradier des cellules cancéreuses afin de détruire leur matériel génétique et les empêcher de proliférer : c’est la base de la radiothérapie et de la protonthérapie.

Rencontre avec la FaSEF en ce qui concerne les opportunités de formation des enseignants.

La rencontre a permis d’asseoir la volonté de la FaSEF et de l’UNamur de s’impliquer dans la coordination en Belgique francophone du « Belgian National Teacher Programme » que le CERN souhaite relancer dès 2026. Une réflexion a aussi été initiée concernant d’autres pistes en formation d’enseignants Telle qu’ une intervention prochaine du CERN à la « Salle des Pros », le lieu rassemblant la formation aux différents acteurs de la formation à l'enseignement à l’UNamur.

Une visite du TRAKK

Le TRAKK est le hub créatif namurois porté par 3 partenaires complémentaires sur le terrain : le BEP, le KIKK, et l'UNamur. Outre le lieu, François Briard a pu visiter le ProtoLab , qui fait le lien entre les idées et l'industrie en étant un pôle de recherche et développement décentralisé accessibles aux PME et porteurs de projet en proposant des accompagnements poussés dans le prototypage de produits ou de services.

Les invités du CERN

François Briard - Chef de groupe Portail de la science du CERN, alumni UNamur 1994

Ses spécialités :

- Les systèmes d’information, les applications administratives et les base de données (Oracle)

- La communication grand public

- La logistique d’accueil des visiteurs

- L’organisation d’évènements jusqu’à 80 000 participants.

Diplômé en droit et gestion des technologies de l’information (DGTIC) en 1994 après sa licence et maîtrise en informatique obtenue en 1993, François Briard travaille au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève, le plus grand laboratoire en physique des particules au monde.

Durant son cursus scolaire, effectué 100% à l'UNamur, il a été vice-président de la Régionale namuroise et délégué des étudiants durant ses années de candidatures en sciences économiques et sociales, option informatique.

Grâce à la formation pluridisciplinaire dispensée à l’UNamur, il a pu saisir plusieurs occasions de réorienter sa carrière au sein du CERN où il a été ingénieur systèmes d’information à partir de 1994 puis, à partir de 2014, , a redirigé sa carrière vers la communication grand-public, jusqu’à devenir Chef de groupe du Portail de la science, qui est le centre de communication grand public du CERN.

Serge Mathot - Referent Applied Physicist au CERN, alumni UNamur 1992

Ses spécialités

- Ion Beam Analysis (IBA)

- Métallurgie, brasage sous vide

- Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) linacs, sources d’ions

Serge Mathot obtient son doctorat en sciences appliquées à l’UNamur en 1992, après sa licence en sciences physique en obtenue en 1985.

Il effectue ensuite un post-doctorat au Joint Research Center (EU science hub) de Geel, qui a pour vocation de rassembler des compétences pluridisciplinaires pour développer de nouvelles méthodes de mesure et des outils tels que des matériaux de référence.

Il parfait son expertise en métallurgie physique avant d’être engagé au CERN en 1995 comme Referent Applied Physicist. Il a travaillé sur de nombreux projets de recherche (CLOUD, MACHINA, ELISA…) et a développé de nombreuses pièces pour la fabrication des accélérateurs du CERN.

Le CERN

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions.

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organisations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui 25 États membres, dont la Belgique.

Les programmes d’études en physique à l'UNamur

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des particules élémentaires aux galaxies, vous avez soif de comprendre le pourquoi et le comment des phénomènes naturels que vous observez ? La physique répond à toutes vos questions.

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Dans le cadre de leur formation en archéologie, les étudiants de l’Université de Namur vivent une immersion unique dans leur future profession grâce à des chantiers-écoles. Ce programme, développé par le Département d'archéologie et sciences de l'art, allie étroitement expérience de terrain et apprentissage académique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius de décembre 2024.

Cette initiative est portée par Fanny Martin, chargée de cours en archéologie nationale à l’UNamur. « Sortir des études d’archéologie sans avoir expérimenté la discipline n’a pas beaucoup de sens. Lors de mon arrivée, il n’existait pas encore de chantiers-écoles à l’Université de Namur. Il me paraissait essentiel de proposer un projet pour les étudiants, car l’archéologie de terrain est une discipline à part entière », explique-t-elle. Julian Richard, professeur d’archéologie grecque et romaine et directeur du département, ajoute : « À l’UNamur, notre atout est d’emmener les étudiants sur le terrain le plus possible. Dès le bachelier, ils sont amenés à être en contact avec l’objet, l’observer, le manipuler, le comprendre. C’est une pédagogie à laquelle nous tenons, et la mise en place de chantier-école en fait partie ».

Lors de ces chantiers, les étudiants, confrontés aux réalités du terrain, doivent appliquer leurs connaissances théoriques à des situations concrètes, développant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi des capacités d’analyse et de résolution de problèmes. « En première et en deuxième année, les étudiants reçoivent un bagage méthodologique sur la fouille. Et puis, entre la deuxième et la troisième, ils partent sur le chantier-école durant deux semaines et mettent ces principes en pratique », complète Fanny Martin.

Ces stages offrent une expérience immersive. Bérénice Didier, étudiante en histoire de l’art et archéologie, a travaillé sur le site de Tintigny, une nécropole à tombelles de l’âge du Fer, en Gaume, pendant que d’autres se rendaient au château Féodal de Moha, en Province de Liège.

Ce stage m’a beaucoup apporté. L’équipe sur le chantier était adorable. Nous avons d’abord appris les bases de la fouille, puis, petit à petit, exploré toutes les étapes de la discipline, ce qui était passionnant », raconte-t-elle. Marion Drabbé, étudiante en troisième année de bachelier en archéologie, appuie les propos de Bérénice en ajoutant : « J'avais quelques appréhensions, car les chantiers-écoles sont comme un petit examen dans notre cursus. Mais finalement, l'expérience a été formidable. Nous étions entourés de professionnels adorables, et j'ai été encadrée par Fanny Thirion, archéologue au Musée des Celtes. C'était génial ! Ces chantiers permettent de voir concrètement ce qu'on étudie, et on se rend compte à quel point l'archéologie est un travail précis et minutieux. Il y a aussi la satisfaction de découvrir des objets inédits : nous avons trouvé une urne avec des résidus osseux et une épingle de fibule, ce qui est assez rare dans les fouilles. Nous étions ravis ! ».

L'expérience des chantiers-écoles n'est pas seulement professionnelle. Pour Bérénice Didier, c’était aussi un moment de partage et de cohésion : « Cela faisait un peu colonie de vacances. C’était vraiment très chouette et j’ai eu l’occasion de créer beaucoup de liens ». En dehors des heures de fouille, les étudiants partagent leur quotidien, ce qui favorise des liens forts et développe leur capacité à travailler en équipe.

Ces chantiers, qui constituent des projets de recherche à part entière, demandent une importante organisation et des soutiens variés. « Nous avons choisi de travailler dans la région de Tintigny, en Gaume. Le site est en danger de conservation et nous bénéficions d'un financement de l’Agence wallonne du Patrimoine ainsi que d’un partenariat avec le Musée des Celtes de Libramont et de la Commune de Tintigny pour mener à bien les opérations. Ce type de projet exige de nombreuses collaborations pour gérer la logistique et l’étude », explique Fanny Martin. De plus, les soutiens des partenaires et de l’UNamur permettent la gratuité des stages, pour ne priver aucun étudiant de cette opportunité.

Une double mission et une ouverture sur le monde professionnel

Ces projets remplissent une double mission sociétale : préserver et transmettre le patrimoine à la société. Dans cette optique, les étudiants accueillent des visiteurs sur le site pour partager leurs découvertes, leur permettant d’acquérir des compétences en médiation culturelle. Bérénice témoigne d’ailleurs : « Faire des visites guidées m’a vraiment plu, au point de me donner envie d’explorer ce domaine à l’avenir ». Marion complète : « Les visites étaient vraiment enrichissantes. On se rend compte que pouvoir exprimer son savoir naissant face à des personnes intéressées par ce qu'on leur dit, c'est aussi très glorifiant ». Cette dimension fait de ces stages bien plus que des simples fouilles : ils sont également des lieux de transmission où les étudiants valorisent leur travail auprès de la société.

Les chantiers constituent aussi une première expérience dans le monde professionnel. « Ils leur offrent un premier bagage pour le futur », note Julian Richard. Les étudiants peuvent également participer à des missions internationales, comme celles organisées par Julian Richard à Ostie, le port antique de Rome, avec l’UCLouvain. Ces fouilles à l'étranger apportent une perspective complémentaire et enrichissent leur formation par l’étude d’autres contextes, notamment bâtis, ainsi que d’autres périodes.

Grâce à cette approche, les étudiants en archéologie de l’UNamur développent une compréhension plus approfondie de leur domaine tout en construisant un réseau professionnel utile pour le futur. Le chantier-école devient une expérience marquante, préparant les étudiants aussi bien sur le plan académique que personnel, pour la suite de leur parcours.

Un nouveau nom pour le département !

Le Département a récemment pris le nom de Département d’archéologie et sciences de l’art. Selon Mathieu Piavaux, professeur à l’UNamur et ancien directeur du département ayant contribué au projet, « ce changement visait deux objectifs. Premièrement, mettre en évidence une approche très pratique de l’archéologie, fortement mise en avant dans notre démarche pédagogique et dans l’activité scientifique du département. Que ce soit dans les cours dédiés aux méthodes de l’archéologie, à la technologie des objets et de l’architecture, mais aussi dans les travaux pratiques des étudiants comme dans les cours donnés en partie in situ. Deuxièmement, privilégier une appellation d’origine germanique, "sciences de l’art" (Kunstwissenschaft), qui recouvre un domaine beaucoup plus vaste que l’histoire de l’art stricto sensu et apparaissait donc mieux adaptée à la diversité des approches de nos disciplines, qui comptent par exemple la muséologie ou encore la conservation du patrimoine. Cette nouvelle appellation révèle aussi la polyvalence du département, impliqué dans des masters de spécialisation liés à la gestion et à la conservation du patrimoine. Enfin, le fait de mettre "sciences" dans le nom, est aussi un clin d’œil à la Faculté des sciences, avec laquelle nous collaborons régulièrement compte tenu de l’interdisciplinarité inhérente à nos disciplines. Tout cela représente un beau travail d’équipe, une belle dynamique collective qui permet ce genre d’évolution. Se redéfinir ensemble et faire évoluer notre identité est toujours enthousiasmant. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê grâce à une recherche de l’UNamur

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê grâce à une recherche de l’UNamur

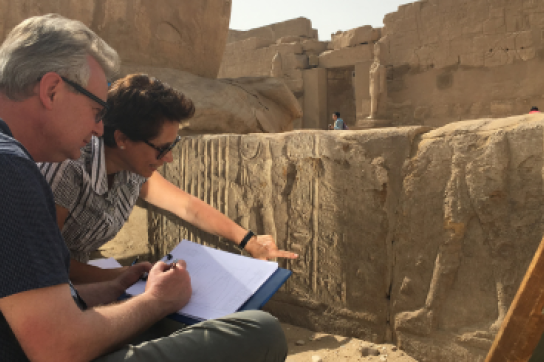

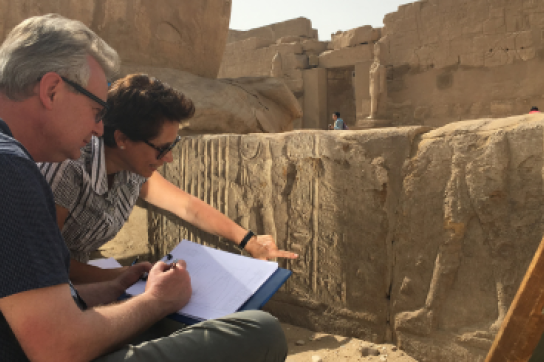

Expert en égyptologie, le Professeur René Preys, membre de l’Institut Paths et du Département d’histoire de l’art et archéologie de l’UNamur, vient de publier un ouvrage qui examine les restaurations du kiosque de Taharqa une contribution essentielle de la période kouchite (746 655 av. J.-C.), du temple d’Amon-Rê à Karnak, en Egypte.

Intitulé "The Kiosk of Taharqa. The Ptolemaic Decoration," l’ouvrage est publié par l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Cette publication est le résultat d'une collaboration entre le Centre franco-égyptien d'Étude des Temples de Karnak (CFEETK) et le professeur René Preys.

Dans ce projet, le CFEETK est responsable de la fouille, de la restauration et de l’étude du temple d’Amon à Karnak. De son côté, les recherches du Professeur René Preys, se focalisent sur les monuments de l'époque gréco-romaine situés sur l'axe principal du temple d'Amon, entre le premier pylône et le Sanctuaire de la Barque.

Un premier volume publié en 2021 se consacrait à la porte ptolémaïque du deuxième pylône. Le deuxième volume se penche sur les restaurations ptolémaïques du Kiosque de Taharqa situé sur le parvis du temple. L'ouvrage examine les ajouts réalisés durant l'époque gréco-romaine. « Taharqa (690-664 BCE) est l'un des rois nubiens à l'origine du monument, mais les évolutions ultérieures ont été le fait des Ptolémées, parmi lesquels figure Cléopâtre », précise le Professeur René Preys.

L'ouvrage repose sur la photogramétrie, une technique qui utilise une série de photos très précises superposées pour capturer tous les détails. Cette méthode photographique revêt une grande importance, car une fois dégagés, les monuments se dégradent rapidement en raison de l'exposition au soleil, au vent, au sable et à la pollution atmosphérique notamment. À partir de ces photos, l'auteur crée des dessins qui sont ensuite analysés et interprétés dans l'ouvrage.

Ce livre est le fruit du travail d'une équipe collaborative, comprenant notamment Martina Minas-Nerpel, Professeur d'Égyptologie à l'Université de Trier.

La publication de ces deux ouvrages a reçu le financement du Fonds Spécial de Recherche de l’UNamur. Dans ce cadre, des étudiants en égyptologie peuvent participer à un nouveau projet de recherche mené par le Professeur René Preys, à Dendera.

Par ailleurs, René Preys a reçu un Excellence Of Science (EOS) du FNRS pour le projet AGROS : Agriculture, diet and nutrition in Greco-Roman Egypt. Ce projet est mené au sein du pôle de recherche Acanthum du département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie. Il se penche sur les régimes alimentaires en Égypte durant la période gréco-romaine en utilisant une collection unique de vestiges archéologiques de plantes et d'animaux conservée au Kelsey Museum of Archaeology (États-Unis). Le projet EOS rassemble un consortium de chercheurs de diverses institutions, avec René Preys comme promoteur principal du groupe de recherche de l'UNamur. Le projet se focalise principalement sur les données alimentaires provenant des temples et des tombes de l'Égypte gréco-romaine. Le financement du FNRS permet de financer deux chercheurs post-doctorants sur une période de trois ans.

Le film "Specularia" primé aux USA

Le film "Specularia" primé aux USA

Le documentaire produit dans le cadre du projet de recherche en archéologie expérimentale, "Spécularia", se voit récompensé d’un prix dans un festival américain, organisé par l’University of Pittsburgh et l'University of South Carolina!

Comprendre comment les romains produisaient leurs vitres : tel était l’objet du projet de recherche Spécularia, mené par l’UNamur dans le cadre thèse de doctorat de Géraldine Frère, chercheuse en archéologie au sein de l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs).

Aujourd’hui, une nouvelle récompense vient d’être attribuée à l'équipe du projet Specularia : le documentaire réalisé par Philippe Axell et coproduit par l'UNamur et l'Archéoparc de Malagne a été récompensé d'une "Honorable Mention" lors de l'Arkhaios Film Festival organisé par l'University of Pittsburgh et l'University of South Carolina !

Le film concourrait dans la catégorie Best Cultural Heritage Short Film sous le titre "Specularia. Glass windowpanes in Roman times". Il est donc l'un des trois films primés dans cette catégorie qui récompense les court-métrages documentaires relatifs au patrimoine culturel.

Cette récompense souligne la qualité de cet exercice de médiation scientifique par le prisme du cinéma, qui résulte d'une fructueuse collaboration entre le réalisateur Philippe Axell, Malagne, l'archéoparc de Rochefort, et les membres de l'Université de Namur.

Percer le mystère des vitres romaines : de la recherche scientifique au documentaire

Comment étaient produites les vitres à l’époque romaine ? Cette question est au centre du projet de recherche Specularia, mené par Géraldine Frère, chercheuse au sein de l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) et du Département d’archéologie et sciences de l'art, en collaboration avec Malagne, l’archéoparc de Rochefort. Après une phase d’expérimentation in situ et une analyse des résultats, le projet a connu une nouvelle étape avec la diffusion d’un documentaire. L’occasion de découvrir cette aventure scientifique en images ! Le premier rendez-vous était le 1er décembre 2023, au P’tit Festival d’archéologie de Rochefort.

Specularia, c'est un projet d'innovation scientifique mêlant recherche et artisanat. Il s'inscrit dans la thèse de doctorat de Géraldine Frère, intitulée « De sable à fenêtre. Productions et consommation du verre à vitre entre les Ier et IVe s. en Gaule septentrionale ». Au travers de ce travail, la chercheuse cherchait à comprendre les éléments qui ont conditionné l'industrie du verre à vivre au temps des Romains, mais également son installation dans l’architecture à cette époque. Concrètement, le projet entendait déterminer par qui, pour qui, comment, où et quand les vitres ont été produites. Pour ce faire, une méthodologie pluridisciplinaire a été mise en place : le projet d’archéologie expérimentale Specularia est l’un des nombreux axes développés afin de percer les mystères de cette industrie.

Après avoir connu diverses étapes préparatoires, l'équipe de recherche avait procédé à une phase d'expérimentation au sein de l’archéoparc de Malagne. Pour ce faire, deux fours de verriers avaient été reconstitués sur le site. En juillet 2023, épaulée par des artisans verriers, l'équipe scientifique avait participé à la fabrication des vitres. Une phase d’expérimentation scientifique rigoureuse, qui s’est aussi déroulée sous le regard de nombreux visiteurs.

Le travail de Géraldine Frère s'est poursuivi avec l’analyse des données récoltées, comparées au matériel archéologique, pour aboutir à l'étude scientifique la plus récente et la plus approfondie à ce jour sur la production du verre plat à l'époque romaine dans nos régions.

Un projet qui a été suivi, étape par étape, par le réalisateur Philippe Axell afin de réaliser un documentaire permettant de faire connaître cette aventure scientifique en Belgique et à l’international ainsi que la replacer dans le contexte plus large de l’histoire et de l’archéologie du verre.

La bande annonce du documentaire

Les différentes étapes de l'expérience en images

Le crowdfunding

Le projet Specularia a impliqué l’achat de fournitures peu habituelles pour des recherches en laboratoire : argile réfractaire, tuiles, sable de rivière… Pour rassembler les fonds nécessaires, l’UNamur a lancé un crowdfunding. Une opération réussie grâce à la mobilisation des alumni, donateurs, donatrices, amis et amies de l'UNamur et de plusieurs soutiens : AGC Glass Europe, le Musée du Verre de la Ville de Charleroi ainsi que la Loterie Nationale et ses joueurs. L'UNamur remercie l'ensemble des partenaires et soutiens qui se sont manifestés et ont permis de faire de ce projet une réalité !

L’équipe

- Julian Richard, archéologue et professeur à l’UNamur

- Géraldine Frère, archéologue

- Malagne, l’Archéoparc de Rochefort

- Site et monument classé, Malagne abrite un patrimoine archéologique remarquable. La protection, et la valorisation de ses vestiges par la recherche et la médiation constituent les axes majeurs de ses missions qu’il met en œuvre au travers de reconstitutions, de publications ou de projets d’archéologie expérimentale.

- Allain Guillot

- Maître verrier, meilleur ouvrier de France, Allain Guillot est un expert du soufflage à la canne. Il intervient régulièrement auprès des musées et archéologues dans le cadre d’expériences sur les procédés anciens.

- Les Infondus : Chloé Grevaz et François Dubois

- Souffleurs de verre et membres de l’Association Française de l’Archéologie du Verre, Chloé Grevaz et François Dubois travaillent en lien avec de nombreux chercheurs, archéologues ou maîtres verriers sur les us et coutumes des artisans d’autrefois. François Dubois a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2011.

Les partenaires du projet "Spécularia"

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.

Anne-Catherine Heuskin travaille également en radiobiologie. Les particules sont utilisées pour irradier des cellules cancéreuses afin de détruire leur matériel génétique et les empêcher de proliférer : c’est la base de la radiothérapie et de la protonthérapie.

Rencontre avec la FaSEF en ce qui concerne les opportunités de formation des enseignants.

La rencontre a permis d’asseoir la volonté de la FaSEF et de l’UNamur de s’impliquer dans la coordination en Belgique francophone du « Belgian National Teacher Programme » que le CERN souhaite relancer dès 2026. Une réflexion a aussi été initiée concernant d’autres pistes en formation d’enseignants Telle qu’ une intervention prochaine du CERN à la « Salle des Pros », le lieu rassemblant la formation aux différents acteurs de la formation à l'enseignement à l’UNamur.

Une visite du TRAKK

Le TRAKK est le hub créatif namurois porté par 3 partenaires complémentaires sur le terrain : le BEP, le KIKK, et l'UNamur. Outre le lieu, François Briard a pu visiter le ProtoLab , qui fait le lien entre les idées et l'industrie en étant un pôle de recherche et développement décentralisé accessibles aux PME et porteurs de projet en proposant des accompagnements poussés dans le prototypage de produits ou de services.

Les invités du CERN

François Briard - Chef de groupe Portail de la science du CERN, alumni UNamur 1994

Ses spécialités :

- Les systèmes d’information, les applications administratives et les base de données (Oracle)

- La communication grand public

- La logistique d’accueil des visiteurs

- L’organisation d’évènements jusqu’à 80 000 participants.

Diplômé en droit et gestion des technologies de l’information (DGTIC) en 1994 après sa licence et maîtrise en informatique obtenue en 1993, François Briard travaille au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève, le plus grand laboratoire en physique des particules au monde.

Durant son cursus scolaire, effectué 100% à l'UNamur, il a été vice-président de la Régionale namuroise et délégué des étudiants durant ses années de candidatures en sciences économiques et sociales, option informatique.

Grâce à la formation pluridisciplinaire dispensée à l’UNamur, il a pu saisir plusieurs occasions de réorienter sa carrière au sein du CERN où il a été ingénieur systèmes d’information à partir de 1994 puis, à partir de 2014, , a redirigé sa carrière vers la communication grand-public, jusqu’à devenir Chef de groupe du Portail de la science, qui est le centre de communication grand public du CERN.

Serge Mathot - Referent Applied Physicist au CERN, alumni UNamur 1992

Ses spécialités

- Ion Beam Analysis (IBA)

- Métallurgie, brasage sous vide

- Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) linacs, sources d’ions

Serge Mathot obtient son doctorat en sciences appliquées à l’UNamur en 1992, après sa licence en sciences physique en obtenue en 1985.

Il effectue ensuite un post-doctorat au Joint Research Center (EU science hub) de Geel, qui a pour vocation de rassembler des compétences pluridisciplinaires pour développer de nouvelles méthodes de mesure et des outils tels que des matériaux de référence.

Il parfait son expertise en métallurgie physique avant d’être engagé au CERN en 1995 comme Referent Applied Physicist. Il a travaillé sur de nombreux projets de recherche (CLOUD, MACHINA, ELISA…) et a développé de nombreuses pièces pour la fabrication des accélérateurs du CERN.

Le CERN

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions.

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organisations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui 25 États membres, dont la Belgique.

Les programmes d’études en physique à l'UNamur

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des particules élémentaires aux galaxies, vous avez soif de comprendre le pourquoi et le comment des phénomènes naturels que vous observez ? La physique répond à toutes vos questions.

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Dans le cadre de leur formation en archéologie, les étudiants de l’Université de Namur vivent une immersion unique dans leur future profession grâce à des chantiers-écoles. Ce programme, développé par le Département d'archéologie et sciences de l'art, allie étroitement expérience de terrain et apprentissage académique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius de décembre 2024.

Cette initiative est portée par Fanny Martin, chargée de cours en archéologie nationale à l’UNamur. « Sortir des études d’archéologie sans avoir expérimenté la discipline n’a pas beaucoup de sens. Lors de mon arrivée, il n’existait pas encore de chantiers-écoles à l’Université de Namur. Il me paraissait essentiel de proposer un projet pour les étudiants, car l’archéologie de terrain est une discipline à part entière », explique-t-elle. Julian Richard, professeur d’archéologie grecque et romaine et directeur du département, ajoute : « À l’UNamur, notre atout est d’emmener les étudiants sur le terrain le plus possible. Dès le bachelier, ils sont amenés à être en contact avec l’objet, l’observer, le manipuler, le comprendre. C’est une pédagogie à laquelle nous tenons, et la mise en place de chantier-école en fait partie ».

Lors de ces chantiers, les étudiants, confrontés aux réalités du terrain, doivent appliquer leurs connaissances théoriques à des situations concrètes, développant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi des capacités d’analyse et de résolution de problèmes. « En première et en deuxième année, les étudiants reçoivent un bagage méthodologique sur la fouille. Et puis, entre la deuxième et la troisième, ils partent sur le chantier-école durant deux semaines et mettent ces principes en pratique », complète Fanny Martin.

Ces stages offrent une expérience immersive. Bérénice Didier, étudiante en histoire de l’art et archéologie, a travaillé sur le site de Tintigny, une nécropole à tombelles de l’âge du Fer, en Gaume, pendant que d’autres se rendaient au château Féodal de Moha, en Province de Liège.

Ce stage m’a beaucoup apporté. L’équipe sur le chantier était adorable. Nous avons d’abord appris les bases de la fouille, puis, petit à petit, exploré toutes les étapes de la discipline, ce qui était passionnant », raconte-t-elle. Marion Drabbé, étudiante en troisième année de bachelier en archéologie, appuie les propos de Bérénice en ajoutant : « J'avais quelques appréhensions, car les chantiers-écoles sont comme un petit examen dans notre cursus. Mais finalement, l'expérience a été formidable. Nous étions entourés de professionnels adorables, et j'ai été encadrée par Fanny Thirion, archéologue au Musée des Celtes. C'était génial ! Ces chantiers permettent de voir concrètement ce qu'on étudie, et on se rend compte à quel point l'archéologie est un travail précis et minutieux. Il y a aussi la satisfaction de découvrir des objets inédits : nous avons trouvé une urne avec des résidus osseux et une épingle de fibule, ce qui est assez rare dans les fouilles. Nous étions ravis ! ».

L'expérience des chantiers-écoles n'est pas seulement professionnelle. Pour Bérénice Didier, c’était aussi un moment de partage et de cohésion : « Cela faisait un peu colonie de vacances. C’était vraiment très chouette et j’ai eu l’occasion de créer beaucoup de liens ». En dehors des heures de fouille, les étudiants partagent leur quotidien, ce qui favorise des liens forts et développe leur capacité à travailler en équipe.

Ces chantiers, qui constituent des projets de recherche à part entière, demandent une importante organisation et des soutiens variés. « Nous avons choisi de travailler dans la région de Tintigny, en Gaume. Le site est en danger de conservation et nous bénéficions d'un financement de l’Agence wallonne du Patrimoine ainsi que d’un partenariat avec le Musée des Celtes de Libramont et de la Commune de Tintigny pour mener à bien les opérations. Ce type de projet exige de nombreuses collaborations pour gérer la logistique et l’étude », explique Fanny Martin. De plus, les soutiens des partenaires et de l’UNamur permettent la gratuité des stages, pour ne priver aucun étudiant de cette opportunité.

Une double mission et une ouverture sur le monde professionnel

Ces projets remplissent une double mission sociétale : préserver et transmettre le patrimoine à la société. Dans cette optique, les étudiants accueillent des visiteurs sur le site pour partager leurs découvertes, leur permettant d’acquérir des compétences en médiation culturelle. Bérénice témoigne d’ailleurs : « Faire des visites guidées m’a vraiment plu, au point de me donner envie d’explorer ce domaine à l’avenir ». Marion complète : « Les visites étaient vraiment enrichissantes. On se rend compte que pouvoir exprimer son savoir naissant face à des personnes intéressées par ce qu'on leur dit, c'est aussi très glorifiant ». Cette dimension fait de ces stages bien plus que des simples fouilles : ils sont également des lieux de transmission où les étudiants valorisent leur travail auprès de la société.

Les chantiers constituent aussi une première expérience dans le monde professionnel. « Ils leur offrent un premier bagage pour le futur », note Julian Richard. Les étudiants peuvent également participer à des missions internationales, comme celles organisées par Julian Richard à Ostie, le port antique de Rome, avec l’UCLouvain. Ces fouilles à l'étranger apportent une perspective complémentaire et enrichissent leur formation par l’étude d’autres contextes, notamment bâtis, ainsi que d’autres périodes.

Grâce à cette approche, les étudiants en archéologie de l’UNamur développent une compréhension plus approfondie de leur domaine tout en construisant un réseau professionnel utile pour le futur. Le chantier-école devient une expérience marquante, préparant les étudiants aussi bien sur le plan académique que personnel, pour la suite de leur parcours.

Un nouveau nom pour le département !

Le Département a récemment pris le nom de Département d’archéologie et sciences de l’art. Selon Mathieu Piavaux, professeur à l’UNamur et ancien directeur du département ayant contribué au projet, « ce changement visait deux objectifs. Premièrement, mettre en évidence une approche très pratique de l’archéologie, fortement mise en avant dans notre démarche pédagogique et dans l’activité scientifique du département. Que ce soit dans les cours dédiés aux méthodes de l’archéologie, à la technologie des objets et de l’architecture, mais aussi dans les travaux pratiques des étudiants comme dans les cours donnés en partie in situ. Deuxièmement, privilégier une appellation d’origine germanique, "sciences de l’art" (Kunstwissenschaft), qui recouvre un domaine beaucoup plus vaste que l’histoire de l’art stricto sensu et apparaissait donc mieux adaptée à la diversité des approches de nos disciplines, qui comptent par exemple la muséologie ou encore la conservation du patrimoine. Cette nouvelle appellation révèle aussi la polyvalence du département, impliqué dans des masters de spécialisation liés à la gestion et à la conservation du patrimoine. Enfin, le fait de mettre "sciences" dans le nom, est aussi un clin d’œil à la Faculté des sciences, avec laquelle nous collaborons régulièrement compte tenu de l’interdisciplinarité inhérente à nos disciplines. Tout cela représente un beau travail d’équipe, une belle dynamique collective qui permet ce genre d’évolution. Se redéfinir ensemble et faire évoluer notre identité est toujours enthousiasmant. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê grâce à une recherche de l’UNamur

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê grâce à une recherche de l’UNamur

Expert en égyptologie, le Professeur René Preys, membre de l’Institut Paths et du Département d’histoire de l’art et archéologie de l’UNamur, vient de publier un ouvrage qui examine les restaurations du kiosque de Taharqa une contribution essentielle de la période kouchite (746 655 av. J.-C.), du temple d’Amon-Rê à Karnak, en Egypte.

Intitulé "The Kiosk of Taharqa. The Ptolemaic Decoration," l’ouvrage est publié par l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Cette publication est le résultat d'une collaboration entre le Centre franco-égyptien d'Étude des Temples de Karnak (CFEETK) et le professeur René Preys.

Dans ce projet, le CFEETK est responsable de la fouille, de la restauration et de l’étude du temple d’Amon à Karnak. De son côté, les recherches du Professeur René Preys, se focalisent sur les monuments de l'époque gréco-romaine situés sur l'axe principal du temple d'Amon, entre le premier pylône et le Sanctuaire de la Barque.

Un premier volume publié en 2021 se consacrait à la porte ptolémaïque du deuxième pylône. Le deuxième volume se penche sur les restaurations ptolémaïques du Kiosque de Taharqa situé sur le parvis du temple. L'ouvrage examine les ajouts réalisés durant l'époque gréco-romaine. « Taharqa (690-664 BCE) est l'un des rois nubiens à l'origine du monument, mais les évolutions ultérieures ont été le fait des Ptolémées, parmi lesquels figure Cléopâtre », précise le Professeur René Preys.

L'ouvrage repose sur la photogramétrie, une technique qui utilise une série de photos très précises superposées pour capturer tous les détails. Cette méthode photographique revêt une grande importance, car une fois dégagés, les monuments se dégradent rapidement en raison de l'exposition au soleil, au vent, au sable et à la pollution atmosphérique notamment. À partir de ces photos, l'auteur crée des dessins qui sont ensuite analysés et interprétés dans l'ouvrage.

Ce livre est le fruit du travail d'une équipe collaborative, comprenant notamment Martina Minas-Nerpel, Professeur d'Égyptologie à l'Université de Trier.

La publication de ces deux ouvrages a reçu le financement du Fonds Spécial de Recherche de l’UNamur. Dans ce cadre, des étudiants en égyptologie peuvent participer à un nouveau projet de recherche mené par le Professeur René Preys, à Dendera.

Par ailleurs, René Preys a reçu un Excellence Of Science (EOS) du FNRS pour le projet AGROS : Agriculture, diet and nutrition in Greco-Roman Egypt. Ce projet est mené au sein du pôle de recherche Acanthum du département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie. Il se penche sur les régimes alimentaires en Égypte durant la période gréco-romaine en utilisant une collection unique de vestiges archéologiques de plantes et d'animaux conservée au Kelsey Museum of Archaeology (États-Unis). Le projet EOS rassemble un consortium de chercheurs de diverses institutions, avec René Preys comme promoteur principal du groupe de recherche de l'UNamur. Le projet se focalise principalement sur les données alimentaires provenant des temples et des tombes de l'Égypte gréco-romaine. Le financement du FNRS permet de financer deux chercheurs post-doctorants sur une période de trois ans.

Le film "Specularia" primé aux USA

Le film "Specularia" primé aux USA

Le documentaire produit dans le cadre du projet de recherche en archéologie expérimentale, "Spécularia", se voit récompensé d’un prix dans un festival américain, organisé par l’University of Pittsburgh et l'University of South Carolina!

Comprendre comment les romains produisaient leurs vitres : tel était l’objet du projet de recherche Spécularia, mené par l’UNamur dans le cadre thèse de doctorat de Géraldine Frère, chercheuse en archéologie au sein de l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs).

Aujourd’hui, une nouvelle récompense vient d’être attribuée à l'équipe du projet Specularia : le documentaire réalisé par Philippe Axell et coproduit par l'UNamur et l'Archéoparc de Malagne a été récompensé d'une "Honorable Mention" lors de l'Arkhaios Film Festival organisé par l'University of Pittsburgh et l'University of South Carolina !

Le film concourrait dans la catégorie Best Cultural Heritage Short Film sous le titre "Specularia. Glass windowpanes in Roman times". Il est donc l'un des trois films primés dans cette catégorie qui récompense les court-métrages documentaires relatifs au patrimoine culturel.

Cette récompense souligne la qualité de cet exercice de médiation scientifique par le prisme du cinéma, qui résulte d'une fructueuse collaboration entre le réalisateur Philippe Axell, Malagne, l'archéoparc de Rochefort, et les membres de l'Université de Namur.

Percer le mystère des vitres romaines : de la recherche scientifique au documentaire

Comment étaient produites les vitres à l’époque romaine ? Cette question est au centre du projet de recherche Specularia, mené par Géraldine Frère, chercheuse au sein de l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) et du Département d’archéologie et sciences de l'art, en collaboration avec Malagne, l’archéoparc de Rochefort. Après une phase d’expérimentation in situ et une analyse des résultats, le projet a connu une nouvelle étape avec la diffusion d’un documentaire. L’occasion de découvrir cette aventure scientifique en images ! Le premier rendez-vous était le 1er décembre 2023, au P’tit Festival d’archéologie de Rochefort.

Specularia, c'est un projet d'innovation scientifique mêlant recherche et artisanat. Il s'inscrit dans la thèse de doctorat de Géraldine Frère, intitulée « De sable à fenêtre. Productions et consommation du verre à vitre entre les Ier et IVe s. en Gaule septentrionale ». Au travers de ce travail, la chercheuse cherchait à comprendre les éléments qui ont conditionné l'industrie du verre à vivre au temps des Romains, mais également son installation dans l’architecture à cette époque. Concrètement, le projet entendait déterminer par qui, pour qui, comment, où et quand les vitres ont été produites. Pour ce faire, une méthodologie pluridisciplinaire a été mise en place : le projet d’archéologie expérimentale Specularia est l’un des nombreux axes développés afin de percer les mystères de cette industrie.

Après avoir connu diverses étapes préparatoires, l'équipe de recherche avait procédé à une phase d'expérimentation au sein de l’archéoparc de Malagne. Pour ce faire, deux fours de verriers avaient été reconstitués sur le site. En juillet 2023, épaulée par des artisans verriers, l'équipe scientifique avait participé à la fabrication des vitres. Une phase d’expérimentation scientifique rigoureuse, qui s’est aussi déroulée sous le regard de nombreux visiteurs.

Le travail de Géraldine Frère s'est poursuivi avec l’analyse des données récoltées, comparées au matériel archéologique, pour aboutir à l'étude scientifique la plus récente et la plus approfondie à ce jour sur la production du verre plat à l'époque romaine dans nos régions.

Un projet qui a été suivi, étape par étape, par le réalisateur Philippe Axell afin de réaliser un documentaire permettant de faire connaître cette aventure scientifique en Belgique et à l’international ainsi que la replacer dans le contexte plus large de l’histoire et de l’archéologie du verre.

La bande annonce du documentaire

Les différentes étapes de l'expérience en images

Le crowdfunding

Le projet Specularia a impliqué l’achat de fournitures peu habituelles pour des recherches en laboratoire : argile réfractaire, tuiles, sable de rivière… Pour rassembler les fonds nécessaires, l’UNamur a lancé un crowdfunding. Une opération réussie grâce à la mobilisation des alumni, donateurs, donatrices, amis et amies de l'UNamur et de plusieurs soutiens : AGC Glass Europe, le Musée du Verre de la Ville de Charleroi ainsi que la Loterie Nationale et ses joueurs. L'UNamur remercie l'ensemble des partenaires et soutiens qui se sont manifestés et ont permis de faire de ce projet une réalité !

L’équipe

- Julian Richard, archéologue et professeur à l’UNamur

- Géraldine Frère, archéologue

- Malagne, l’Archéoparc de Rochefort

- Site et monument classé, Malagne abrite un patrimoine archéologique remarquable. La protection, et la valorisation de ses vestiges par la recherche et la médiation constituent les axes majeurs de ses missions qu’il met en œuvre au travers de reconstitutions, de publications ou de projets d’archéologie expérimentale.

- Allain Guillot

- Maître verrier, meilleur ouvrier de France, Allain Guillot est un expert du soufflage à la canne. Il intervient régulièrement auprès des musées et archéologues dans le cadre d’expériences sur les procédés anciens.

- Les Infondus : Chloé Grevaz et François Dubois

- Souffleurs de verre et membres de l’Association Française de l’Archéologie du Verre, Chloé Grevaz et François Dubois travaillent en lien avec de nombreux chercheurs, archéologues ou maîtres verriers sur les us et coutumes des artisans d’autrefois. François Dubois a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2011.

Les partenaires du projet "Spécularia"