Soucieux d'inscrire sa recherche et son enseignement au cœur même de la société, le Département de philosophie propose plusieurs initiatives capables de répondre aux attentes de la communauté citoyenne.

En savoir plus sur le département

À la une

Actualités

Vif succès des chercheurs namurois lors de l’appel « Bourses et Mandats » 2025 du F.R.S.-FNRS

Vif succès des chercheurs namurois lors de l’appel « Bourses et Mandats » 2025 du F.R.S.-FNRS

Le 1er juillet 2025, le F.R.S.-FNRS a publié la liste des lauréats aux différents mandats doctorants et postdoctorants, projets Télévie et co-financement avec le Fonds de recherche du Québec. Parmi ceux-ci, de nombreux chercheurs de l'UNamur ont obtenu un financement. Le taux de classement de l’UNamur, particulièrement élevé, démontre la qualité et l’excellence de la recherche au sein du campus namurois.

Quatre chercheurs ont obtenu un mandat d’aspirant permettant de démarrer une recherche doctorale :

- Ludovic DUBOIS et Niccolò PARDINI de la Faculté de philosophie et lettres,

- Jordan ABRAS de la Faculté d'Économie Management Communication sciencesPo (EMCP)

- Noah DEVEAUX de la Faculté des Sciences.

Le succès est aussi au rendez-vous pour les chercheurs postdoctorants dont neuf d’entre eux ont obtenu un mandat de chargé de recherches de 3 ans.

- Audrey LEPRINCE, Ciska DE RUYVER, Dmytro STRILETS et Cinzia TOMASELLI de la Faculté des Sciences

- Nicolas MICHEL, Sébastien VANDENITTE et Manon HOUTART de la Faculté de philosophie et lettres

- Pierre-Yves HUREL et Sebastian RONDEROS de la Faculté d'Économie Management Communication sciencesPo (EMCP).

Par ailleurs, deux nouveaux chercheurs qualifiés rejoignent notre université.

- Marie DELABY au Département de biologie de la faculté des sciences

- Matthieu PIGNOT au Département d’histoire de la Faculté de philosophie et lettres

Trois chercheurs namurois ont également obtenu un financement de l’appel Télévie.

- Marc HENNEQUART pour des recherches visant à mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs métaboliques pour une meilleur détection du cancer pancréatique

- Carine MICHIELS pour des recherches sur la résistance des glioblastomes à la radiothérapie combinée à la chimiothérapie

- Anne-Catherine HEUSKIN pour des recherches sur la compréhension de la reprogrammation des cellules immunitaires macrophages dans la formation du microenvironnement tumoral.

Frédéric SILVESTRE (Faculté des sciences, Département de biologie, URBE) a également obtenu un financement pour un projet de collaboration FNRS-FRQ avec l’ULiège et des équipes québécoises de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal. Ce projet a pour objectifs de mettre au point une nouvelle méthode de détermination de l’âge basée sur des modifications moléculaires (horloge épigénétique) chez les bélugas (Delphinapterus leucas) de l’estuaire du Saint-Laurent au Québec et de comprendre le rôle de l’âge sur l’accumulation de contaminants ainsi que sur leur niveau de stress et leur état de santé. Il permettra de prendre de meilleures décisions afin d'améliorer le rétablissement de cette population en voie de disparition. Dans le cadre de ce projet, deux thèses de doctorats (une à Namur et une à Montréal) sont ouvertes. Les candidats doivent être biologistes (ou diplôme jugé équivalent) avec un intérêt pour les questions de conservation et d'écotoxicologie, et avec de l'expérience en biologie moléculaire (omique) et bioinformatique.

Félicitations à eux !

Axel Tixhon, garant scientifique d’un projet historique en réalité augmentée

Axel Tixhon, garant scientifique d’un projet historique en réalité augmentée

C’est une première en Wallonie ! La Citadelle de Dinant propose désormais une visite en réalité augmentée qui plonge les visiteurs au cœur de son histoire. À la manœuvre : la société française Histovery, spécialisée dans les reconstitutions patrimoniales, avec le soutien scientifique d’Axel Tixhon, professeur au Département d’histoire de l’UNamur.

Sur la photo : Édouard Lecanuet, assistant de production chez Histovery, la ministre Valérie Lescrenier en charge du Tourisme et du patrimoine, Marc de Villenfagne, administrateur délégué de la Citadelle de Dinant, et Axel Tixhon, professeur au Département d’histoire de l’UNamur, inaugurent l’HistoPad, outil de reconstitution 3D de l’histoire de la Citadelle de Dinant. Un projet validé scientifiquement par Axel Tixhon.

Grâce à une tablette interactive baptisée HistoPad, le public explore les lieux comme jamais auparavant. En différents points du parcours, les visiteurs découvrent des scènes historiques reconstituées en 3D, appuyées par une documentation rigoureuse et une reproduction fidèle des décors, costumes et objets d’époque.

Trois périodes clés ont été retenues pour cette immersion :

- 1821, époque hollandaise et construction du fort

- 1832, période belge durant laquelle la Citadelle devient prison militaire

- 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le site est le théâtre d’affrontements

La rigueur historique au service de l’innovation

Le professeur Tixhon a accompagné toutes les étapes du projet, en tant que membre du comité scientifique. Il a dans un premier temps mis en exergue les événements intéressants d’un point de vue historique et les traces encore visibles aujourd’hui, comme des pièces d’artillerie, une ancienne cuisine ou une boulangerie. Il a également fourni à Histovery une documentation pertinente et fiable.

Une reconstitution historique fidèle, jusqu’au moindre détail

Son expertise a permis d’évaluer la justesse historique des reconstitutions.

Ils m’ont demandé de valider des détails, comme les uniformes de l’armée hollandaise ou le maniement des armes », explique-t-il. « Il fallait aussi éviter les anachronismes. L’équipe d’Histovery avait par exemple affiché un portrait du roi Léopold Ier qui datait de 1850 dans le bureau d’un commandant du fort en 1832. Ils avaient également exposé les blasons actuels des 9 provinces belges qui ne correspondaient pas aux blasons de l’époque. Il a donc fallu trouver le bon portrait et les bons blasons.

L’invisible recomposé grâce aux archives

Certains lieux ont aussi été recréés virtuellement à partir de sources iconographiques anciennes, comme un ingénieux mécanisme en bois qui permettait autrefois d’acheminer l’eau de la Meuse jusqu’à la forteresse.

Histovery, déjà connue pour ses réalisations au château de Chambord, au Palais de papes à Avignon ou encore au Fort Alamo aux États-Unis, signe ici une première wallonne, mêlant patrimoine, innovation et rigueur scientifique. Une réussite qui démontre, une fois de plus, la pertinence du dialogue entre les experts de l’Université de Namur et les acteurs socio-économiques et culturels.

L'institut Patrimoines, transmissions, héritages (PaTHs)

L’institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) est une fédération de centres et de groupes de recherche qui ont vu le jour dans et autour de la Faculté de philosophie et lettres. Plusieurs pôles de recherche composent cet institut. Axel Tixhon est membre du pôle HISI (Histoire, sons, images).

Le Département d'histoire de l'UNamur

Comme discipline, l'histoire prospecte le passé humain dans toute sa complexité : populations, économies, techniques, politiques, religions, arts, idéologies, etc.

Comment bien se préparer à l’université ?

Comment bien se préparer à l’université ?

Passer du secondaire à l’enseignement supérieur, c’est se lancer dans une aventure enthousiasmante qui peut aussi susciter quelques interrogations. Comment gérer la transition entre l’enseignement secondaire et l’université ? Comment se familiariser avec un nouvel environnement et de nouvelles méthodes de travail ?

À partir du 18 août, l’Université de Namur accueille les futurs étudiants de première année pour les cours préparatoires. Un coup de pouce précieux pour bien démarrer son bachelier.

Pour chaque bac, une préparation sur mesure

Spécialement conçus pour chaque programme de bachelier, les cours préparatoires permettent aux futurs étudiants de consolider les connaissances acquises dans des matières clés de l’enseignement secondaire pour aborder leur première année universitaire dans les meilleures conditions.

Durant les vacances d’été, deux semaines sont ainsi consacrées au renforcement des connaissances, mais aussi à une familiarisation avec les méthodes d’apprentissage et de travail propres à l’université.

« Les cours préparatoires sont pensés pour préparer les étudiants au programme dans lequel ils s’inscrivent », explique Michel Bosquet, responsable d’Info études, le service qui organise les cours préparatoires. « Les modules sont conçus par des enseignants impliqués dans les programmes de première année de bachelier de la section concernée. Ils sont en lien avec des matières telles que les sciences, les mathématiques, les langues, voire les lettres dans certains cas. Sans anticiper la matière de première année, ces modules ciblent les compétences et connaissances qui sont préalablement nécessaires pour aborder sereinement les études. Les contenus varient donc selon les sections, afin de répondre au mieux aux exigences propres à chaque bachelier ».

Des journées bien remplies

De 8h30 à 16h30, les futurs étudiants emplissent les auditoires et les salles de cours de l’université.

Cours théoriques, séances d’exercices en petits groupes, ateliers de méthodologie, échanges de questions-réponses… Accompagnés de leurs précieux syllabi — les supports de cours pour toute la période des sessions préparatoires — les participants révisent les modules choisis, s’entraînent et s’encouragent dans une atmosphère dynamique et conviviale.

Zoom sur le module de méthodologie du travail universitaire

Organisé sous forme de séances interactives et pratiques, le module de « Méthodologie du travail universitaire » accompagne les participants dans le développement de stratégies d’apprentissage adaptées à leur future formation : prise de notes, gestion du temps de travail, mémorisation de quantités importantes de matières, identification des attentes des enseignants, outils d’études…

« Ce module transversal constitue une introduction aux cours de méthodologie proposés durant l’année. Le suivre dès les cours préparatoires permet d’anticiper une partie du travail et de réfléchir à sa manière d’étudier », précise Michel Bosquet.

Zoom sur le module de chimie

Parmi les modules clés organisés en sciences, le module de chimie s’adresse aux futurs étudiants de biologie, chimie, géographie, géologie, pharmacie, sciences biomédicales et médecine vétérinaire et alterne entre révisions théoriques et séances d’exercices.

« Les cours préparatoires sont l’occasion, pour les futurs étudiants, de rencontrer le professeur qu’ils retrouveront en première année. Cela leur permet de se familiariser avec sa manière d’être, de découvrir comment il enseigne et de déjà bénéficier de quelques conseils utiles. Ils rencontrent également des assistants avec lesquels ils travailleront, par la suite, lors des séances d’exercices. Les futurs étudiants peuvent ainsi se rendre compte de la dynamique propre aux cours en auditoire, mais aussi de celle, différente, qui s’installe dans les plus petits groupes encadrés par les assistants » explique Diane Baillieul, Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie.

« Lorsque j’ai été engagée comme coordinatrice pédagogique, je partageais mon temps entre la Cellule didactique de chimie et l’enseignement de la chimie en 5e et 6e secondaire. Cette expérience m'a permis d'agir directement en connaissance de cause sur l'aide à la transition secondaire-université.

Le syllabus des cours préparatoires de chimie a été élaboré en collaboration avec ma collègue Mme Isabelle Ravet et avec la contribution de plusieurs enseignants du secondaire, en tenant compte des réalités du terrain et des référentiels en vigueur.

Les futurs étudiants sont souvent surpris de revoir des notions de 3e et 4e secondaire plutôt que celles de 5e et 6e, perçues comme plus concrètes. Ce choix repose sur deux raisons : d’une part, ces bases ont été vues plus tôt et sont souvent oubliées ; d’autre part, c’est précisément sur ces notions que débute le cours en première année. Les revoir permet donc aux futurs étudiants d’être plus rapidement à l’aise. Ce sont ces fondements qui servent de point de départ dans l’enseignement universitaire ».

Des rencontres et des découvertes

Au-delà des révisions, les cours préparatoires offrent une véritable immersion dans la vie universitaire. C’est l’occasion pour les futurs étudiants de faire connaissance avec de nouveaux amis et de découvrir l’environnement qui les accueillera.

Michel Bosquet nous explique : « On constate souvent que les étudiants qui ont suivi les cours préparatoires gardent, tout au long de l’année, des contacts avec les personnes rencontrées dans ce cadre-là. Dans un groupe de 20 à 25 personnes, il est plus facile de nouer des liens que dans un auditoire qui peut en compter 300 ou 400. Avoir déjà fait connaissance avec d’autres étudiants permet aussi de s’intégrer de manière plus sympa qu’en début d’année académique où tout s’enchaîne très vite. C’est donc une belle opportunité de se créer un réseau et d’avoir un soutien dès le départ ».

Durant la session, une visite guidée de deux heures permet d’explorer le site universitaire et la Faculté choisie : campus, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, locaux de séminaires… Accompagnés par des étudiants, les participants reçoivent des informations utiles sur les études, les services, les infrastructures et les activités extra-académiques.

À la fin de la période des cours préparatoires, les participants peuvent écouter et poser leurs questions à des étudiants plus expérimentés qui témoignent et donnent leurs impressions sur l’année écoulée et sur les facteurs qui, selon leur expérience, ont contribué à leur réussite ou à leurs difficultés. « C’est une véritable opportunité car ce type de rencontre est rarement organisé en cours d’année », souligne Michel Bosquet.

C’est ensuite le temps de la détente. Les futurs étudiants sont invités par l’Assemblée générale des étudiants à participer au traditionnel barbecue de bienvenue puis à une première soirée dansante. Une belle manière de se familiariser avec l’atmosphère dynamique et conviviale de la vie étudiante avant la rentrée.

« Entrer à l’université, ce n’est pas seulement découvrir une nouvelle matière, c’est aussi apprendre à gérer tout ce qui l’entoure au quotidien. Nouer des amitiés, s’intégrer, participer aux activités extra-académiques ou sorties estudiantines … tout cela fait pleinement partie de l’aventure universitaire. Les cours prépas offrent un avant-goût de cette réalité et c’est vraiment une expérience à vivre, aussi pour aborder la rentrée plus sereinement », conclut Diane Baillieul.

Une validation de son choix d’études

Les cours préparatoires peuvent jouer un rôle déterminant dans la confirmation — ou la remise en question — du choix d’études des participants.

Lorsqu’un futur étudiant se sent perdu dans la matière ou en difficulté face au rythme et aux exigences de l’enseignement universitaire, c’est souvent le signe qu’une réflexion s’impose. Loin d’être un échec, cette prise de conscience est une opportunité précieuse pour réévaluer son orientation avant la rentrée. En cas de doute, un contact avec un conseiller en information et en orientation peut être pris pour explorer d’autres pistes ou affiner son projet personnel.

Envie de vous préparer avec nous ?

Découvrez la session de cours préparatoires de votre futur bachelier et prenez une longueur d’avance pour commencer l’année en confiance !

« Lorsqu’un étudiant est motivé par son choix d’orientation, il est essentiel qu’il dispose des outils nécessaires pour concrétiser son projet. Afin de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’université, l’UNamur propose un ensemble de dispositifs d’accompagnement à la réussite, dont les sessions préparatoires constituent la première étape.

Bien entamer l’année académique est fondamental : tout ce qui peut être mis en place en amont de la rentrée représente un véritable atout pour aborder sereinement cette nouvelle phase, éviter le stress et prévenir le découragement. Démarrer dans de bonnes conditions poursuit un double objectif : favoriser le bien-être personnel et permettre une progression confiante dans son parcours universitaire. »

Diane Baillieul

Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

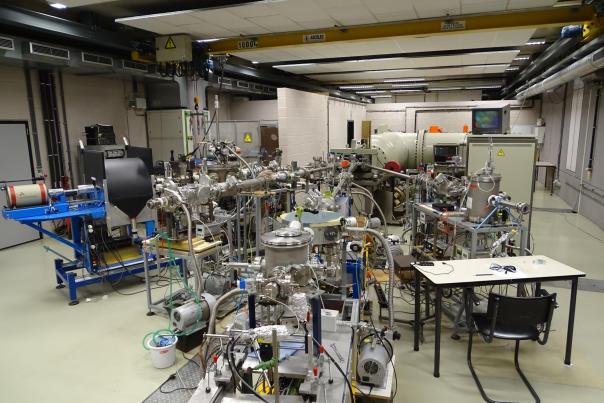

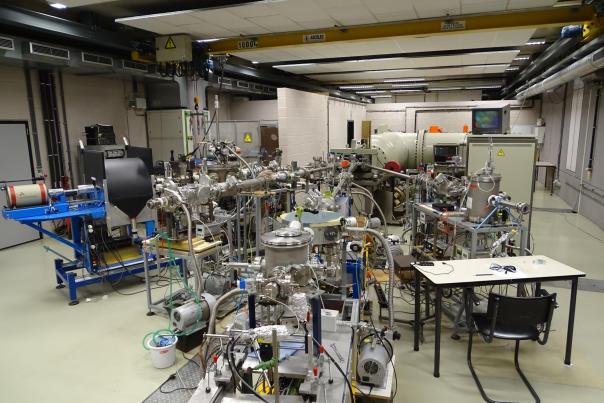

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.

Anne-Catherine Heuskin travaille également en radiobiologie. Les particules sont utilisées pour irradier des cellules cancéreuses afin de détruire leur matériel génétique et les empêcher de proliférer : c’est la base de la radiothérapie et de la protonthérapie.

Rencontre avec la FaSEF en ce qui concerne les opportunités de formation des enseignants.

La rencontre a permis d’asseoir la volonté de la FaSEF et de l’UNamur de s’impliquer dans la coordination en Belgique francophone du « Belgian National Teacher Programme » que le CERN souhaite relancer dès 2026. Une réflexion a aussi été initiée concernant d’autres pistes en formation d’enseignants Telle qu’ une intervention prochaine du CERN à la « Salle des Pros », le lieu rassemblant la formation aux différents acteurs de la formation à l'enseignement à l’UNamur.

Une visite du TRAKK

Le TRAKK est le hub créatif namurois porté par 3 partenaires complémentaires sur le terrain : le BEP, le KIKK, et l'UNamur. Outre le lieu, François Briard a pu visiter le ProtoLab , qui fait le lien entre les idées et l'industrie en étant un pôle de recherche et développement décentralisé accessibles aux PME et porteurs de projet en proposant des accompagnements poussés dans le prototypage de produits ou de services.

Les invités du CERN

François Briard - Chef de groupe Portail de la science du CERN, alumni UNamur 1994

Ses spécialités :

- Les systèmes d’information, les applications administratives et les base de données (Oracle)

- La communication grand public

- La logistique d’accueil des visiteurs

- L’organisation d’évènements jusqu’à 80 000 participants.

Diplômé en droit et gestion des technologies de l’information (DGTIC) en 1994 après sa licence et maîtrise en informatique obtenue en 1993, François Briard travaille au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève, le plus grand laboratoire en physique des particules au monde.

Durant son cursus scolaire, effectué 100% à l'UNamur, il a été vice-président de la Régionale namuroise et délégué des étudiants durant ses années de candidatures en sciences économiques et sociales, option informatique.

Grâce à la formation pluridisciplinaire dispensée à l’UNamur, il a pu saisir plusieurs occasions de réorienter sa carrière au sein du CERN où il a été ingénieur systèmes d’information à partir de 1994 puis, à partir de 2014, , a redirigé sa carrière vers la communication grand-public, jusqu’à devenir Chef de groupe du Portail de la science, qui est le centre de communication grand public du CERN.

Serge Mathot - Referent Applied Physicist au CERN, alumni UNamur 1992

Ses spécialités

- Ion Beam Analysis (IBA)

- Métallurgie, brasage sous vide

- Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) linacs, sources d’ions

Serge Mathot obtient son doctorat en sciences appliquées à l’UNamur en 1992, après sa licence en sciences physique en obtenue en 1985.

Il effectue ensuite un post-doctorat au Joint Research Center (EU science hub) de Geel, qui a pour vocation de rassembler des compétences pluridisciplinaires pour développer de nouvelles méthodes de mesure et des outils tels que des matériaux de référence.

Il parfait son expertise en métallurgie physique avant d’être engagé au CERN en 1995 comme Referent Applied Physicist. Il a travaillé sur de nombreux projets de recherche (CLOUD, MACHINA, ELISA…) et a développé de nombreuses pièces pour la fabrication des accélérateurs du CERN.

Le CERN

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions.

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organisations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui 25 États membres, dont la Belgique.

Les programmes d’études en physique à l'UNamur

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des particules élémentaires aux galaxies, vous avez soif de comprendre le pourquoi et le comment des phénomènes naturels que vous observez ? La physique répond à toutes vos questions.

Vif succès des chercheurs namurois lors de l’appel « Bourses et Mandats » 2025 du F.R.S.-FNRS

Vif succès des chercheurs namurois lors de l’appel « Bourses et Mandats » 2025 du F.R.S.-FNRS

Le 1er juillet 2025, le F.R.S.-FNRS a publié la liste des lauréats aux différents mandats doctorants et postdoctorants, projets Télévie et co-financement avec le Fonds de recherche du Québec. Parmi ceux-ci, de nombreux chercheurs de l'UNamur ont obtenu un financement. Le taux de classement de l’UNamur, particulièrement élevé, démontre la qualité et l’excellence de la recherche au sein du campus namurois.

Quatre chercheurs ont obtenu un mandat d’aspirant permettant de démarrer une recherche doctorale :

- Ludovic DUBOIS et Niccolò PARDINI de la Faculté de philosophie et lettres,

- Jordan ABRAS de la Faculté d'Économie Management Communication sciencesPo (EMCP)

- Noah DEVEAUX de la Faculté des Sciences.

Le succès est aussi au rendez-vous pour les chercheurs postdoctorants dont neuf d’entre eux ont obtenu un mandat de chargé de recherches de 3 ans.

- Audrey LEPRINCE, Ciska DE RUYVER, Dmytro STRILETS et Cinzia TOMASELLI de la Faculté des Sciences

- Nicolas MICHEL, Sébastien VANDENITTE et Manon HOUTART de la Faculté de philosophie et lettres

- Pierre-Yves HUREL et Sebastian RONDEROS de la Faculté d'Économie Management Communication sciencesPo (EMCP).

Par ailleurs, deux nouveaux chercheurs qualifiés rejoignent notre université.

- Marie DELABY au Département de biologie de la faculté des sciences

- Matthieu PIGNOT au Département d’histoire de la Faculté de philosophie et lettres

Trois chercheurs namurois ont également obtenu un financement de l’appel Télévie.

- Marc HENNEQUART pour des recherches visant à mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs métaboliques pour une meilleur détection du cancer pancréatique

- Carine MICHIELS pour des recherches sur la résistance des glioblastomes à la radiothérapie combinée à la chimiothérapie

- Anne-Catherine HEUSKIN pour des recherches sur la compréhension de la reprogrammation des cellules immunitaires macrophages dans la formation du microenvironnement tumoral.

Frédéric SILVESTRE (Faculté des sciences, Département de biologie, URBE) a également obtenu un financement pour un projet de collaboration FNRS-FRQ avec l’ULiège et des équipes québécoises de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal. Ce projet a pour objectifs de mettre au point une nouvelle méthode de détermination de l’âge basée sur des modifications moléculaires (horloge épigénétique) chez les bélugas (Delphinapterus leucas) de l’estuaire du Saint-Laurent au Québec et de comprendre le rôle de l’âge sur l’accumulation de contaminants ainsi que sur leur niveau de stress et leur état de santé. Il permettra de prendre de meilleures décisions afin d'améliorer le rétablissement de cette population en voie de disparition. Dans le cadre de ce projet, deux thèses de doctorats (une à Namur et une à Montréal) sont ouvertes. Les candidats doivent être biologistes (ou diplôme jugé équivalent) avec un intérêt pour les questions de conservation et d'écotoxicologie, et avec de l'expérience en biologie moléculaire (omique) et bioinformatique.

Félicitations à eux !

Axel Tixhon, garant scientifique d’un projet historique en réalité augmentée

Axel Tixhon, garant scientifique d’un projet historique en réalité augmentée

C’est une première en Wallonie ! La Citadelle de Dinant propose désormais une visite en réalité augmentée qui plonge les visiteurs au cœur de son histoire. À la manœuvre : la société française Histovery, spécialisée dans les reconstitutions patrimoniales, avec le soutien scientifique d’Axel Tixhon, professeur au Département d’histoire de l’UNamur.

Sur la photo : Édouard Lecanuet, assistant de production chez Histovery, la ministre Valérie Lescrenier en charge du Tourisme et du patrimoine, Marc de Villenfagne, administrateur délégué de la Citadelle de Dinant, et Axel Tixhon, professeur au Département d’histoire de l’UNamur, inaugurent l’HistoPad, outil de reconstitution 3D de l’histoire de la Citadelle de Dinant. Un projet validé scientifiquement par Axel Tixhon.

Grâce à une tablette interactive baptisée HistoPad, le public explore les lieux comme jamais auparavant. En différents points du parcours, les visiteurs découvrent des scènes historiques reconstituées en 3D, appuyées par une documentation rigoureuse et une reproduction fidèle des décors, costumes et objets d’époque.

Trois périodes clés ont été retenues pour cette immersion :

- 1821, époque hollandaise et construction du fort

- 1832, période belge durant laquelle la Citadelle devient prison militaire

- 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le site est le théâtre d’affrontements

La rigueur historique au service de l’innovation

Le professeur Tixhon a accompagné toutes les étapes du projet, en tant que membre du comité scientifique. Il a dans un premier temps mis en exergue les événements intéressants d’un point de vue historique et les traces encore visibles aujourd’hui, comme des pièces d’artillerie, une ancienne cuisine ou une boulangerie. Il a également fourni à Histovery une documentation pertinente et fiable.

Une reconstitution historique fidèle, jusqu’au moindre détail

Son expertise a permis d’évaluer la justesse historique des reconstitutions.

Ils m’ont demandé de valider des détails, comme les uniformes de l’armée hollandaise ou le maniement des armes », explique-t-il. « Il fallait aussi éviter les anachronismes. L’équipe d’Histovery avait par exemple affiché un portrait du roi Léopold Ier qui datait de 1850 dans le bureau d’un commandant du fort en 1832. Ils avaient également exposé les blasons actuels des 9 provinces belges qui ne correspondaient pas aux blasons de l’époque. Il a donc fallu trouver le bon portrait et les bons blasons.

L’invisible recomposé grâce aux archives

Certains lieux ont aussi été recréés virtuellement à partir de sources iconographiques anciennes, comme un ingénieux mécanisme en bois qui permettait autrefois d’acheminer l’eau de la Meuse jusqu’à la forteresse.

Histovery, déjà connue pour ses réalisations au château de Chambord, au Palais de papes à Avignon ou encore au Fort Alamo aux États-Unis, signe ici une première wallonne, mêlant patrimoine, innovation et rigueur scientifique. Une réussite qui démontre, une fois de plus, la pertinence du dialogue entre les experts de l’Université de Namur et les acteurs socio-économiques et culturels.

L'institut Patrimoines, transmissions, héritages (PaTHs)

L’institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) est une fédération de centres et de groupes de recherche qui ont vu le jour dans et autour de la Faculté de philosophie et lettres. Plusieurs pôles de recherche composent cet institut. Axel Tixhon est membre du pôle HISI (Histoire, sons, images).

Le Département d'histoire de l'UNamur

Comme discipline, l'histoire prospecte le passé humain dans toute sa complexité : populations, économies, techniques, politiques, religions, arts, idéologies, etc.

Comment bien se préparer à l’université ?

Comment bien se préparer à l’université ?

Passer du secondaire à l’enseignement supérieur, c’est se lancer dans une aventure enthousiasmante qui peut aussi susciter quelques interrogations. Comment gérer la transition entre l’enseignement secondaire et l’université ? Comment se familiariser avec un nouvel environnement et de nouvelles méthodes de travail ?

À partir du 18 août, l’Université de Namur accueille les futurs étudiants de première année pour les cours préparatoires. Un coup de pouce précieux pour bien démarrer son bachelier.

Pour chaque bac, une préparation sur mesure

Spécialement conçus pour chaque programme de bachelier, les cours préparatoires permettent aux futurs étudiants de consolider les connaissances acquises dans des matières clés de l’enseignement secondaire pour aborder leur première année universitaire dans les meilleures conditions.

Durant les vacances d’été, deux semaines sont ainsi consacrées au renforcement des connaissances, mais aussi à une familiarisation avec les méthodes d’apprentissage et de travail propres à l’université.

« Les cours préparatoires sont pensés pour préparer les étudiants au programme dans lequel ils s’inscrivent », explique Michel Bosquet, responsable d’Info études, le service qui organise les cours préparatoires. « Les modules sont conçus par des enseignants impliqués dans les programmes de première année de bachelier de la section concernée. Ils sont en lien avec des matières telles que les sciences, les mathématiques, les langues, voire les lettres dans certains cas. Sans anticiper la matière de première année, ces modules ciblent les compétences et connaissances qui sont préalablement nécessaires pour aborder sereinement les études. Les contenus varient donc selon les sections, afin de répondre au mieux aux exigences propres à chaque bachelier ».

Des journées bien remplies

De 8h30 à 16h30, les futurs étudiants emplissent les auditoires et les salles de cours de l’université.

Cours théoriques, séances d’exercices en petits groupes, ateliers de méthodologie, échanges de questions-réponses… Accompagnés de leurs précieux syllabi — les supports de cours pour toute la période des sessions préparatoires — les participants révisent les modules choisis, s’entraînent et s’encouragent dans une atmosphère dynamique et conviviale.

Zoom sur le module de méthodologie du travail universitaire

Organisé sous forme de séances interactives et pratiques, le module de « Méthodologie du travail universitaire » accompagne les participants dans le développement de stratégies d’apprentissage adaptées à leur future formation : prise de notes, gestion du temps de travail, mémorisation de quantités importantes de matières, identification des attentes des enseignants, outils d’études…

« Ce module transversal constitue une introduction aux cours de méthodologie proposés durant l’année. Le suivre dès les cours préparatoires permet d’anticiper une partie du travail et de réfléchir à sa manière d’étudier », précise Michel Bosquet.

Zoom sur le module de chimie

Parmi les modules clés organisés en sciences, le module de chimie s’adresse aux futurs étudiants de biologie, chimie, géographie, géologie, pharmacie, sciences biomédicales et médecine vétérinaire et alterne entre révisions théoriques et séances d’exercices.

« Les cours préparatoires sont l’occasion, pour les futurs étudiants, de rencontrer le professeur qu’ils retrouveront en première année. Cela leur permet de se familiariser avec sa manière d’être, de découvrir comment il enseigne et de déjà bénéficier de quelques conseils utiles. Ils rencontrent également des assistants avec lesquels ils travailleront, par la suite, lors des séances d’exercices. Les futurs étudiants peuvent ainsi se rendre compte de la dynamique propre aux cours en auditoire, mais aussi de celle, différente, qui s’installe dans les plus petits groupes encadrés par les assistants » explique Diane Baillieul, Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie.

« Lorsque j’ai été engagée comme coordinatrice pédagogique, je partageais mon temps entre la Cellule didactique de chimie et l’enseignement de la chimie en 5e et 6e secondaire. Cette expérience m'a permis d'agir directement en connaissance de cause sur l'aide à la transition secondaire-université.

Le syllabus des cours préparatoires de chimie a été élaboré en collaboration avec ma collègue Mme Isabelle Ravet et avec la contribution de plusieurs enseignants du secondaire, en tenant compte des réalités du terrain et des référentiels en vigueur.

Les futurs étudiants sont souvent surpris de revoir des notions de 3e et 4e secondaire plutôt que celles de 5e et 6e, perçues comme plus concrètes. Ce choix repose sur deux raisons : d’une part, ces bases ont été vues plus tôt et sont souvent oubliées ; d’autre part, c’est précisément sur ces notions que débute le cours en première année. Les revoir permet donc aux futurs étudiants d’être plus rapidement à l’aise. Ce sont ces fondements qui servent de point de départ dans l’enseignement universitaire ».

Des rencontres et des découvertes

Au-delà des révisions, les cours préparatoires offrent une véritable immersion dans la vie universitaire. C’est l’occasion pour les futurs étudiants de faire connaissance avec de nouveaux amis et de découvrir l’environnement qui les accueillera.

Michel Bosquet nous explique : « On constate souvent que les étudiants qui ont suivi les cours préparatoires gardent, tout au long de l’année, des contacts avec les personnes rencontrées dans ce cadre-là. Dans un groupe de 20 à 25 personnes, il est plus facile de nouer des liens que dans un auditoire qui peut en compter 300 ou 400. Avoir déjà fait connaissance avec d’autres étudiants permet aussi de s’intégrer de manière plus sympa qu’en début d’année académique où tout s’enchaîne très vite. C’est donc une belle opportunité de se créer un réseau et d’avoir un soutien dès le départ ».

Durant la session, une visite guidée de deux heures permet d’explorer le site universitaire et la Faculté choisie : campus, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, locaux de séminaires… Accompagnés par des étudiants, les participants reçoivent des informations utiles sur les études, les services, les infrastructures et les activités extra-académiques.

À la fin de la période des cours préparatoires, les participants peuvent écouter et poser leurs questions à des étudiants plus expérimentés qui témoignent et donnent leurs impressions sur l’année écoulée et sur les facteurs qui, selon leur expérience, ont contribué à leur réussite ou à leurs difficultés. « C’est une véritable opportunité car ce type de rencontre est rarement organisé en cours d’année », souligne Michel Bosquet.

C’est ensuite le temps de la détente. Les futurs étudiants sont invités par l’Assemblée générale des étudiants à participer au traditionnel barbecue de bienvenue puis à une première soirée dansante. Une belle manière de se familiariser avec l’atmosphère dynamique et conviviale de la vie étudiante avant la rentrée.

« Entrer à l’université, ce n’est pas seulement découvrir une nouvelle matière, c’est aussi apprendre à gérer tout ce qui l’entoure au quotidien. Nouer des amitiés, s’intégrer, participer aux activités extra-académiques ou sorties estudiantines … tout cela fait pleinement partie de l’aventure universitaire. Les cours prépas offrent un avant-goût de cette réalité et c’est vraiment une expérience à vivre, aussi pour aborder la rentrée plus sereinement », conclut Diane Baillieul.

Une validation de son choix d’études

Les cours préparatoires peuvent jouer un rôle déterminant dans la confirmation — ou la remise en question — du choix d’études des participants.

Lorsqu’un futur étudiant se sent perdu dans la matière ou en difficulté face au rythme et aux exigences de l’enseignement universitaire, c’est souvent le signe qu’une réflexion s’impose. Loin d’être un échec, cette prise de conscience est une opportunité précieuse pour réévaluer son orientation avant la rentrée. En cas de doute, un contact avec un conseiller en information et en orientation peut être pris pour explorer d’autres pistes ou affiner son projet personnel.

Envie de vous préparer avec nous ?

Découvrez la session de cours préparatoires de votre futur bachelier et prenez une longueur d’avance pour commencer l’année en confiance !

« Lorsqu’un étudiant est motivé par son choix d’orientation, il est essentiel qu’il dispose des outils nécessaires pour concrétiser son projet. Afin de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’université, l’UNamur propose un ensemble de dispositifs d’accompagnement à la réussite, dont les sessions préparatoires constituent la première étape.

Bien entamer l’année académique est fondamental : tout ce qui peut être mis en place en amont de la rentrée représente un véritable atout pour aborder sereinement cette nouvelle phase, éviter le stress et prévenir le découragement. Démarrer dans de bonnes conditions poursuit un double objectif : favoriser le bien-être personnel et permettre une progression confiante dans son parcours universitaire. »

Diane Baillieul

Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.

Anne-Catherine Heuskin travaille également en radiobiologie. Les particules sont utilisées pour irradier des cellules cancéreuses afin de détruire leur matériel génétique et les empêcher de proliférer : c’est la base de la radiothérapie et de la protonthérapie.

Rencontre avec la FaSEF en ce qui concerne les opportunités de formation des enseignants.

La rencontre a permis d’asseoir la volonté de la FaSEF et de l’UNamur de s’impliquer dans la coordination en Belgique francophone du « Belgian National Teacher Programme » que le CERN souhaite relancer dès 2026. Une réflexion a aussi été initiée concernant d’autres pistes en formation d’enseignants Telle qu’ une intervention prochaine du CERN à la « Salle des Pros », le lieu rassemblant la formation aux différents acteurs de la formation à l'enseignement à l’UNamur.

Une visite du TRAKK

Le TRAKK est le hub créatif namurois porté par 3 partenaires complémentaires sur le terrain : le BEP, le KIKK, et l'UNamur. Outre le lieu, François Briard a pu visiter le ProtoLab , qui fait le lien entre les idées et l'industrie en étant un pôle de recherche et développement décentralisé accessibles aux PME et porteurs de projet en proposant des accompagnements poussés dans le prototypage de produits ou de services.

Les invités du CERN

François Briard - Chef de groupe Portail de la science du CERN, alumni UNamur 1994

Ses spécialités :

- Les systèmes d’information, les applications administratives et les base de données (Oracle)

- La communication grand public

- La logistique d’accueil des visiteurs

- L’organisation d’évènements jusqu’à 80 000 participants.

Diplômé en droit et gestion des technologies de l’information (DGTIC) en 1994 après sa licence et maîtrise en informatique obtenue en 1993, François Briard travaille au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève, le plus grand laboratoire en physique des particules au monde.

Durant son cursus scolaire, effectué 100% à l'UNamur, il a été vice-président de la Régionale namuroise et délégué des étudiants durant ses années de candidatures en sciences économiques et sociales, option informatique.

Grâce à la formation pluridisciplinaire dispensée à l’UNamur, il a pu saisir plusieurs occasions de réorienter sa carrière au sein du CERN où il a été ingénieur systèmes d’information à partir de 1994 puis, à partir de 2014, , a redirigé sa carrière vers la communication grand-public, jusqu’à devenir Chef de groupe du Portail de la science, qui est le centre de communication grand public du CERN.

Serge Mathot - Referent Applied Physicist au CERN, alumni UNamur 1992

Ses spécialités

- Ion Beam Analysis (IBA)

- Métallurgie, brasage sous vide

- Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) linacs, sources d’ions

Serge Mathot obtient son doctorat en sciences appliquées à l’UNamur en 1992, après sa licence en sciences physique en obtenue en 1985.

Il effectue ensuite un post-doctorat au Joint Research Center (EU science hub) de Geel, qui a pour vocation de rassembler des compétences pluridisciplinaires pour développer de nouvelles méthodes de mesure et des outils tels que des matériaux de référence.

Il parfait son expertise en métallurgie physique avant d’être engagé au CERN en 1995 comme Referent Applied Physicist. Il a travaillé sur de nombreux projets de recherche (CLOUD, MACHINA, ELISA…) et a développé de nombreuses pièces pour la fabrication des accélérateurs du CERN.

Le CERN

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions.

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organisations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui 25 États membres, dont la Belgique.

Les programmes d’études en physique à l'UNamur

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des particules élémentaires aux galaxies, vous avez soif de comprendre le pourquoi et le comment des phénomènes naturels que vous observez ? La physique répond à toutes vos questions.

Événements

Cours préparatoires

Top départ pour une période de révisions

Un programme pour chaque discipline

Durant la fin du mois d’août et début septembre, l’UNamur propose aux élèves de rhéto des cours préparatoires adaptés à leur future formation.

Ces sessions de révisions sont spécialement conçues pour accompagner les élèves dans leur transition vers l’université. En renforçant leurs bases dans les matières clés de leur future discipline, elles leur permettent d’aborder leur première année avec confiance.

Ces cours préparatoires sont aussi une excellente opportunité pour découvrir le campus, rencontrer de futurs camarades et se familiariser avec les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur.

Une préparation au concours d’entrée en médecine

Pour les élèves qui souhaitent commencer les études de médecine, deux sessions sont également organisées selon un calendrier spécifique pour préparer le concours d’entrée.

Rentrée académique 2025-2026

Au programme pour tous et toutes

09h30 | Cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants

11h00 | Célébration de la rentrée à la Cathédrale Saint-Aubain (Place Saint-Aubain - 5000 Namur) puis accueil des étudiants par les Cercles.

Cérémonie officelle de rentrée académique 2025-2026

Save the date !