La Faculté Economie Management Communication sciencesPo (EMCP) est une Faculté à l'écoute de la personne et ouverte sur le monde. Elle offre des formations dans quatre disciplines majeures, en cours du jour ou en horaire décalé, avec un engagement fort pour l’encadrement et l’accompagnement des étudiants. Elle mène une recherche scientifique d'excellence et interdisciplinaire dans des domaines de pointe. Pour les experts et décideurs de demain !

Les études

La Faculté offre des formations de qualité et de proximité insistant sur la rigueur et l'esprit critique au-delà de la connaissance pure. Elle veille à sensibiliser ses futurs experts et décideurs de demain à la responsabilité sociétale, à l'interdisciplinarité et à la dimension internationale. Les programmes de bachelier, de master et de doctorat qu’elle vous propose s’inscrivent dans quatre disciplines majeures :

Pédagogie : un engagement fort !

La Faculté accorde une importance capitale à l’encadrement et l’accompagnement des étudiants que ce soit en cours du jour ou en horaire décalé. Learning by doing, service learning, hybridation en horaire décalé, … Venez découvrir notre approche pédagogique ainsi que nos différents dispositifs.

À la une

Actualités

Comment bien se préparer à l’université ?

Comment bien se préparer à l’université ?

Passer du secondaire à l’enseignement supérieur, c’est se lancer dans une aventure enthousiasmante qui peut aussi susciter quelques interrogations. Comment gérer la transition entre l’enseignement secondaire et l’université ? Comment se familiariser avec un nouvel environnement et de nouvelles méthodes de travail ?

À partir du 18 août, l’Université de Namur accueille les futurs étudiants de première année pour les cours préparatoires. Un coup de pouce précieux pour bien démarrer son bachelier.

Pour chaque bac, une préparation sur mesure

Spécialement conçus pour chaque programme de bachelier, les cours préparatoires permettent aux futurs étudiants de consolider les connaissances acquises dans des matières clés de l’enseignement secondaire pour aborder leur première année universitaire dans les meilleures conditions.

Durant les vacances d’été, deux semaines sont ainsi consacrées au renforcement des connaissances, mais aussi à une familiarisation avec les méthodes d’apprentissage et de travail propres à l’université.

« Les cours préparatoires sont pensés pour préparer les étudiants au programme dans lequel ils s’inscrivent », explique Michel Bosquet, responsable d’Info études, le service qui organise les cours préparatoires. « Les modules sont conçus par des enseignants impliqués dans les programmes de première année de bachelier de la section concernée. Ils sont en lien avec des matières telles que les sciences, les mathématiques, les langues, voire les lettres dans certains cas. Sans anticiper la matière de première année, ces modules ciblent les compétences et connaissances qui sont préalablement nécessaires pour aborder sereinement les études. Les contenus varient donc selon les sections, afin de répondre au mieux aux exigences propres à chaque bachelier ».

Des journées bien remplies

De 8h30 à 16h30, les futurs étudiants emplissent les auditoires et les salles de cours de l’université.

Cours théoriques, séances d’exercices en petits groupes, ateliers de méthodologie, échanges de questions-réponses… Accompagnés de leurs précieux syllabi — les supports de cours pour toute la période des sessions préparatoires — les participants révisent les modules choisis, s’entraînent et s’encouragent dans une atmosphère dynamique et conviviale.

Zoom sur le module de méthodologie du travail universitaire

Organisé sous forme de séances interactives et pratiques, le module de « Méthodologie du travail universitaire » accompagne les participants dans le développement de stratégies d’apprentissage adaptées à leur future formation : prise de notes, gestion du temps de travail, mémorisation de quantités importantes de matières, identification des attentes des enseignants, outils d’études…

« Ce module transversal constitue une introduction aux cours de méthodologie proposés durant l’année. Le suivre dès les cours préparatoires permet d’anticiper une partie du travail et de réfléchir à sa manière d’étudier », précise Michel Bosquet.

Zoom sur le module de chimie

Parmi les modules clés organisés en sciences, le module de chimie s’adresse aux futurs étudiants de biologie, chimie, géographie, géologie, pharmacie, sciences biomédicales et médecine vétérinaire et alterne entre révisions théoriques et séances d’exercices.

« Les cours préparatoires sont l’occasion, pour les futurs étudiants, de rencontrer le professeur qu’ils retrouveront en première année. Cela leur permet de se familiariser avec sa manière d’être, de découvrir comment il enseigne et de déjà bénéficier de quelques conseils utiles. Ils rencontrent également des assistants avec lesquels ils travailleront, par la suite, lors des séances d’exercices. Les futurs étudiants peuvent ainsi se rendre compte de la dynamique propre aux cours en auditoire, mais aussi de celle, différente, qui s’installe dans les plus petits groupes encadrés par les assistants » explique Diane Baillieul, Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie.

« Lorsque j’ai été engagée comme coordinatrice pédagogique, je partageais mon temps entre la Cellule didactique de chimie et l’enseignement de la chimie en 5e et 6e secondaire. Cette expérience m'a permis d'agir directement en connaissance de cause sur l'aide à la transition secondaire-université.

Le syllabus des cours préparatoires de chimie a été élaboré en collaboration avec ma collègue Mme Isabelle Ravet et avec la contribution de plusieurs enseignants du secondaire, en tenant compte des réalités du terrain et des référentiels en vigueur.

Les futurs étudiants sont souvent surpris de revoir des notions de 3e et 4e secondaire plutôt que celles de 5e et 6e, perçues comme plus concrètes. Ce choix repose sur deux raisons : d’une part, ces bases ont été vues plus tôt et sont souvent oubliées ; d’autre part, c’est précisément sur ces notions que débute le cours en première année. Les revoir permet donc aux futurs étudiants d’être plus rapidement à l’aise. Ce sont ces fondements qui servent de point de départ dans l’enseignement universitaire ».

Des rencontres et des découvertes

Au-delà des révisions, les cours préparatoires offrent une véritable immersion dans la vie universitaire. C’est l’occasion pour les futurs étudiants de faire connaissance avec de nouveaux amis et de découvrir l’environnement qui les accueillera.

Michel Bosquet nous explique : « On constate souvent que les étudiants qui ont suivi les cours préparatoires gardent, tout au long de l’année, des contacts avec les personnes rencontrées dans ce cadre-là. Dans un groupe de 20 à 25 personnes, il est plus facile de nouer des liens que dans un auditoire qui peut en compter 300 ou 400. Avoir déjà fait connaissance avec d’autres étudiants permet aussi de s’intégrer de manière plus sympa qu’en début d’année académique où tout s’enchaîne très vite. C’est donc une belle opportunité de se créer un réseau et d’avoir un soutien dès le départ ».

Durant la session, une visite guidée de deux heures permet d’explorer le site universitaire et la Faculté choisie : campus, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, locaux de séminaires… Accompagnés par des étudiants, les participants reçoivent des informations utiles sur les études, les services, les infrastructures et les activités extra-académiques.

À la fin de la période des cours préparatoires, les participants peuvent écouter et poser leurs questions à des étudiants plus expérimentés qui témoignent et donnent leurs impressions sur l’année écoulée et sur les facteurs qui, selon leur expérience, ont contribué à leur réussite ou à leurs difficultés. « C’est une véritable opportunité car ce type de rencontre est rarement organisé en cours d’année », souligne Michel Bosquet.

C’est ensuite le temps de la détente. Les futurs étudiants sont invités par l’Assemblée générale des étudiants à participer au traditionnel barbecue de bienvenue puis à une première soirée dansante. Une belle manière de se familiariser avec l’atmosphère dynamique et conviviale de la vie étudiante avant la rentrée.

« Entrer à l’université, ce n’est pas seulement découvrir une nouvelle matière, c’est aussi apprendre à gérer tout ce qui l’entoure au quotidien. Nouer des amitiés, s’intégrer, participer aux activités extra-académiques ou sorties estudiantines … tout cela fait pleinement partie de l’aventure universitaire. Les cours prépas offrent un avant-goût de cette réalité et c’est vraiment une expérience à vivre, aussi pour aborder la rentrée plus sereinement », conclut Diane Baillieul.

Une validation de son choix d’études

Les cours préparatoires peuvent jouer un rôle déterminant dans la confirmation — ou la remise en question — du choix d’études des participants.

Lorsqu’un futur étudiant se sent perdu dans la matière ou en difficulté face au rythme et aux exigences de l’enseignement universitaire, c’est souvent le signe qu’une réflexion s’impose. Loin d’être un échec, cette prise de conscience est une opportunité précieuse pour réévaluer son orientation avant la rentrée. En cas de doute, un contact avec un conseiller en information et en orientation peut être pris pour explorer d’autres pistes ou affiner son projet personnel.

Envie de vous préparer avec nous ?

Découvrez la session de cours préparatoires de votre futur bachelier et prenez une longueur d’avance pour commencer l’année en confiance !

« Lorsqu’un étudiant est motivé par son choix d’orientation, il est essentiel qu’il dispose des outils nécessaires pour concrétiser son projet. Afin de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’université, l’UNamur propose un ensemble de dispositifs d’accompagnement à la réussite, dont les sessions préparatoires constituent la première étape.

Bien entamer l’année académique est fondamental : tout ce qui peut être mis en place en amont de la rentrée représente un véritable atout pour aborder sereinement cette nouvelle phase, éviter le stress et prévenir le découragement. Démarrer dans de bonnes conditions poursuit un double objectif : favoriser le bien-être personnel et permettre une progression confiante dans son parcours universitaire. »

Diane Baillieul

Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie

Faculté EMCP : trois chercheurs primés - #1 Floriane Goosse doublement récompensée pour sa recherche à impact sociétal

Faculté EMCP : trois chercheurs primés - #1 Floriane Goosse doublement récompensée pour sa recherche à impact sociétal

Le centre de recherche NaDI-CeRCLe s’est brillamment démarqué sur la scène internationale ces dernières semaines. Trois jeunes chercheurs issus de la Faculté EMCP ont en effet été couronnés de reconnaissances prestigieuses lors d’événements internationaux de premier plan pour leur recherche en management des services : il s’agit de Floriane Goosse, Victor Sluÿters et Florence Nizette. Cet été, découvrons le travail de ces doctorants et leurs contributions significatives à la progression des connaissances et pratiques dans ce domaine.

Après avoir remporté le prestigieux « Best Research Paper Award » à la conférence SERVSIG par l’association Américaine du Marketing en 2024 pour son papier de thèse, Floriane Goosse, chercheuse au centre de recherche NaDI-CeRCLe, figure parmi les deux lauréats de la ServCollab Scholarship 2025, une bourse doctorale internationale attribuée par un organisme américain dédié à la promotion de la recherche scientifique à haut impact sociétal.

Pas moins de 37 doctorants issus d’universités du monde entier étaient en lice pour recevoir cette bourse. Deux chercheurs ont été retenus à l’issue d’un processus de sélection approfondi : Griffin Colaizzi, doctorant en psychologie à la Northeastern University (USA), et Floriane Goosse, doctorante à l’UNamur au sein du NaDI-CeRCLE.

Les nouvelles technologies pour renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap

Encadrée par les professeurs Wafa Hammedi (UNamur) et Dominik Mahr (Université de Maastricht), Floriane Goosse explore au travers de sa thèse la manière dont les nouvelles technologies, comme les assistants vocaux intelligents, peuvent renforcer l’autonomie des personnes souffrant de handicap, en particulier les personnes déficientes visuelles, et ainsi améliorer considérablement leur bien-être.

Un projet à fort potentiel qui a convaincu les membres du jury de ServCollab, composé de chercheurs éminents dans ce domaine. Le jury a été particulièrement impressionné par la rigueur méthodologique de la jeune chercheuse et a salué son alignement avec les principes de la Transformative Service Research ainsi que sa profonde détermination à créer un impact tangible sur la vie des personnes dites vulnérables.

Triple reconnaissance pour Floriane Goosse

Floriane Goosse a également pris part au 19e International Research Symposium on Service Excellence in Management (QUIS19), la conférence biannuelle de référence en management des services, qui s’est tenue à Rome début juin. À cette occasion, sa recherche s’est distinguée une fois de plus en remportant le prix de la meilleure recherche à impact sociétal, décerné par le comité scientifique de la conférence. Une reconnaissance internationale prestigieuse qui vient couronner un travail rigoureux et profondément engagé. Trois reconnaissances majeures en moins d’un an qui viennent saluer à la fois l’excellence scientifique et l’impact sociétal fort d’une recherche particulièrement prometteuse.

Cette reconnaissance me touche énormément et constitue un bel encouragement pour la suite de mes travaux, que je mène en collaboration avec mes co-promoteurs, Professeur Wafa Hammedi (NaDI-CeRCLE) et Professeur Dominik Mahr (University of Maastricht). A mon échelle, je suis heureuse de contribuer à faire évoluer les perspectives dans le champ du marketing, souvent tourné sur le monde de l’entreprise, en mettant la recherche au service de la communauté.

En savoir plus sur le NaDI-CeRCLe

L’objectif du Centre de recherche NaDI-CeRCLe est de promouvoir activement la recherche théorique et empirique, fondamentale et appliquée, dans le domaine du marketing et des services, et plus spécifiquement dans les domaines de la consommation et des loisirs.

Quand l’UNamur se racontait en cartes postales

Quand l’UNamur se racontait en cartes postales

La Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) de l’UNamur conserve une collection de plusieurs milliers de cartes postales au sein de sa réserve précieuse. Ce remarquable ensemble documentaire offre un regard original sur la vie quotidienne des Namurois aux 19e et 20e siècles. Certaines de ces cartes donnent à voir les Facultés telles qu’elles se présentaient voici près d’un siècle et illustrent les activités d’enseignement et de recherche qui y étaient alors pratiquées.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius de mars 2025.

Qui n’a jamais été heureux de découvrir une carte postale dans sa boîte aux lettres ? Aujourd’hui comme hier, ce petit morceau de carton circule sur des distances plus ou moins longues et fait savoir, en image et en quelques mots, que l’on pense à nous. Si l’usage des cartes postales décline de nos jours en raison de la concurrence des moyens de communication digitaux, celles-ci ont longtemps joué un rôle communicationnel fondamental au sein de notre société. Dès leur lancement en Autriche en 1869 (elles arrivent en Belgique deux ans plus tard), elles rencontrent un franc succès qui perdure au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elles sont alors souvent utilisées pour fixer un rendez-vous, pour accuser bonne réception d’un colis ou tout simplement pour prendre des nouvelles d’un proche. Très rapidement, des amateurs se passionnent pour ces documents accessibles à tous en raison de leur prix modique, et en rassemblent de véritables collections.

Un aperçu du Namur d’autrefois

À partir des années 1890, les vues chromolithographiques ou photographiques remplacent les contenus publicitaires qui prévalaient jusqu’alors. Ces images constituent de précieux témoignages : les journaux illustrés sont en effet coûteux (et donc inaccessibles pour le plus grand nombre) et le cinéma balbutie encore au début du 20e siècle. La carte postale devient donc un média éminemment populaire. Il n’était par ailleurs pas rare de faire tirer des portraits individuels ou de famille au format carte postale et de les envoyer à ses proches, à une époque où l’appareil photo n’était pas l’objet du quotidien que l’on connaît aujourd’hui. Dans la plupart des cas, l’image choisie par l’expéditeur permettait d’indiquer au destinataire le lieu d’où la carte avait été envoyée : celles qui présentaient des paysages ou des monuments remarquables étaient donc particulièrement recherchées.

Les milliers de cartes postales conservées à la BUMP, dont plus de 3.000 sont déjà digitalisées sur le portail de numérisation de la bibliothèque (https://neptun.unamur.be/), permettent ainsi de découvrir le visage des différentes villes belges à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le fonds de la BUMP comprend, entre autres, plus de 400 cartes numérisées dépeignant l’aspect de Namur à cette époque : la ville se dévoile au travers de panoramas pris depuis la citadelle, de photographies de ses édifices les plus célèbres (la cathédrale, la citadelle, le théâtre, la gare...) ou encore de vues de la Sambre, de la Meuse ou des Rochers des Grands-Malades (entre Namur et Beez).

Les facultés en cartes postales

Parmi cet ensemble de vues de Namur figurent vingt-trois cartes postales qui permettent de découvrir le campus universitaire tel qu’il était en 1937. La série a été réalisée, probablement à la demande de l’institution, par le photographe namurois Jean Lemaire (1891-1967), qui était réputé pour ses portraits et pour ses travaux sur le patrimoine. Forte de son succès, cette série sera republiée à plusieurs reprises, avec l’ajout de quelques nouveaux clichés. Les cartes postales montrent les infrastructures qui abritaient jadis les activités de recherche et d’enseignement des Facultés. On peut notamment découvrir la coupole de l’observatoire astronomique historique, qui était situé à l’emplacement de l’actuel Observatoire Antoine Thomas sj de l’UNamur, ou la façade de la bibliothèque qui se trouvait alors à la rue Grafé. Si l’apparence de certains bâtiments a relativement peu évolué, ce n’est par exemple pas le cas de l’ancienne Faculté des sciences, également immortalisée dans la série, qui a été démolie et remplacée depuis lors par une construction plus moderne.

Les lieux d’enseignement, de recherche et de convivialité

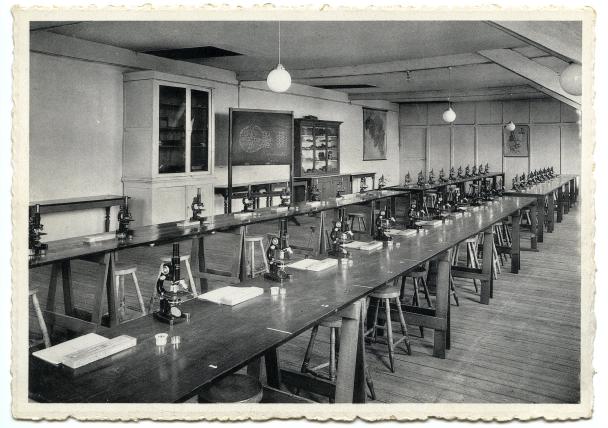

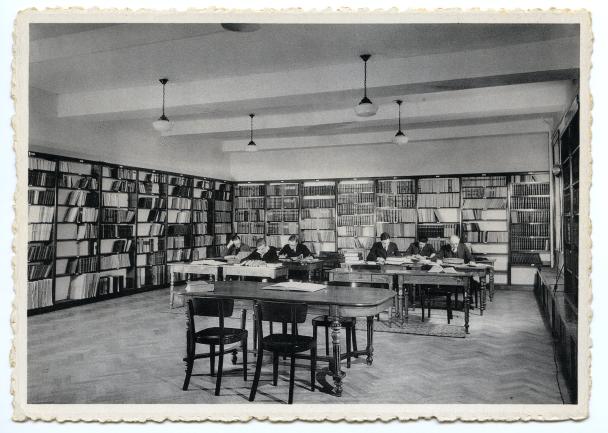

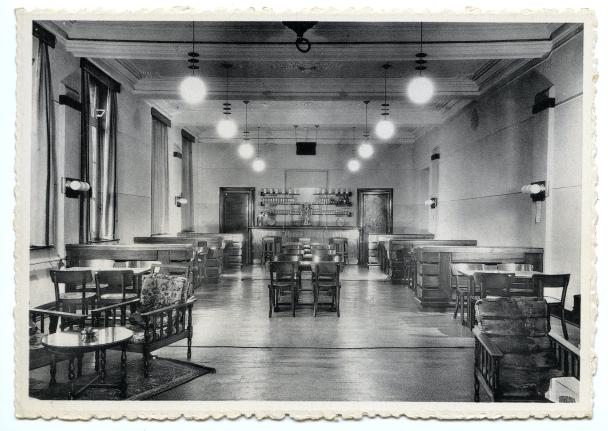

Les photographies de Jean Lemaire mettent également en lumière les espaces qui étaient mis à disposition des étudiants et des membres du personnel. Plusieurs clichés montrent ainsi l’apparence des auditoires de l’époque, déjà dotés de strapontins, et des salles de travaux pratiques, comme la salle de microscopie (image 1) ou les laboratoires de physique et de chimie. Les rayonnages et la salle de consultation de la bibliothèque des Belles Lettres, au détour de laquelle on aperçoit plusieurs lecteurs (image 2), s’offrent également au regard. Les lieux consacrés aux moments de détente ne sont pas oubliés : plusieurs vues immortalisent ainsi le bar (image 3), le réfectoire, la salle de billard ou encore la salle des cercles.

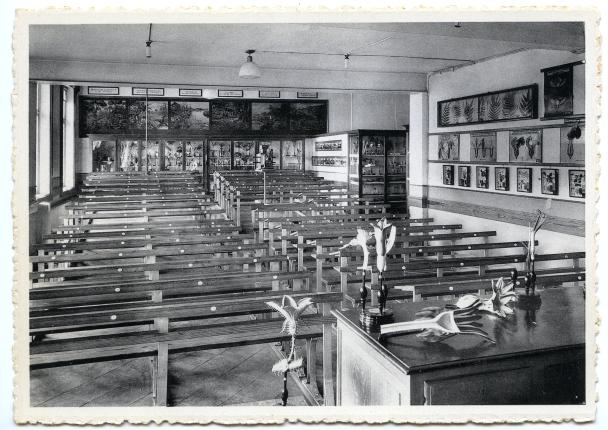

La série de cartes postales permet d’identifier et de dater le matériel scientifique et pédagogique utilisé à cette époque. À côté des tableaux de Mendeleïev et d’autres panneaux didactiques, les prises de vue montrent plusieurs instruments utilisés par les chimistes ou les physiciens, notamment une machine d’Atwood, qui permettait de diminuer l’accélération du mouvement et de vérifier les lois de la chute des corps. On y découvre également l’utilisation de modèles « Brendel », splendides supports pédagogiques en papier mâché utilisés dans la salle d’étude de la botanique (image 4), ou celle d’une « repro camera », qui servait à obtenir des reproductions photographiques extrêmement précises, par exemple, de dessins scientifiques et techniques. Si plusieurs de ces pièces sont aujourd’hui conservées à la BUMP (tels les modèles botaniques) ou au sein des départements concernés, d’autres ont disparu au fil du temps et ne sont connus qu’au travers de cette série de photographies.

La collection de cartes postales conservée à la BUMP constitue ainsi un précieux témoignage sur la société qui les a vues naître. Vecteurs d’un lien social et affectif majeur aux 19e et 20e siècles, ces petits morceaux de cartons fournissent une documentation irremplaçable sur l’histoire de la ville et de l’Université de Namur et documentent une pratique sociétale presque désuète aujourd’hui, à l’heure de l’instantané et du numérique. Cette collection est aujourd’hui accessible gratuitement, à partir du portail de numérisation de la BUMP, à toutes les personnes curieuses de notre patrimoine.

Olivier Latteur

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains

Depuis plus de 30 ans, le Département horaire décalé de la Faculté d’Economie Management Communication et sciencesPo (EMCP) de l’Université de Namur accompagne les adultes en reprise d’études dans l’acquisition de nouvelles compétences. En 2023, le Département a ouvert un programme inédit : le Master de spécialisation en management et économie du développement durable. Une formation d’un an qui répond aux défis environnementaux et sociétaux en formant des professionnels pour accompagner la transition écologique et économique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius de mars 2025.

C’était il y a quatre ans que l’idée d’un tel programme a émergé. Le contexte était alors marqué par la dégradation de la biodiversité et les bouleversements climatiques. Jean-Yves Gnabo, professeur à la Faculté EMCP, ancien directeur du Département HD (2020-2023) et directeur du programme, explique : « Nous avons pris le temps de réfléchir aux mutations sociétales et aux besoins en formation qu’elles génèrent. Il est apparu comme une évidence qu’il fallait accompagner les acteurs du changement, qu’ils soient issus du secteur public, du privé ou encore sous le statut indépendant. Notre positionnement en horaire décalé nous permet donc de les toucher directement. »

Pensé pour s’adapter aux contraintes des adultes en reprise d’études, le programme propose des cours en soirée et le samedi matin, combinant enseignement en présentiel et à distance. L’objectif : permettre aux étudiants de concilier vie professionnelle, familiale et formation. De plus, un encadrement personnalisé est prévu avec des séances d’exercices, un coaching individuel et une coordinatrice pédagogique dédiée. Le programme offre aux étudiants les clés pour décrypter les évolutions majeures au sein des différentes strates de l’économie, leur permettant d’adopter des stratégies plus éclairées et durables.

Une pédagogie innovante et ancrée dans la réalité du terrain

Le Master de spécialisation se distingue par sa volonté de concilier excellence académique et ancrage opérationnel. Dès la conception du programme, l’objectif était clair. « Nous avons cherché à trouver un équilibre entre la rigueur académique et l’application concrète des savoirs. Nos intervenants sont issus à la fois du monde universitaire et du terrain, garantissant une approche multidimensionnelle des problématiques abordées », précise Jean-Yves Gnabo.

Cette volonté se traduit notamment par :

- Un enseignement hybride.

- Des classes inversées (s'exercer en cours et étudier chez soi) et mises en situation réelles, favorisant l’implication active des étudiants.

- Un mémoire de fin d’études avec des axes originaux.

Le mémoire est concrètement le fruit d’une symbiose entre terrain et dimension universitaire. Ainsi, les étudiants peuvent choisir différentes filières. Le professeur Auguste Debroise, encadrant des mémoires, précise : « Trois possibilités sont données aux étudiants : un mémoire terrain, un mémoire recherche et un mémoire entrepreneurial. La première est une formule où des entreprises, des organisations ou des pouvoirs publics vont faire émerger des problématiques rencontrées sur le terrain. Une fois les demandes formulées, nous les soumettons aux étudiants qui en choisissent une en fonction de leurs affinités. Nous pensons que c’est vraiment un moyen de leur offrir une expérience directe de terrain et d’avoir accès à des données réelles, tout en traitant les problématiques avec des concepts plus théoriques et un esprit analytique. La deuxième filière est plus scientifique avec une orientation de recherche classique. On propose donc aux étudiants qui ont un peu plus de sensibilité avec l’approche scientifique de réaliser leur mémoire sur base d’ouvrages sur le sujet. Enfin, la troisième possibilité consiste à laisser aux étudiants qui ont une fibre entrepreneuriale l’opportunité de développer leur projet ou de le mettre en pratique s’il est déjà fortement développé. Ainsi, ils confronteront leur projet ancré dans le réel avec des outils académiques universitaires pour voir à quels besoins réels ils répondent et pour essayer de prendre du recul par rapport à leur projet entrepreneurial et ainsi, développer une pensée critique et réflexive », explique Auguste Debroise.

De même, le séminaire « Transition écologique » est un exemple concret de la ligne de conduite de la formation. En effet, « ce séminaire est basé sur un partage d’expériences avec des intervenants de très haut niveau. Nous avons par exemple accueilli Catharina Sikow-Magny, ancienne directrice de la transition écologique à la Commission européenne », partage Jean-Yves Gnabo. Par ailleurs, d’autres initiatives enrichissantes sont tenues dans le cadre de la formation. C’est le cas notamment du séminaire « Regards croisés », qui reflète une certaine transdisciplinarité grâce à l’exploration des enjeux économiques et environnementaux à travers les regards d’une sociologue, d’une philosophe et d’un politologue. Aussi, des cours importants tels que « Fondement des politiques de l’environnement » et « Évaluation des ressources et des politiques environnementales » sont donnés par le professeur Ludovic Bequet, docteur en économie.

Enfin, le master s’enrichit d’une collaboration avec l’Université du Littoral Côte d’Opale, à Boulogne-sur-Mer, forte d’une expérience de plus de vingt ans dans l’enseignement des transitions économiques et écologiques. « Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’expertise de cette université, tout en offrant à nos étudiants une vision plus large des enjeux. Nous avons mis en place un système de partage de cours, où nos étudiants accèdent à des enseignements ciblés dispensés par ses experts, et vice versa », explique Jean-Yves Gnabo.

Un programme évolutif pour rester en phase avec les défis de demain

Au regard des évolutions rapides des enjeux environnementaux et économiques, le Master s’appuie sur un comité de suivi réunissant universitaires et acteurs de terrain. Ce « board » a pour mission d’assurer une veille constante et d’ajuster le programme en fonction des nouvelles problématiques. « Nous avons mis en place des mécanismes permettant de maintenir une formation en prise directe avec la réalité. De plus, l’implication de nombreux experts, qu’ils soient issus d’organisations internationales, d’entreprises ou du monde académique, garantit une approche toujours pertinente et actualisée. Nous avons à peu près une vingtaine d’intervenants, avec des profils comme celui de Géraldine Thiry, Directrice de la Banque Nationale de Belgique, à des profils purement universitaires », partage Jean-Yves Gnabo.

Avec ce nouveau programme, l’UNamur pose les bases d’une formation clé pour répondre aux défis contemporains. Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable se positionne comme un tremplin pour que ses étudiants deviennent des acteurs du changement, armés d’outils solides et d’une vision éclairée du monde en transition. « Ce programme s’adresse à celles et ceux qui veulent non seulement comprendre les défis de notre époque, mais surtout y répondre concrètement. Nous formons les acteurs de la transition, en leur donnant les moyens de décrypter les mutations à l’œuvre et d’agir efficacement au sein de leurs organisations. Notre défi aujourd’hui, c’est acquérir davantage de visibilité », conclut Jean-Yves Gnabo.

Le saviez-vous ?

L’UNamur possède une renommée internationale en économie et gestion, particulièrement dans les domaines du développement durable. Les instituts de recherche DeFIPP et Transitions, reconnus à l’international, étudient d’ailleurs les répercussions de la transition sur la nature et nos sociétés, avec une approche interdisciplinaire.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Comment bien se préparer à l’université ?

Comment bien se préparer à l’université ?

Passer du secondaire à l’enseignement supérieur, c’est se lancer dans une aventure enthousiasmante qui peut aussi susciter quelques interrogations. Comment gérer la transition entre l’enseignement secondaire et l’université ? Comment se familiariser avec un nouvel environnement et de nouvelles méthodes de travail ?

À partir du 18 août, l’Université de Namur accueille les futurs étudiants de première année pour les cours préparatoires. Un coup de pouce précieux pour bien démarrer son bachelier.

Pour chaque bac, une préparation sur mesure

Spécialement conçus pour chaque programme de bachelier, les cours préparatoires permettent aux futurs étudiants de consolider les connaissances acquises dans des matières clés de l’enseignement secondaire pour aborder leur première année universitaire dans les meilleures conditions.

Durant les vacances d’été, deux semaines sont ainsi consacrées au renforcement des connaissances, mais aussi à une familiarisation avec les méthodes d’apprentissage et de travail propres à l’université.

« Les cours préparatoires sont pensés pour préparer les étudiants au programme dans lequel ils s’inscrivent », explique Michel Bosquet, responsable d’Info études, le service qui organise les cours préparatoires. « Les modules sont conçus par des enseignants impliqués dans les programmes de première année de bachelier de la section concernée. Ils sont en lien avec des matières telles que les sciences, les mathématiques, les langues, voire les lettres dans certains cas. Sans anticiper la matière de première année, ces modules ciblent les compétences et connaissances qui sont préalablement nécessaires pour aborder sereinement les études. Les contenus varient donc selon les sections, afin de répondre au mieux aux exigences propres à chaque bachelier ».

Des journées bien remplies

De 8h30 à 16h30, les futurs étudiants emplissent les auditoires et les salles de cours de l’université.

Cours théoriques, séances d’exercices en petits groupes, ateliers de méthodologie, échanges de questions-réponses… Accompagnés de leurs précieux syllabi — les supports de cours pour toute la période des sessions préparatoires — les participants révisent les modules choisis, s’entraînent et s’encouragent dans une atmosphère dynamique et conviviale.

Zoom sur le module de méthodologie du travail universitaire

Organisé sous forme de séances interactives et pratiques, le module de « Méthodologie du travail universitaire » accompagne les participants dans le développement de stratégies d’apprentissage adaptées à leur future formation : prise de notes, gestion du temps de travail, mémorisation de quantités importantes de matières, identification des attentes des enseignants, outils d’études…

« Ce module transversal constitue une introduction aux cours de méthodologie proposés durant l’année. Le suivre dès les cours préparatoires permet d’anticiper une partie du travail et de réfléchir à sa manière d’étudier », précise Michel Bosquet.

Zoom sur le module de chimie

Parmi les modules clés organisés en sciences, le module de chimie s’adresse aux futurs étudiants de biologie, chimie, géographie, géologie, pharmacie, sciences biomédicales et médecine vétérinaire et alterne entre révisions théoriques et séances d’exercices.

« Les cours préparatoires sont l’occasion, pour les futurs étudiants, de rencontrer le professeur qu’ils retrouveront en première année. Cela leur permet de se familiariser avec sa manière d’être, de découvrir comment il enseigne et de déjà bénéficier de quelques conseils utiles. Ils rencontrent également des assistants avec lesquels ils travailleront, par la suite, lors des séances d’exercices. Les futurs étudiants peuvent ainsi se rendre compte de la dynamique propre aux cours en auditoire, mais aussi de celle, différente, qui s’installe dans les plus petits groupes encadrés par les assistants » explique Diane Baillieul, Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie.

« Lorsque j’ai été engagée comme coordinatrice pédagogique, je partageais mon temps entre la Cellule didactique de chimie et l’enseignement de la chimie en 5e et 6e secondaire. Cette expérience m'a permis d'agir directement en connaissance de cause sur l'aide à la transition secondaire-université.

Le syllabus des cours préparatoires de chimie a été élaboré en collaboration avec ma collègue Mme Isabelle Ravet et avec la contribution de plusieurs enseignants du secondaire, en tenant compte des réalités du terrain et des référentiels en vigueur.

Les futurs étudiants sont souvent surpris de revoir des notions de 3e et 4e secondaire plutôt que celles de 5e et 6e, perçues comme plus concrètes. Ce choix repose sur deux raisons : d’une part, ces bases ont été vues plus tôt et sont souvent oubliées ; d’autre part, c’est précisément sur ces notions que débute le cours en première année. Les revoir permet donc aux futurs étudiants d’être plus rapidement à l’aise. Ce sont ces fondements qui servent de point de départ dans l’enseignement universitaire ».

Des rencontres et des découvertes

Au-delà des révisions, les cours préparatoires offrent une véritable immersion dans la vie universitaire. C’est l’occasion pour les futurs étudiants de faire connaissance avec de nouveaux amis et de découvrir l’environnement qui les accueillera.

Michel Bosquet nous explique : « On constate souvent que les étudiants qui ont suivi les cours préparatoires gardent, tout au long de l’année, des contacts avec les personnes rencontrées dans ce cadre-là. Dans un groupe de 20 à 25 personnes, il est plus facile de nouer des liens que dans un auditoire qui peut en compter 300 ou 400. Avoir déjà fait connaissance avec d’autres étudiants permet aussi de s’intégrer de manière plus sympa qu’en début d’année académique où tout s’enchaîne très vite. C’est donc une belle opportunité de se créer un réseau et d’avoir un soutien dès le départ ».

Durant la session, une visite guidée de deux heures permet d’explorer le site universitaire et la Faculté choisie : campus, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, locaux de séminaires… Accompagnés par des étudiants, les participants reçoivent des informations utiles sur les études, les services, les infrastructures et les activités extra-académiques.

À la fin de la période des cours préparatoires, les participants peuvent écouter et poser leurs questions à des étudiants plus expérimentés qui témoignent et donnent leurs impressions sur l’année écoulée et sur les facteurs qui, selon leur expérience, ont contribué à leur réussite ou à leurs difficultés. « C’est une véritable opportunité car ce type de rencontre est rarement organisé en cours d’année », souligne Michel Bosquet.

C’est ensuite le temps de la détente. Les futurs étudiants sont invités par l’Assemblée générale des étudiants à participer au traditionnel barbecue de bienvenue puis à une première soirée dansante. Une belle manière de se familiariser avec l’atmosphère dynamique et conviviale de la vie étudiante avant la rentrée.

« Entrer à l’université, ce n’est pas seulement découvrir une nouvelle matière, c’est aussi apprendre à gérer tout ce qui l’entoure au quotidien. Nouer des amitiés, s’intégrer, participer aux activités extra-académiques ou sorties estudiantines … tout cela fait pleinement partie de l’aventure universitaire. Les cours prépas offrent un avant-goût de cette réalité et c’est vraiment une expérience à vivre, aussi pour aborder la rentrée plus sereinement », conclut Diane Baillieul.

Une validation de son choix d’études

Les cours préparatoires peuvent jouer un rôle déterminant dans la confirmation — ou la remise en question — du choix d’études des participants.

Lorsqu’un futur étudiant se sent perdu dans la matière ou en difficulté face au rythme et aux exigences de l’enseignement universitaire, c’est souvent le signe qu’une réflexion s’impose. Loin d’être un échec, cette prise de conscience est une opportunité précieuse pour réévaluer son orientation avant la rentrée. En cas de doute, un contact avec un conseiller en information et en orientation peut être pris pour explorer d’autres pistes ou affiner son projet personnel.

Envie de vous préparer avec nous ?

Découvrez la session de cours préparatoires de votre futur bachelier et prenez une longueur d’avance pour commencer l’année en confiance !

« Lorsqu’un étudiant est motivé par son choix d’orientation, il est essentiel qu’il dispose des outils nécessaires pour concrétiser son projet. Afin de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’université, l’UNamur propose un ensemble de dispositifs d’accompagnement à la réussite, dont les sessions préparatoires constituent la première étape.

Bien entamer l’année académique est fondamental : tout ce qui peut être mis en place en amont de la rentrée représente un véritable atout pour aborder sereinement cette nouvelle phase, éviter le stress et prévenir le découragement. Démarrer dans de bonnes conditions poursuit un double objectif : favoriser le bien-être personnel et permettre une progression confiante dans son parcours universitaire. »

Diane Baillieul

Vice-Doyenne de la Faculté des sciences et coordinatrice pédagogique au sein de la Cellule didactique de Chimie

Faculté EMCP : trois chercheurs primés - #1 Floriane Goosse doublement récompensée pour sa recherche à impact sociétal

Faculté EMCP : trois chercheurs primés - #1 Floriane Goosse doublement récompensée pour sa recherche à impact sociétal

Le centre de recherche NaDI-CeRCLe s’est brillamment démarqué sur la scène internationale ces dernières semaines. Trois jeunes chercheurs issus de la Faculté EMCP ont en effet été couronnés de reconnaissances prestigieuses lors d’événements internationaux de premier plan pour leur recherche en management des services : il s’agit de Floriane Goosse, Victor Sluÿters et Florence Nizette. Cet été, découvrons le travail de ces doctorants et leurs contributions significatives à la progression des connaissances et pratiques dans ce domaine.

Après avoir remporté le prestigieux « Best Research Paper Award » à la conférence SERVSIG par l’association Américaine du Marketing en 2024 pour son papier de thèse, Floriane Goosse, chercheuse au centre de recherche NaDI-CeRCLe, figure parmi les deux lauréats de la ServCollab Scholarship 2025, une bourse doctorale internationale attribuée par un organisme américain dédié à la promotion de la recherche scientifique à haut impact sociétal.

Pas moins de 37 doctorants issus d’universités du monde entier étaient en lice pour recevoir cette bourse. Deux chercheurs ont été retenus à l’issue d’un processus de sélection approfondi : Griffin Colaizzi, doctorant en psychologie à la Northeastern University (USA), et Floriane Goosse, doctorante à l’UNamur au sein du NaDI-CeRCLE.

Les nouvelles technologies pour renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap

Encadrée par les professeurs Wafa Hammedi (UNamur) et Dominik Mahr (Université de Maastricht), Floriane Goosse explore au travers de sa thèse la manière dont les nouvelles technologies, comme les assistants vocaux intelligents, peuvent renforcer l’autonomie des personnes souffrant de handicap, en particulier les personnes déficientes visuelles, et ainsi améliorer considérablement leur bien-être.

Un projet à fort potentiel qui a convaincu les membres du jury de ServCollab, composé de chercheurs éminents dans ce domaine. Le jury a été particulièrement impressionné par la rigueur méthodologique de la jeune chercheuse et a salué son alignement avec les principes de la Transformative Service Research ainsi que sa profonde détermination à créer un impact tangible sur la vie des personnes dites vulnérables.

Triple reconnaissance pour Floriane Goosse

Floriane Goosse a également pris part au 19e International Research Symposium on Service Excellence in Management (QUIS19), la conférence biannuelle de référence en management des services, qui s’est tenue à Rome début juin. À cette occasion, sa recherche s’est distinguée une fois de plus en remportant le prix de la meilleure recherche à impact sociétal, décerné par le comité scientifique de la conférence. Une reconnaissance internationale prestigieuse qui vient couronner un travail rigoureux et profondément engagé. Trois reconnaissances majeures en moins d’un an qui viennent saluer à la fois l’excellence scientifique et l’impact sociétal fort d’une recherche particulièrement prometteuse.

Cette reconnaissance me touche énormément et constitue un bel encouragement pour la suite de mes travaux, que je mène en collaboration avec mes co-promoteurs, Professeur Wafa Hammedi (NaDI-CeRCLE) et Professeur Dominik Mahr (University of Maastricht). A mon échelle, je suis heureuse de contribuer à faire évoluer les perspectives dans le champ du marketing, souvent tourné sur le monde de l’entreprise, en mettant la recherche au service de la communauté.

En savoir plus sur le NaDI-CeRCLe

L’objectif du Centre de recherche NaDI-CeRCLe est de promouvoir activement la recherche théorique et empirique, fondamentale et appliquée, dans le domaine du marketing et des services, et plus spécifiquement dans les domaines de la consommation et des loisirs.

Quand l’UNamur se racontait en cartes postales

Quand l’UNamur se racontait en cartes postales

La Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) de l’UNamur conserve une collection de plusieurs milliers de cartes postales au sein de sa réserve précieuse. Ce remarquable ensemble documentaire offre un regard original sur la vie quotidienne des Namurois aux 19e et 20e siècles. Certaines de ces cartes donnent à voir les Facultés telles qu’elles se présentaient voici près d’un siècle et illustrent les activités d’enseignement et de recherche qui y étaient alors pratiquées.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius de mars 2025.

Qui n’a jamais été heureux de découvrir une carte postale dans sa boîte aux lettres ? Aujourd’hui comme hier, ce petit morceau de carton circule sur des distances plus ou moins longues et fait savoir, en image et en quelques mots, que l’on pense à nous. Si l’usage des cartes postales décline de nos jours en raison de la concurrence des moyens de communication digitaux, celles-ci ont longtemps joué un rôle communicationnel fondamental au sein de notre société. Dès leur lancement en Autriche en 1869 (elles arrivent en Belgique deux ans plus tard), elles rencontrent un franc succès qui perdure au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elles sont alors souvent utilisées pour fixer un rendez-vous, pour accuser bonne réception d’un colis ou tout simplement pour prendre des nouvelles d’un proche. Très rapidement, des amateurs se passionnent pour ces documents accessibles à tous en raison de leur prix modique, et en rassemblent de véritables collections.

Un aperçu du Namur d’autrefois

À partir des années 1890, les vues chromolithographiques ou photographiques remplacent les contenus publicitaires qui prévalaient jusqu’alors. Ces images constituent de précieux témoignages : les journaux illustrés sont en effet coûteux (et donc inaccessibles pour le plus grand nombre) et le cinéma balbutie encore au début du 20e siècle. La carte postale devient donc un média éminemment populaire. Il n’était par ailleurs pas rare de faire tirer des portraits individuels ou de famille au format carte postale et de les envoyer à ses proches, à une époque où l’appareil photo n’était pas l’objet du quotidien que l’on connaît aujourd’hui. Dans la plupart des cas, l’image choisie par l’expéditeur permettait d’indiquer au destinataire le lieu d’où la carte avait été envoyée : celles qui présentaient des paysages ou des monuments remarquables étaient donc particulièrement recherchées.

Les milliers de cartes postales conservées à la BUMP, dont plus de 3.000 sont déjà digitalisées sur le portail de numérisation de la bibliothèque (https://neptun.unamur.be/), permettent ainsi de découvrir le visage des différentes villes belges à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le fonds de la BUMP comprend, entre autres, plus de 400 cartes numérisées dépeignant l’aspect de Namur à cette époque : la ville se dévoile au travers de panoramas pris depuis la citadelle, de photographies de ses édifices les plus célèbres (la cathédrale, la citadelle, le théâtre, la gare...) ou encore de vues de la Sambre, de la Meuse ou des Rochers des Grands-Malades (entre Namur et Beez).

Les facultés en cartes postales

Parmi cet ensemble de vues de Namur figurent vingt-trois cartes postales qui permettent de découvrir le campus universitaire tel qu’il était en 1937. La série a été réalisée, probablement à la demande de l’institution, par le photographe namurois Jean Lemaire (1891-1967), qui était réputé pour ses portraits et pour ses travaux sur le patrimoine. Forte de son succès, cette série sera republiée à plusieurs reprises, avec l’ajout de quelques nouveaux clichés. Les cartes postales montrent les infrastructures qui abritaient jadis les activités de recherche et d’enseignement des Facultés. On peut notamment découvrir la coupole de l’observatoire astronomique historique, qui était situé à l’emplacement de l’actuel Observatoire Antoine Thomas sj de l’UNamur, ou la façade de la bibliothèque qui se trouvait alors à la rue Grafé. Si l’apparence de certains bâtiments a relativement peu évolué, ce n’est par exemple pas le cas de l’ancienne Faculté des sciences, également immortalisée dans la série, qui a été démolie et remplacée depuis lors par une construction plus moderne.

Les lieux d’enseignement, de recherche et de convivialité

Les photographies de Jean Lemaire mettent également en lumière les espaces qui étaient mis à disposition des étudiants et des membres du personnel. Plusieurs clichés montrent ainsi l’apparence des auditoires de l’époque, déjà dotés de strapontins, et des salles de travaux pratiques, comme la salle de microscopie (image 1) ou les laboratoires de physique et de chimie. Les rayonnages et la salle de consultation de la bibliothèque des Belles Lettres, au détour de laquelle on aperçoit plusieurs lecteurs (image 2), s’offrent également au regard. Les lieux consacrés aux moments de détente ne sont pas oubliés : plusieurs vues immortalisent ainsi le bar (image 3), le réfectoire, la salle de billard ou encore la salle des cercles.

La série de cartes postales permet d’identifier et de dater le matériel scientifique et pédagogique utilisé à cette époque. À côté des tableaux de Mendeleïev et d’autres panneaux didactiques, les prises de vue montrent plusieurs instruments utilisés par les chimistes ou les physiciens, notamment une machine d’Atwood, qui permettait de diminuer l’accélération du mouvement et de vérifier les lois de la chute des corps. On y découvre également l’utilisation de modèles « Brendel », splendides supports pédagogiques en papier mâché utilisés dans la salle d’étude de la botanique (image 4), ou celle d’une « repro camera », qui servait à obtenir des reproductions photographiques extrêmement précises, par exemple, de dessins scientifiques et techniques. Si plusieurs de ces pièces sont aujourd’hui conservées à la BUMP (tels les modèles botaniques) ou au sein des départements concernés, d’autres ont disparu au fil du temps et ne sont connus qu’au travers de cette série de photographies.

La collection de cartes postales conservée à la BUMP constitue ainsi un précieux témoignage sur la société qui les a vues naître. Vecteurs d’un lien social et affectif majeur aux 19e et 20e siècles, ces petits morceaux de cartons fournissent une documentation irremplaçable sur l’histoire de la ville et de l’Université de Namur et documentent une pratique sociétale presque désuète aujourd’hui, à l’heure de l’instantané et du numérique. Cette collection est aujourd’hui accessible gratuitement, à partir du portail de numérisation de la BUMP, à toutes les personnes curieuses de notre patrimoine.

Olivier Latteur

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains

Depuis plus de 30 ans, le Département horaire décalé de la Faculté d’Economie Management Communication et sciencesPo (EMCP) de l’Université de Namur accompagne les adultes en reprise d’études dans l’acquisition de nouvelles compétences. En 2023, le Département a ouvert un programme inédit : le Master de spécialisation en management et économie du développement durable. Une formation d’un an qui répond aux défis environnementaux et sociétaux en formant des professionnels pour accompagner la transition écologique et économique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius de mars 2025.

C’était il y a quatre ans que l’idée d’un tel programme a émergé. Le contexte était alors marqué par la dégradation de la biodiversité et les bouleversements climatiques. Jean-Yves Gnabo, professeur à la Faculté EMCP, ancien directeur du Département HD (2020-2023) et directeur du programme, explique : « Nous avons pris le temps de réfléchir aux mutations sociétales et aux besoins en formation qu’elles génèrent. Il est apparu comme une évidence qu’il fallait accompagner les acteurs du changement, qu’ils soient issus du secteur public, du privé ou encore sous le statut indépendant. Notre positionnement en horaire décalé nous permet donc de les toucher directement. »

Pensé pour s’adapter aux contraintes des adultes en reprise d’études, le programme propose des cours en soirée et le samedi matin, combinant enseignement en présentiel et à distance. L’objectif : permettre aux étudiants de concilier vie professionnelle, familiale et formation. De plus, un encadrement personnalisé est prévu avec des séances d’exercices, un coaching individuel et une coordinatrice pédagogique dédiée. Le programme offre aux étudiants les clés pour décrypter les évolutions majeures au sein des différentes strates de l’économie, leur permettant d’adopter des stratégies plus éclairées et durables.

Une pédagogie innovante et ancrée dans la réalité du terrain

Le Master de spécialisation se distingue par sa volonté de concilier excellence académique et ancrage opérationnel. Dès la conception du programme, l’objectif était clair. « Nous avons cherché à trouver un équilibre entre la rigueur académique et l’application concrète des savoirs. Nos intervenants sont issus à la fois du monde universitaire et du terrain, garantissant une approche multidimensionnelle des problématiques abordées », précise Jean-Yves Gnabo.

Cette volonté se traduit notamment par :

- Un enseignement hybride.

- Des classes inversées (s'exercer en cours et étudier chez soi) et mises en situation réelles, favorisant l’implication active des étudiants.

- Un mémoire de fin d’études avec des axes originaux.

Le mémoire est concrètement le fruit d’une symbiose entre terrain et dimension universitaire. Ainsi, les étudiants peuvent choisir différentes filières. Le professeur Auguste Debroise, encadrant des mémoires, précise : « Trois possibilités sont données aux étudiants : un mémoire terrain, un mémoire recherche et un mémoire entrepreneurial. La première est une formule où des entreprises, des organisations ou des pouvoirs publics vont faire émerger des problématiques rencontrées sur le terrain. Une fois les demandes formulées, nous les soumettons aux étudiants qui en choisissent une en fonction de leurs affinités. Nous pensons que c’est vraiment un moyen de leur offrir une expérience directe de terrain et d’avoir accès à des données réelles, tout en traitant les problématiques avec des concepts plus théoriques et un esprit analytique. La deuxième filière est plus scientifique avec une orientation de recherche classique. On propose donc aux étudiants qui ont un peu plus de sensibilité avec l’approche scientifique de réaliser leur mémoire sur base d’ouvrages sur le sujet. Enfin, la troisième possibilité consiste à laisser aux étudiants qui ont une fibre entrepreneuriale l’opportunité de développer leur projet ou de le mettre en pratique s’il est déjà fortement développé. Ainsi, ils confronteront leur projet ancré dans le réel avec des outils académiques universitaires pour voir à quels besoins réels ils répondent et pour essayer de prendre du recul par rapport à leur projet entrepreneurial et ainsi, développer une pensée critique et réflexive », explique Auguste Debroise.

De même, le séminaire « Transition écologique » est un exemple concret de la ligne de conduite de la formation. En effet, « ce séminaire est basé sur un partage d’expériences avec des intervenants de très haut niveau. Nous avons par exemple accueilli Catharina Sikow-Magny, ancienne directrice de la transition écologique à la Commission européenne », partage Jean-Yves Gnabo. Par ailleurs, d’autres initiatives enrichissantes sont tenues dans le cadre de la formation. C’est le cas notamment du séminaire « Regards croisés », qui reflète une certaine transdisciplinarité grâce à l’exploration des enjeux économiques et environnementaux à travers les regards d’une sociologue, d’une philosophe et d’un politologue. Aussi, des cours importants tels que « Fondement des politiques de l’environnement » et « Évaluation des ressources et des politiques environnementales » sont donnés par le professeur Ludovic Bequet, docteur en économie.

Enfin, le master s’enrichit d’une collaboration avec l’Université du Littoral Côte d’Opale, à Boulogne-sur-Mer, forte d’une expérience de plus de vingt ans dans l’enseignement des transitions économiques et écologiques. « Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’expertise de cette université, tout en offrant à nos étudiants une vision plus large des enjeux. Nous avons mis en place un système de partage de cours, où nos étudiants accèdent à des enseignements ciblés dispensés par ses experts, et vice versa », explique Jean-Yves Gnabo.

Un programme évolutif pour rester en phase avec les défis de demain

Au regard des évolutions rapides des enjeux environnementaux et économiques, le Master s’appuie sur un comité de suivi réunissant universitaires et acteurs de terrain. Ce « board » a pour mission d’assurer une veille constante et d’ajuster le programme en fonction des nouvelles problématiques. « Nous avons mis en place des mécanismes permettant de maintenir une formation en prise directe avec la réalité. De plus, l’implication de nombreux experts, qu’ils soient issus d’organisations internationales, d’entreprises ou du monde académique, garantit une approche toujours pertinente et actualisée. Nous avons à peu près une vingtaine d’intervenants, avec des profils comme celui de Géraldine Thiry, Directrice de la Banque Nationale de Belgique, à des profils purement universitaires », partage Jean-Yves Gnabo.

Avec ce nouveau programme, l’UNamur pose les bases d’une formation clé pour répondre aux défis contemporains. Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable se positionne comme un tremplin pour que ses étudiants deviennent des acteurs du changement, armés d’outils solides et d’une vision éclairée du monde en transition. « Ce programme s’adresse à celles et ceux qui veulent non seulement comprendre les défis de notre époque, mais surtout y répondre concrètement. Nous formons les acteurs de la transition, en leur donnant les moyens de décrypter les mutations à l’œuvre et d’agir efficacement au sein de leurs organisations. Notre défi aujourd’hui, c’est acquérir davantage de visibilité », conclut Jean-Yves Gnabo.

Le saviez-vous ?

L’UNamur possède une renommée internationale en économie et gestion, particulièrement dans les domaines du développement durable. Les instituts de recherche DeFIPP et Transitions, reconnus à l’international, étudient d’ailleurs les répercussions de la transition sur la nature et nos sociétés, avec une approche interdisciplinaire.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).

Événements

Cours préparatoires

Top départ pour une période de révisions

Un programme pour chaque discipline

Durant la fin du mois d’août et début septembre, l’UNamur propose aux élèves de rhéto des cours préparatoires adaptés à leur future formation.

Ces sessions de révisions sont spécialement conçues pour accompagner les élèves dans leur transition vers l’université. En renforçant leurs bases dans les matières clés de leur future discipline, elles leur permettent d’aborder leur première année avec confiance.

Ces cours préparatoires sont aussi une excellente opportunité pour découvrir le campus, rencontrer de futurs camarades et se familiariser avec les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur.

Une préparation au concours d’entrée en médecine

Pour les élèves qui souhaitent commencer les études de médecine, deux sessions sont également organisées selon un calendrier spécifique pour préparer le concours d’entrée.

Recherche

Les nombreuses équipes de recherche de la Faculté visent à produire une recherche d'excellence où la qualité prime sur la quantité. En concentrant leurs efforts de recherche dans des domaines de pointe, elles produisent une recherche scientifique, ouverte aux rapprochements interdisciplinaires, ayant un impact sociétal, à l’échelle nationale et internationale. Les recherches menées dans la Faculté nourrissent son enseignement et sa capacité à innover.

International

En plus de l’internationalisation de la vie facultaire (cours et autres activités, étudiants, enseignants), la Faculté offre en Bachelier et en Master des opportunités de mobilité sous la forme de programmes d’échange “cours” (séjour Erasmus Belgica, Erasmus + et hors Europe) ainsi que sous la forme de stages en entreprise et autres organisations à l’étranger !

Le mot du Doyen

Les étudiants sont au cœur de notre métier, ils sont notre joie, notre fierté. En travaillant ensemble, de manière franche, créative et constructive, nous ferons en sorte de la faire briller tant à l’UNamur qu’en dehors de nos murs.