La Faculté de philosophie et lettres vous propose d'étudier les productions de l’esprit humain en quête de sens et de valeurs, en se souciant de restituer les œuvres, documents et courants de pensée dans leur contexte et leur évolution. Un vaste patrimoine à découvrir !

Les études

Vous disposez d'une curiosité pour les langues et les œuvres dans leurs diversité culturelle et temporelle ainsi que d'un intérêt pour la réflexion et l'analyse ? Vous serez alors séduits par l'offre d'enseignement proposée par la Faculté de philosophie et lettres. Bacheliers, masters de spécialisation, doctorats ou formations continues, la Faculté de philosophie et lettres propose un grand nombre de formations, quel que soit votre profil !

La recherche

La recherche en Faculté de philosophie et lettres est très diversifiée et veut jeter un regard neuf sur les productions culturelles d’hier et d’aujourd’hui. Des projets scientifiques de dimension nationale et internationale en font un des axes portant du rayonnement de la faculté en Belgique et à l'étranger. Soucieuse de garder un contact avec les enseignements dispensés dans les différentes sections de la faculté, la recherche est développée surtout au niveau des départements.

Service à la société

Les enseignants et chercheurs de la Faculté de philosophie et lettres contribuent à développer le dynamisme culturel de la Cité. Par des activités culturelles, des publications, des formations mais aussi par des interventions sur demande, leur travail s'inscrit régulièrement dans le contexte économique et social de la société civile.

Organisation

La Faculté de philosophie et lettres est organisée afin de gérer ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la société. Elle dispose de services communs à toute la faculté. Elle compte 6 départements qui sont le reflet de ses différents enseignements, très variés, et tournés vers hier, aujourd'hui et demain.

À la une

Événements

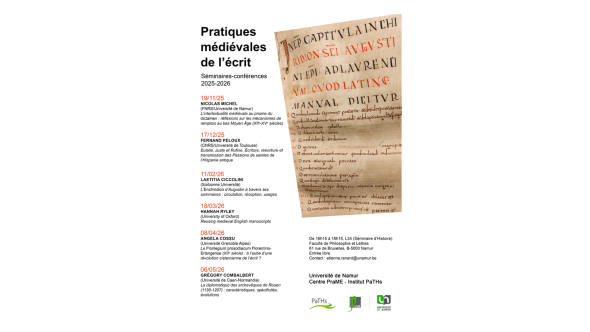

Laetitia Ciccolini (Sorbonne Université)

L'Enchiridion d'Augustin à travers ses sommaires : circulation, réception, usages

Savoir et vérité : la formation universitaire à l’époque de la post-vérité

Séance inaugurale de la Chaire Notre-Dame de la Paix 2025-2026 | « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? »

Orateurs : Dominique Lambert (UNamur) et Olivier Sartenaer (UNamur)

Après s'être intéressée à la problématique des « Communs », de la gestion des « biens communs » , de la « santé comme bien commun », la Chaire s’arrête cette année sur la problématique du « savoir » comme « bien commun » et du rôle que l’Université est appelée à jouer dans la création et la transmission du savoir.

Comme son titre — « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? » — le montre, la valeur et le sens que la société accorde au savoir, encore plus dans une perspective universelle, ne va pas de soi.

Plus d'infos à venir bientôt...

Qu’est-ce qu’une université ? Origine et histoire d’une institution « millénaire »

Conférence dans le cadre de la Chaire Notre-Dame de la Paix 2025-2026 | « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? »

Orateurs : Antoine Destemberg (Université d’Artois), Olivier Boulnois, (EPHE, Paris) et Louis Carré (UNamur)

Après s'être intéressée à la problématique des « Communs », de la gestion des « biens communs » , de la « santé comme bien commun », la Chaire s’arrête cette année sur la problématique du « savoir » comme « bien commun » et du rôle que l’Université est appelée à jouer dans la création et la transmission du savoir.

Comme son titre — « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? » — le montre, la valeur et le sens que la société accorde au savoir, encore plus dans une perspective universelle, ne va pas de soi.

Plus d'infos à venir bientôt...

Les départements

Rencontrez les actrices et acteurs de la Faculté

Bibliothèques de la Faculté

- Philosophie

- Histoire

- Langues et littératures françaises et romanes

- Langues et littératures germaniques : Unité de Néerlandais

- Archéologie et sciences de l'art

Voyez le portail des bibliothèques de l'Université de Namur qui donne accès à tous les répertoires des publications.

Cellule d'Appui Pédagogique

La Faculté de philosophie et lettres est dotée d’une Cellule d’appui pédagogique (CAP) dont la mission première est d’organiser des activités d'aide à la réussite à destination des étudiants (principalement de Bac 1). Elle gère (pour partie) l’évaluation des enseignements par les étudiants et anime la réflexion pédagogique au sein de la faculté.